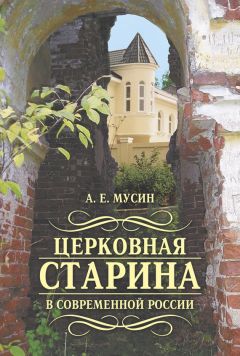

Александр Мусин - Церковная старина в современной России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Церковная старина в современной России"

Описание и краткое содержание "Церковная старина в современной России" читать бесплатно онлайн.

Книга «Церковная старина в современной России» посвящена сложному и неоднозначному процессу возвращения Русской Православной Церкви ее культурных ценностей и святынь.

В книге анализируются причины возникающих конфликтных ситуаций, судьбы музеев, выселенных из древних храмов, реальные угрозы святыням и памятникам, находящимся в пользовании у религиозных организаций, нездоровые тенденции церковной и общественной жизни, бросающие вызов стабильному развитию культуры и общества.

Особое внимание уделяется положительному опыту взаимоотношения общества, Государства и Церкви в деле сохранения и использования памятников религиозной культуры, в том числе церковно-археологическому движению XIX – начала XX вв., а также роли Императорской Археологической Комиссии.

Книга адресована общественным и государственным деятелям, искусствоведам и археологам, специалистам в области музейного дела и охраны памятников, а также всем, кто искренне заинтересован в настоящем, не показном сохранении культурного наследия Российского Православия и всей русской культуры в целом.

О существовании подобных конфликтов свидетельствует история отечественной реставрации и охраны памятников культуры. В 1910–1913 гг. происходила реставрация икон в храме Спаса на Бору в Московском Кремле, отчетливо выявившая определенную разницу подходов к реставрации [116]. 2 марта 1913 г. на Комиссии возник спор о восстановлении первоначальных золотых надписей над клеймами чудес при образе нерукотворного Спаса.

Петр Покрышкин, представлявший Императорскую Археологическую комиссию, ссылаясь на нормы музейной реставрации, призывал пощадить и не записывать сохранившиеся подлинные фрагменты. Он, в частности, говорил о том, что нужно избегать реставрации там, где в этом нет крайней необходимости. Однако он встретил сопротивление с самой неожиданной стороны. С. Милорадович, академик живописи и представитель МАО, настаивал на том, что надписание есть совершенно необходимый элемент иконы, раскрывающий ее догматическую сущность. Эта традиция должна быть священна, и «археологический взгляд» должен быть принесен ей в жертву. Его поддержал архитектор Московского Дворцового управления А. Иванов, жестко заявивший, что нельзя превращать церковь в музей. Свое «особое мнение» о реставрации письменно изложил протоиерей И. Извеков. Согласно письму, в задачи реставрации входит восстановление чистоты картины на время ее написания, снятие наростов последнего времени и «обнажение примитива», который вышел из под руки первоначального художника. С точки зрения протоиерея, «музейная реставрация» может закрыть или ослабить содержащийся в иконе источник святого воодушевления, благочестивые мысли и святые чувства верующих: «Какое впечатление могут произвести на богомольцев иконы, на которых реставраторы, в угоду археологии, будут оставлять без исправления повреждения и разные пятна?» Все это вызвало удивление П. Покрышкина: религиозное чувство ничуть не оскорбляется при виде фрагментов подлинных надписей на иконах. К тому же прецедент уже существовал, когда без подавления были оставлены надписи на фресках Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

Подобные споры возникали и позднее в отношении реставрации стенописи Успенского собора в Кремле в 1910–1918 гг. Несмотря на то, что в целом победила точка зрения сторонников «благолепия», во время дискуссии высказывались мнения о допустимости разных подходов к восполнению утрат фресок, расположенных в разных частях храма. Участники реставрации полагали, что если росписи наоса должны быть «приспособлены» к особенностям восприятия «богомольцев-простецов», то иконопись алтарных пространств вполне может быть оставлена без тонировок, поскольку созерцается лишь людьми богословски образованными, с развитым религиозно-эстетическим чувством[117].

Похожий конфликт вышел у П. Покрышкина с профессором Киевской Духовной академии и заведующим ее Церковно-археологическим музеем Николаем Петровым (1840–1921). В своих воспоминаниях Н. Петров выделяет в области охраны памятников церковной старины две тенденции, сложившиеся в начале ХХ в.: централистическую, идущую от ИАК и стремящуюся сохранить в неприкосновенности всякий остаток церковной древности, «поставив его под стеклянный колпак», и местную, связанную с епархиальными архиереями, приходскими и монастырскими настоятелями [118]. Девизом первого направления было изречение «percat mundus, fiat archeologia». По смыслу закона археологической охране подлежали только памятники досинодальной эпохи, «но гг. Покрышкины стараются охранять и более поздние памятники»[119]. Он вспоминает эпизод, связанный с попыткой строительства в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве новой трапезной церкви, вместо обветшавшей прежней, созданной в 1760-е гг. В этот поздний храм оказался встроен портал боковой двери, оставшийся от древнего храма. Несмотря на заверения монастырской комиссии, что дверь может быть сохранена и при строительстве, П. Покрышкин, произнеся свой вердикт о нежелательности каких-либо перестроек, абсолютно утратил интерес к работе комиссии. На недоуменные вопросы собственников, что же им делать после запрещения вести переделки древних церковных зданий, П. Покрышкин, по свидетельству Н. Петрова, якобы отвечал: «Это не мое дело, я имею в виду только археологические интересы». Второе течение в области охраны памятников пыталось, хотя и не во всем успешно, сочетать задачу охраны церковной старины с повседневными литургическими и хозяйственными нуждами. Впрочем, Н. Петров сам признает, что зачастую эти «нужды» диктовались вкусами или пристрастиями архиерея или настоятеля. В обиход вошло создание «домашних» экспертных комиссий, принимавших выгодные преосвященному заказчику решения или же просто констатировавших факт перестроек.

Еще одна история, связанная с позицией ИАК и оппозицией ведомства православного исповедания произошла в 1910 г. и касалась Никольского храма в Московском Новоспасском монастыре (1652) [120]. Для целей «церковно-просветительской деятельности» монастыря было решено приспособить Никольский храм, который требовал капитального ремонта. Московская синодальная контора решила, что храм не имеет археологического интереса, и ремонт превратился в расширение церкви. Все это вызвало вполне предсказуемую реакцию МАО в письмах от 12 и 17 июня 1910 г. в синодальную контору, где требовалось «принять меры против варварского своеволия монахов».

В ответ настоятель ставропигиального монастыря архимандрит Макарий (Гневушев), только что назначенный на эту должность в 1909 г., сформулировал особую идеологию отношения к древности. Несвоевременное удовлетворение нужд приходов ведет к гибельным последствиям. Между тем среди археологов – «решительных специалистов», не имеющих никаких других занятий, ревность к «археологическим подробностям» нередко доходит до идолопоклонства перед каждым древним кирпичом. У церкви нет денег и места, чтобы строить новые храмы. Остается лишь одно – оставить храм разрушаться и пренебречь современными пастырскими обязанностями. Такие случаи ясно говорят, что вопрос о взаимных отношениях между археологией и насущными нуждами современности должен подвергнуться всестороннему обсуждению и должны быть положены пределы «запрещениям», исходящим от археологии в деле первостепенной важности для Церкви. Границы допустимого должны быть обусловлены не одним только мертвым служением старине, но и высшими побуждениями религиозно-нравственной жизни, постоянно развивающейся. Церковная власть должна понять, что любовь к старине у «варваров монахов» более целесообразна и глубока, чем у археологов. На заседании ИАК 23 февраля 1911 г. эта теория вызвала законное недоумение. Сохранение древних храмов в чистоте их исторических форм есть одна из важных форм православного служения, как и хранение канонов и традиций вообще. Для дела веры лучше отнюдь не то, что удобнее, просторнее, практичнее и блестит новизною. Религиозное настроение не достигается золотом. Собравшиеся отметили, что впервые столкнулись со столь решительной отповедью со стороны духовенства в адрес охраны памятников старины. В результате к Никольскому храму был пристроен обширный зал.

Двусмысленность и неординарность ситуации, связанной с конфликтом в Новоспасском монастыре, проистекает из личности его настоятеля, в миру Михаила Васильевича Гневушева (1858–1918). Начиная с 1906 г. он был активным членом монархического движения, в 1915 г. стал членом Совета монархических съездов, а некоторые из его выступлений были оценены современниками как антисемитские. Его настоятельская деятельность в монастыре неоднократно становилась предметом жалоб в Синод в связи с растратами монастырских денег и финансовыми махинациям, однако инициировать серьезное разбирательство так и не удалось. В 1914 г. архимандрит Макарий был рукоположен во архиерея, в январе 1917 г. стал епископом Орловским и Севским, однако уже 26 мая был отправлен на покой – по причине ангажированной политической позиции и в силу неоднозначности репутации в обществе и Церкви. В дальнейшем он проживал в монастырях Смоленска и Вязьмы, однако 22 августа 1918 г. был арестован и 4 сентября расстрелян. Суть предъявленных ему обвинений достаточно смутна, очевидно, они были как то связаны с его прошлой монархической деятельностью.

Несмотря на неоднозначную оценку его личности, епископ Макарий был канонизирован Архиерейским собором 2000 г. в чине ново-мучеников. Интересно, что целый ряд конфликтов начала ХХ в., порожденных охраной церковной старины, так или иначе связан с выдающимися церковными деятелями, впоследствии канонизированными. Очевидно, что факт признания святости современной Церковью не гарантирует высокой личной культуры и христианского отношения к древности со стороны самих новомучеников: «несть человек, иже жив будет и не согрешит».

Оценивая приведенные выше «церковно-археологические examplae», следует помнить, что элементарные нормы христианской антропологии подсказывают: христианин не может безусловно доверяться собственным чувствам и представлениям. Для описания плененности человеческой личности собственными чувствами в православной аскетике существует емкий термин – «прелесть». Если вид древности «оскорбляет» чьи-то «религиозные чувства», то человеку стоит задуматься, насколько развито его религиозное чувство. Археология и вера не могут находиться в противоречии, потому что вера не есть процесс «удовлетворения религиозных потребностей». Если ради создания «благолепия» древность уничтожается, значит, это благолепие антицерковно. Скорее, как явствует из манифеста архимандрита Макария (Гневушева), в оппозиции находятся археология и монастырские деньги. Парадокс заключается в том, что Петр Покрышкин и Археологическая комиссия оказались в своих требованиях более церковны, чем их церковные оппоненты, результаты деятельности которых, разрушающие образ старины, оказываются близки к плодам византийского иконоборчества и советского богоборчества. К тому же осуществление двойных стандартов в церковной культуре – для «грамотеев» и «простецов» нельзя признать соответствующим христианской порядочности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Церковная старина в современной России"

Книги похожие на "Церковная старина в современной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мусин - Церковная старина в современной России"

Отзывы читателей о книге "Церковная старина в современной России", комментарии и мнения людей о произведении.