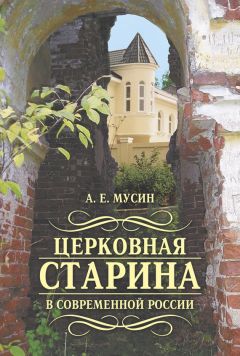

Александр Мусин - Церковная старина в современной России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Церковная старина в современной России"

Описание и краткое содержание "Церковная старина в современной России" читать бесплатно онлайн.

Книга «Церковная старина в современной России» посвящена сложному и неоднозначному процессу возвращения Русской Православной Церкви ее культурных ценностей и святынь.

В книге анализируются причины возникающих конфликтных ситуаций, судьбы музеев, выселенных из древних храмов, реальные угрозы святыням и памятникам, находящимся в пользовании у религиозных организаций, нездоровые тенденции церковной и общественной жизни, бросающие вызов стабильному развитию культуры и общества.

Особое внимание уделяется положительному опыту взаимоотношения общества, Государства и Церкви в деле сохранения и использования памятников религиозной культуры, в том числе церковно-археологическому движению XIX – начала XX вв., а также роли Императорской Археологической Комиссии.

Книга адресована общественным и государственным деятелям, искусствоведам и археологам, специалистам в области музейного дела и охраны памятников, а также всем, кто искренне заинтересован в настоящем, не показном сохранении культурного наследия Российского Православия и всей русской культуры в целом.

В феврале 1905 г. последовало очередное распоряжение обер-прокурора о соблюдении Указа 11 марта, причиной чему стали безграмотные ремонты в Кирилло-Белозерском монастыре и в церкви свв. Козмы и Дамиана во Пскове. Однако 30 октября 1908 г. Московская консистория вновь предписала благочинным производить ремонт древних храмов только с согласия МАО. Борьба московской общественности с петербургской государственностью была неравной.

24 июня 1908 г. МАО обратилось в ИАК с предложением содействия в решении вопросов о ремонте и реставрации. Граф А. Бобринской ответил 2 декабря в достаточно уклончивой манере. Комиссия «не преминет просить предварительного заключения» МАО в тех случаях, когда сочтет специалистов Общества более компетентными.

24 января 1908 г. ИАК разослала в епархии новый циркуляр по вопросам реставрации памятников старины. Новый циркуляр был связан, как следует полагать, с инициированным Синодом обсуждением проекта преобразования Комиссии по разбору и описанию синодального архива в Архивно-археологическую комиссию, состоявшимся 6 марта 1908 г. Проект предполагал, что сама Комиссия и церковно-археологические общества на местах, подконтрольные епископату, будут самоуправно решать вопросы «охранения, описания и реставрирования памятников старины, находящихся в ведении св. Синода, в чем бы эти памятники ни заключались» (пункт 2.1), вне контроля со стороны ИАК и археологических обществ. Это обеспокоило МАО, и Прасковья Уварова в апреле 1908 г. написала озабоченное письмо в ИАК. В ответном письме 13 апреля А. Бобринской успокоил графиню тем, что право ведомственного надзора за реставрацией из проекта Устава уже изъято. Действительно, в правилах Комиссии, утвержденных Синодом в мае 1909 г., ее археологический отдел (пункты 9 и 12) решал частные вопросы, связанные с «охранением, описанием и поддержанием» предметов старины, находящихся в духовном ведомстве, а также должен был способствовать изысканию мер и средств к распространению интереса к старине.

На этом документе следует остановиться более подробно. Правила Архивно-археологической комиссии при Святейшем Синоде и Положение о Церковно-археологических комитетах на местах, утвержденные 25 апреля—5 мая 1909 г., предполагали, что почетным председателем комитета должен быть епархиальный преосвященный, хотя музеи, древлехранилища и архивы из непосредственного ведения владыки переходили в подчинение комитетам. Постановления синодальной комиссии становились обязательными для комитетов, а уже учрежденные церковно-археологические общества были поставлены перед выбором: становиться комитетами или оставаться обществами. При этом архиерей был обязан финансировать деятельность комитетов. В результате правила так и не были посланы на утверждение в Совет министров, и в период 1911–1916 гг. Синод занимал выжидательную позицию и более к этому проекту не возвращался, предпочитая обходить закон иными средствами[81].

Попытка создания ведомственной комиссии была связана с инцидентом 1907–1908 гг., в результате которого был издан синодальный Указ 30 ноября 1909 г. по Определению Синода от 28 сентября—2 ноября 1909 г. за № 7788, вновь запрещающий перестраивать и реставрировать древние церкви без согласования с Археологической комиссией[82]. Поводом для него послужил запрос «одного из епархиальных архиереев» о предоставлении ему права самостоятельно решать вопросы перестройки и ремонта без сношений с Синодом. Речь шла о конфликте вокруг некоего храма 1670 г., когда ИАК обвинила архиерея в его самовольном переустройстве и разрушении. Синод постановил, что вопрос о перестройке древних храмов не может входить в компетенцию местных консисторий, и вновь подтвердил Указ 11 марта.

Нам удалось установить, что указанный конфликт связан с свщмч. митрополитом Московским Владимиром и Богоявленским монастырем в Москве. В свое время монастырская братия во главе с епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым) начала сносить древний надвратный храм в честь свт. Николая ради постройки четырехэтажного доходного дома. Работы были остановлены МАО, и 17 августа 1907 г. монастырское руководство сняло с себя всякую ответственность за сохранность полуразобранной церкви на Никольской улице. В то же время свщмч. Владимир 15 августа пишет, что ворота не были разобраны, а была сломана лишь их западная стена. Однако еще 3 августа осмотр установил, что митрополит был кем-то введен в заблуждение: к этому дню были снесены уже три стены и крыша храма. История 1907 г. закончилась тем, что МАО обратилось к митрополиту с запросом, не сочтет ли тот возможным предотвратить повторение подобного[83]. Однако уже на будущий год преосвященный Трифон задумал устроить Никольский придел в галерее Богоявленского собора, используя для этого престол только что разрушенного храма. Поскольку это предусматривало серьезное переустройство галереи, МАО, а затем и ИАК ответили отказом. Св. митрополит Владимир обратился в Синод, что и вызвало постановление 12 января 1909 г. об обязательности согласования вопросов ремонта и реставрации в ИАК.

Это постановление было тут же опротестовано МАО как якобы не соответствующее закону. Графиня Уварова, используя расплывчатость юридических формулировок, выдвинула свое толкование статьи 78 Строительного устава, которая предписывала согласовывать с ИАК лишь реставрацию монументальных памятников, тогда как статьи 91 и 95, охватывающие, по ее мнению, все остальные случаи реставрационных работ, предписывают духовному ведомству контакты с МАО[84]. Она и не подозревала, что через 5 лет именно это толкование позволит Синоду фактически избавиться от контроля государства над реставрацией памятников церковной культуры.

Отношения ведомства православного исповедания и ИАК продолжали поступательно развиваться. До начала 1915 г. ничто внешне не предвещало нового кризиса. 23 декабря 1914 г. Московская Духовная консистория сообщала в Комиссию, что ею вновь разосланы особые циркуляры об обязательности разрешения епархиального начальства на любые работы на памятниках после необходимого сношения с ИАК. 1 декабря 1915 г. Комиссия разослала консисториям статью архитектора Петра Покрышкина «Краткие сведения по вопросам ремонта памятников старины и искусства», которые епархиальные издания с удовольствием напечатали. Впрочем, случались и проблемные ситуации. 5 августа 1914 г. А. Бобринской с сожалением писал в Тульскую Духовную консисторию о ее нежелании представлять в ИАК нужные сведения, что делает ее «печальным исключением из других епархий»[85]. Главой епархии в это время был архиепископ Парфений (Левицкий).

Однако 20 июля 1915 г. был издан новый синодальный Указ о порядке разрешения споров между консисториями и Археологической комиссией[86]. В основу Указа лег доклад Комиссии по вопросу «об устранении затруднений при перестройках и ремонтах церквей, имеющих археологическое значение», созданной Определением Синода от 28–29 января 1915 г. за № 702 и возглавляемой архиепископом Новгородским Арсением (Стадницким). Доклад был датирован 6 марта 1915 г. В нем отмечалось, что ИАК вступает в пререкания с духовным ведомством при разрешении вопросов «удовлетворения духовных потребностей православных прихожан», под которыми имелись в виду подавления и перестройки древних храмов. Археология настаивала на сохранении памятника в неприкосновенном виде, тогда как «духовные потребности» – на приспособлении храма для удобств паствы. Таким образом, ИАК лишала архипастырей возможности исполнять свой пастырский долг. В тексте доклада содержался прямой шантаж и передергивание фактов: церкви остаются без ремонта из-за запретов ИАК. Определение предполагало, что Синод должен иметь большее значение в подобных вопросах, чем ИАК, а «археологические потребности», в отличие от духовных, могут быть удовлетворены через фотографирование останков старины. В результате было определено, что епархиальные преосвященные в спорных случаях должны представлять дело в Синод, где председатель Строительного комитета сам решает этот вопрос со своим археологом, назначенным обер-прокурором.

Такая практика, по мнению Синода, соответствовала статье 91 Строительного устава 1900 г. и статье 47 Устава Духовных консисторий 1883 г. Эта была явная натяжка, поскольку в случае с древними памятниками, имеющими археологическое значение, должна была действовать статья 50 Консисторского устава, упоминающая археологические общества и статья 95 Устава строительного.

Синод пытался использовать лазейки в законодательстве, его несовершенство и несогласованность.

Граф А. Бобринской узнал о новом указе даже не из столичных, а из волынских газет. Председатель ИАК дважды, 30 сентября 1915 г. и 28 января 1916 г., писал в канцелярию Синода, прося подтвердить факт такого указа и прислать его полный текст. Очевидно, чувствуя юридические проблемы своего решения, Синод всячески затягивал с ответом. Лишь 12 февраля 1916 г. циркулярный указ № 20, разосланный во исполнение Определения Синода 24 апреля—19 июня 1915 г., был препровожден в ИАК [87]. В ответ на это председатель Комиссии написал в Синод в марте 1916 г., возражая против принятого решения и ссылаясь на Закон 11 марта 1889 г. Ответом на это явилось письмо из синодальной канцелярии от 16 августа 1916 г. [88]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Церковная старина в современной России"

Книги похожие на "Церковная старина в современной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мусин - Церковная старина в современной России"

Отзывы читателей о книге "Церковная старина в современной России", комментарии и мнения людей о произведении.