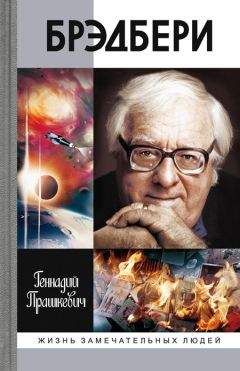

Геннадий Прашкевич - Станислав Лем

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Станислав Лем"

Описание и краткое содержание "Станислав Лем" читать бесплатно онлайн.

В беседе с Томашем Фиалковским польский писатель и мыслитель Станислав Лем (1921-2006) вспоминал: «Когда мой сын изучал физику в Принстоне, я поддерживал с ним весьма интенсивную переписку. И он жаловался матери в письме, что отец, вместо того чтобы писать о своей внутренней жизни или расспрашивать о его настроениях, пишет о галактиках, о чёрных дырах, об искривлении пространства. Моя жена ему ответила: “Внутренней жизнью твоего отца являются именно чёрные дыры и галактики”».

Судьбу Лема нельзя назвать совсем уж безоблачной (война, оккупация, временная эмиграция, болезни), и всё-таки основу его биографии составляют не приключения тела, а приключения мысли.

Органичное сочетание цельности и многогранности творчества — вот что больше всего поражает в этом писателе. Реалистическая трилогия о трагических событиях Второй мировой войны, автобиографическая книга о детстве, строгая научная фантастика, завиральные истории о похождениях космического звездопроходца Ийона Тихого, сказки роботов, рецензии на несуществующие книги, научные трактаты, литературоведческая монография, десятки тысяч писем, тысячи коротких эссе на самые различные темы…

«С эстонским академиком Г. И. Нааном, — вспоминал Лем, — я разговаривал о космических проблемах; он подарил мне новейший свой труд на эту тему. Одному из его коллег, — к стыду моему, не запомнил фамилии! — я обязан рассказом “Новая космогония”, написанным по возвращении в Краков, потому что в разговоре мы подхлёстывали друг друга всё более странными, всё фантастичней и фантастичней звучащими идеями насчёт иных цивилизаций и, наконец, взобрались на такие высоты, с которых допустимо было помыслить о том, что Наивысшие Цивилизации могут не только обитать в космосе, но и участвовать в его конструировании. А поскольку происходило всё это поздней ночью, за щедро уставленным столом с обилием грузинского коньяка, я и вправду не знаю, кто из нас первым эту мысль высказал…

Не знаю, можно ли понять из этих моих отрывочных воспоминаний, что с таким живым радушием, с таким пылким, но критическим интересом, с такой неустанной охотой дискутировать о вопросах литературы и науки, как в Москве, Ленинграде, Харькове, я нигде больше не встречался — ни ранее, ни потом. Но поскольку мне хочется говорить прежде всего о том, чем я обязан знакомствам и дружбе, возникшим в Советском Союзе, следует упомянуть о встрече с научным коллективом именно московского Института высоких температур. Я лелеял тогда мысль о новых фантастических произведениях, основанных на идеях весьма странных и вдобавок понятных лишь тем читателям, которые обладают солидными специальными познаниями. Но как же приниматься за то, чего читатель, приученный к канонам уже существующей фантастики, пожалуй, не поймёт? И вот во время дискуссий в Институте высоких температур мне пришло в голову поставить проблему в открытую. Пускай присутствующие сами решат, сказал я, может ли писатель рисковать до такой степени, обращаясь, например, к предельно абстрактным математическим проблемам? Удивительно, присутствующие чуть ли не единогласно поддержали идею риска. Конечно, заранее неизвестно, оправдается ли этот риск в художественном и интеллектуальном плане, говорили они, но рисковать следует непременно, иначе воображение человеческое никогда не вырвется из естественных ограничений, которые создают традиции в искусстве и науке. И хотя далеко не сразу я начал осуществлять свои замыслы, память об этой поддержке со временем принесла свои плоды…»{115}

«Странным теперь кажется, но было время, когда все, кто побывал в космосе, вполне могли уместиться в одной небольшой комнате. Я был знаком с двумя из них — с доктором медицинских наук Б. Егоровым и с К. Феоктистовым, который тоже вскоре стал доктором, но технических наук. Я читал рецензию Б. Егорова в “Литературной газете” на роман “Непобедимый” — рецензия была одобрительная; и всё же я несколько волновался перед встречей с ним и с его товарищем по космическому рейсу. Только они из всех моих тогдашних читателей могли установить, совпадает ли с истиной то, что я писал об ощущениях человека в космосе. Насколько помню, они меня ничем не попрекнули, хотя то, что стало для них уже реальностью, для меня, когда я писал об этом, существовало только в воображении. У Егорова я был дома, в его московской квартире; он примчал меня туда из гостиницы на своей чёрной “Волге” с такой скоростью, что я (теперь могу признаться) обмирал от страха, сидя рядом. А с К. Феоктистовым я выступал на встрече с читателями и энтузиастами космических полётов в библиотеке имени Горького, но перед этим мы разговаривали о литературе, и я узнал, что космонавт ещё в детстве с увлечением читал “Трилогию” Сенкевича. Был это, можно сказать, романтический период развития советской космонавтики. Егоров потом приехал в Польшу, мы с ним посетили Варшавский центр авиационной медицины; видели, конечно, и самую большую гордость этого учреждения — центрифугу, на которой лётчиков подвергают действию ускорений. Егоров сразу выразил желание не только осмотреть её, но и лично испытать перегрузки, на которые эта центрифуга способна; однако присутствовавший при этом начальник медицинской службы побоялся подвергать гостя таким неприятностям.

Оба советских космонавта искренне любили литературу — и не только фантастическую; это, безусловно, нас сблизило. Я даже признался им по секрету, что свои сочинения на космические темы всегда считал чистой фантазией. Мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь смогу увидеть и коснуться рукой человека, который вернулся из космоса на Землю. Именно поэтому я считаю их самыми экзотическими людьми из тех, с которыми подружился в Советском Союзе. Фотографию, на которой я снят с Егоровым и Феоктистовым, а также другую, подаренную мне, где изображены все советские космонавты, побывавшие к тому времени в космосе, я бережно храню в папке, в которой лежат снимки Земли, сделанные с орбиты. Позже делались снимки и лучше, но те, которые я получил от Бориса Егорова, имеют для меня особенную ценность. На них стоит автограф космонавта, а иметь портрет Земли, снятый человеком, который наблюдал её со стороны именно как планету, — это совсем не то, что разглядывать подобные изображения в журналах или в кино. Тогда я, конечно в шутку, называл космонавтику помощью, которую Советский Союз оказал лично мне, писателю, потому что первые шаги, новые и новые рекорды продолжительности орбитальных полётов таили в себе нечто большее, чем поощрение: это был вызов, брошенный воображению. Ведь если то, что я вообразил и изобразил, спроецировав на какое-то неопределённое расстояние во времени, осуществилось так быстро и в таком масштабе, то, понятно, я не имел права останавливаться на достигнутом…»{116}

«Весь вторник и всю среду я протаскался с Лемом, — писал 29 октября 1965 года из Ленинграда в Москву своему старшему брату Борис Стругацкий. — Обеды, заседания, телевидение. Чувствовал себя полным идиотом и закаялся навсегда принимать участие в таких увеселениях. Должен тебе сказать, что Лем действительно сильно переменился. Он очень много и быстро говорит, уклоняется от сколько-нибудь серьёзных бесед, суетится и производит впечатление человека, которому всё обрыдло до предела, который хочет только побыстрее закончить все свои финансовые дела и удрать домой. Кстати, “Мосфильм” снимает две его повести, причём “Солярисом” займётся лично Тарковский (см. “Иваново детство”). Вот такто. И вообще триумф Лема не поддаётся никакому описанию — его встречали в СССР как космонавта, высадившегося на Луне, — только что на улицах народ не ревел…»{117}

И опять из воспоминаний самого Лема:

«Особое внимание я должен был бы уделить моим московским друзьям и переводчикам во главе с Ариадной Громовой, но для этого пришлось бы написать целую книгу. Ариадна Громова, Рафаил Нудельман, Александр Мирер были со мной всюду: на бесчисленных встречах с читателями, в редакциях журналов и издательств, — старались показать мне Москву, на что, однако, времени всегда не хватало. Квартира Ариадны Громовой во время каждого моего пребывания в Москве превращалась в нечто вроде штаба, где было полно народу, где составлялись планы на ближайшие дни, просматривались последние издания, переводы, статьи. В течение немногих дней происходило так много разного, что в моей памяти сохранились только обрывки…»{118}

«Шестидесятые годы, — писал позже А. Мирер, — остались в моей памяти как прекрасные — благодаря Ариадне Громовой, этой маленькой, застенчивой, отчаянно близорукой женщине. Во всяком случае, так кажется теперь. Можно было прийти в квартиру над Зоопарком, по которой расхаживал огромный вальяжный кот и где постоянно бывали интересные люди, а из окна был слышен львиный рык или крики павлинов. Там мы собирались на “посиделки” — поболтать, друг на друга посмотреть и выпить. Маленькая квартира с книжными полками вместо стен и перегородок была большим домом Фантастики. Там встречались громовой Аркадий Стругацкий и тихий Евгений Войскунский; туда однажды примчался из театра Высоцкий, чтобы спеть Станиславу Лему, — прошло двадцать лет, а я всё ещё помню, что он пел. “Протопи ты мне баньку по-белому” и “Охоту на волков”. Володя был очень болен, петь ему было нельзя, и он спел всего две песни, но непроницаемый европеец пан Станислав Лем закрылся рукой и заплакал…»{119}

7

«Размываемая течением времени память моя тускнеет, — писал Станислав Лем, — остались в ней лишь события поразительные, такие как, например, моя встреча с молодёжью в Московском университете имени Ломоносова, в одном из этих чудовищных колоссов сахарной советской архитектуры. Я стоял на дне огромной воронки амфитеатра, рядом со мной в качестве “адъютанта” — профессор Брагинский (специалист по лазерной оптике), а все круги сидений, все проходы между ними, вообще всё пространство было заполнено студентами и студентками: эту встречу организовал университетский комсомол, мне говорили, что там было более двух тысяч людей. Профессор Брагинский после моего короткого выступления приступил к выполнению своих функций. Я не был тогда ещё глухим, но там царил обычай присылать выступающему карточки с вопросами. Может быть, я ошибаюсь, но такая форма увеличивает анонимность спрашивающих, что в том времени и месте могло быть полезным. Брагинский спросил меня, должен ли он пропускать “неудобные” вопросы, на что я ответил, что ни в коем случае: я постараюсь ответить на все записки. Какое-то время всё шло нормально, но тут он вручил мне карточку с вопросом: “Разве вы коммунист?” Коммунист ли я? Я решил ответить, что коммунистом не являюсь (что, конечно, противоречит словам Е. Велтистова, приводимым выше. — Г. П., В. Б.), и хотел добавить несколько слов о благородных намерениях творцов коммунизма, но после произнесённых мной слов: “Нет, я не коммунист” грянул такой шквал аплодисментов — хлопали все, — что дальнейшие попытки ослабить этот эффект не имели смысла.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Станислав Лем"

Книги похожие на "Станислав Лем" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Геннадий Прашкевич - Станислав Лем"

Отзывы читателей о книге "Станислав Лем", комментарии и мнения людей о произведении.