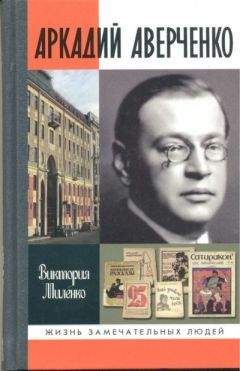

Виктория Миленко - Саша Черный: Печальный рыцарь смеха

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Описание и краткое содержание "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха" читать бесплатно онлайн.

Саша Черный (1880–1932), знаменитый сатирический поэт, по одним оценкам — «безнадежный пессимист», по другим — «детская душа». Каким был этот человек, создавший язвительную картину своей эпохи и вдруг развернувшийся к противоположным жанрам? Что заставляло его бросаться от сатиры — к лирике, от революционных манифестов — к религиозному миссионерству, от ядовитых политических памфлетов — к стихам для детей? По каким причинам он ушел из процветающего журнала «Сатирикон»? Отчего сторонился людей, хотя в круг его общения входили Куприн, Аверченко, Горький, Чуковский, Маршак? Почему всю жизнь искал «вершину голую»? Как вышло, что он прошел всю Первую мировую войну, а в решающие дни 1917-го оказался в Пскове, эпицентре переломных для державы событий?.. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания поэта, где обозначены и творческие, и географические вехи его пути: Одесса, Белая Церковь, Житомир, Петербург, Гейдельберг, Псков, Вильнюс, Берлин, Рим, Париж и наконец Прованс — желанная ему «вершина голая».

знак информационной продукции 16 +

В своей любви к Фавьеру поэт не был одинок. На этом пляже к концу 1920-х — началу 1930-х годов возник целый «ситэ рюсс», ставший одной из легенд эмиграции первой волны. До сих пор никто из исследователей не подходил к этой теме вплотную, и мы, кажется, впервые делаем попытку рассказать об истории Ла Фавьера, «французского Батилимана[123]».

Для начала немного географии. Провансом называется обширная сельскохозяйственная область на юго-востоке Франции, а Лазурным Берегом (или Французской Ривьерой) — ее курортная прибрежная часть, омываемая Средиземным морем, а точнее сказать, — Лигурийским[124]. Русские начали активно ездить отдыхать и лечиться сюда с середины XIX века. В конце столетия этот поток поредел по той причине, что уже расцвела Ялта как курорт, и сливки российского общества, как и богема переместились туда, удивляясь природной схожести Крыма и Прованса. В годы Гражданской войны Крым стал местом сначала деникинского, а затем врангелевского «сидения», и многие из тех, кто туда попал, успели влюбиться в этот полуостров. К тому же он стал последней сопротивлявшейся большевикам территорией, после которой была уже чужбина.

Словом, можно считать закономерностью, что русские изгнанники, осевшие во Франции, потянулись на юг Прованса. В самом начале 1920-х годов «русский Париж» впервые услышал о том, что в окрестностях Тулона есть чудный городок Борм-ле-Мимоза («мимозный Борм») с пляжем Ла Фавьер — настоящим «petite Crimée», «маленьким Крымом».

Следует заметить, что курортная история Борм-ле-Мимоза очень древняя — еще на картах Римской империи городок был обозначен как курорт Алконис. Испокон веку здесь жили моряки, много было каталонцев и генуэзцев, поскольку Французская Ривьера граничит с Ривьерой Итальянской. Начиная с XII века частью коммуны[125] Борм-ле-Мимоза являлась приморская деревушка Лаванду («лаванда»). Бурное развитие Борма и Лаванду началось в 1890-х, когда на Лазурный Берег была проложена железная дорога, соединившая Тулон с курортными городками побережья. В Борм и Лаванду потянулась богема, в основном художники. Местные виды писали Пьер Огюст Ренуар, друзья Тео ван Рейссельберге и Анри Кросс, известные неоимпрессионисты, похороненные в Лаванду.

В 1910 году здесь появились и выходцы из России — Иван Мечеславович и Екатерина Алексеевна Песке, также художники-неоимпрессионисты. Они-то и облюбовали в окрестностях Борма совершенно пустынный пляж Ла Фавьер, ограниченный с востока мысом Гурон, купили на мысе участок и построили там домик «Бастидун»[126], служивший им мастерской.

С началом Первой мировой войны мужчин забрали на фронт, туристов не стало, и всё в Борме и Лаванду постепенно пришло в запустение. Кто бы мог подумать, что эту землю суждено будет вернуть к жизни людям из далекой России! В 1920 году революционный вихрь выплеснул на берега Ла Фавьера эмигрантскую чету: Бориса Алексеевича и Аполлинарию Алексеевну Швецовых. Он — сын купца-миллионера из якутской Кяхты, она — родная сестра Екатерины Алексеевны Песке, художницы из домика «Бастидун». Совершенно очарованные Ла Фавьером, Швецовы купили здесь участок, но пока на перспективу. А в январе 1921 года рядом с «Бастидуном» появился новый персонаж — сибирский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, только что прибывший из Константинополя в Тулон. Он давно знал Швецовых (даже вывел Бориса Швецова под именем Торцова в своем известном романе «Чураевы»), В годы революционной смуты Гребенщиков жил в Ялте, где построил собственными силами домик и полюбил возиться с землей, поэтому арендовал у Швецовых участок, построил дом и купил мула с упряжкой. Однако как творческий человек он нуждался в общении и мечтал превратить Ла Фавьер в писательскую «колонию». С этой идефикс зимой 1922 года он появился в Париже и старался увлечь ею Бунина и Куприна, уговаривая купить землю в Ла Фавьере. Те с улыбкой выслушали историю о том, что он нашел «маленький Крым», и только. Так и не «колонизировав» писателей, Гребенщиков в 1924 году уехал в США, а домик продал только что приехавшей в Париж Людмиле Сергеевне Врангель. Лучшей кандидатуры для того, чтобы сделать Ла Фавьер образцовой интеллигентской «колонией», нельзя было и желать.

До революции Людмилу Сергеевну хорошо знали в петербургских литературных кругах. Она была дочерью Сергея Яковлевича Елпатьевского, известного писателя и лечащего врача Чехова, в первом браке жена книгоиздателя и литератора Петра Ефимовича Кулакова. В 1912 году Людмила Сергеевна с мужем выкупили у татар землю в диком местечке Батилиман под Севастополем, разбили ее на участки, которые предложили по невысокой цене тем, кто хотел уединения, первобытной экзотики и прекрасных видов. Так сформировалось батилиманское братство: здесь построили себе дачи Павел Милюков, художник Иван Билибин, писатели Владимир Короленко и Евгений Чириков, Сергей Елпатьевский (отец Людмилы Сергеевны) и многие другие.

Короче говоря, появившись в Ла Фавьере, баронесса Врангель знала, что делать и с чего начать. Тем более что Швецовы, купившие землю, ею не интересовались. Людмила Сергеевна предложила им выгодно перепродать их участок, разбив его на куски, а за это просила в дар себе один из них. На том и порешили. И Париж, по словам Саши Черного, заболел «мелькоземельным гриппом». Баронесса Врангель в первую очередь взялась за бывших «батилиманцев» и литераторов. Александр Михайлович и Мария Ивановна то и дело видели ее у Куприных, которых она жарко уговаривала стать лафавьерцами. Нынешний муж баронессы Николай Александрович Врангель, инженер путей сообщения и общественный деятель, наседал на техническую интеллигенцию и бывших военных.

Желающих было достаточно, но условия Врангелей устраивали не всех. Во-первых, нарезанные участки были неравноценны по природным данным, поэтому распределялись по принципу жеребьевки. Кто какой вытянул — такой и покупает, не ропщет (это была батилиманская практика). Во-вторых, после жеребьевки требовалось в десятидневный срок внести деньги, иначе участок передавался другому лицу. В результате участки купили Павел Милюков, князь Владимир Оболенский, профессор Сергей Метальников, полковник Николай Белокопытов, Соломон Крым, Сергей Воейков, профессор Кокбетлянц и другие (Врангель Л. С. Ла Фавьер // Возрождение. Литературно-политические тетради. 1954. № 34. С. 148).

Александр Михайлович и Мария Ивановна не могли заинтересоваться Ла Фавьером ни летом 1924 года, когда у них не было ни копейки и они жили у чужих людей в Гресси, ни летом следующего года, когда поехали с Сориными на океан. Они вспомнили о нем летом 1926 года. Саша Черный тогда перенес воспаление легких и врачи рекомендовали ему солнечные ванны. Денег особо не было, и они с женой решили поехать в Ла Фавьер, где, по словам Врангелей, отдых был почти бесплатным. Узнав у Куприных адрес Людмилы Сергеевны, отправили телеграмму с просьбой подыскать какое-нибудь жилье и скоро получили оптимистический ответ: «Все готово! Приезжайте немедленно. Встречу станции Лаванду». И вот — поехали.

Из Парижа поездом они прибыли в Тулон. О том, как жил тогда этот город, рассказывает корреспондент газеты «Возрождение»: «Тулон, больше, чем даже наш Севастополь в былое время, живет портовой жизнью, интересы которой захватили положительно всех обитателей города. На улицах пестрят морская форма французская и иностранная, а, когда подъезжаешь к городу по Средиземной жел<езной> дор<оге>, уже видишь ряд мачт и полосы дыма на протяжении нескольких километров. <…> В городе заняты все помещения постоянным населением и служащими порта, квартиры очень дороги и недоступны, и для… русской колонии остаются сильно удаленные пригороды. Русских здесь до 250 человек, главным образом, семейных, с большим трудом борющихся за свое существование. Работают русские или на судостроительных заводах или же на городском трамвае, в качестве машинистов и кондукторов, заработок колеблется от 15 и до 22 франков. <…> Общественной жизни в колонии почти нет; единственной организацией, сплоченной и действенной, является общевоинская группа, руководимая пользующимся крупным авторитетом генералом Авринским; группа имеет свою библиотеку и кассу взаимопомощи. Общее желание всей колонии — иметь свой храм, но за отсутствием средств это пока невозможно и церковная жизнь в Тулоне выражается в виде приездов по приглашению священника из Марселя» (Орловский В. Русские в Тулоне // Возрождение. 1926. 2 января). Запомним последнее обстоятельство — отсутствие в Тулоне православного священника — об этом еще пойдет речь впереди.

Черный тоже немедленно сравнил Тулон с Севастополем: «Город такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-чуть похож» («Буйабес», 1926). С вокзала, куда они прибыли, нужно было переезжать к другому, узкоколейному вокзалу, с которого отправлялись поезда в курортную зону. Ксения Куприна вспоминала, что эта узкоколейка, шедшая вдоль Лазурного Берега, была «какая-то семейная, домашняя»: машинист мог остановить поезд, чтобы с кем-то поздороваться на полустанке, а то и выйти пропустить стаканчик. Если недовольные пассажиры начинали роптать, он расплывался в белозубой улыбке и мычал: «Э-э…» Корреспонденцию он кидал куда-нибудь на скамейку и громко кричал: «Эй, мосье!.. У вас там на скамейке срочное письмо!..»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Книги похожие на "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктория Миленко - Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"

Отзывы читателей о книге "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха", комментарии и мнения людей о произведении.