Олег Коряков - Дорога без привалов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дорога без привалов"

Описание и краткое содержание "Дорога без привалов" читать бесплатно онлайн.

«Дорога без привалов» — так называется эта книга.

Дорога без привалов — это наша общая дорога, это путь советского народа и вместе с ним уральцев.

Рабочие, инженеры и писатели, сталевары и горняки, прокатчики и строители, слесарь и учитель — самые разные люди живут в этой книге. Кто-то из них уже умер, но память о них не уйдет из нашей жизни.

Уже поднято знамя десятой советской пятилетки. А книга рассказывает о днях прошедших пятилеток, начиная с первой. О них мы забывать не можем: ведь это они привели нас в Сегодня. Мы не можем забывать о тех, чьими делами мостилась и мостится дорога в Завтра. Наша славная дорога без привалов…

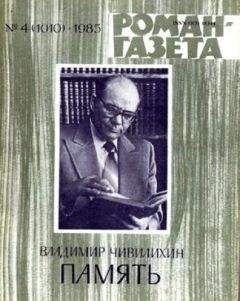

Но на лекциях по литературе XIX века зал всегда был полон. Читал их Константин Боголюбов.

Прошло уже тридцать лет, у меня не сохранилось никаких записей, а я помню содержание его лекций, точнее — картин, изображенных в лекциях. Это были именно картины: лектор мыслил образами, и, приобретая эмоциональную окраску, понятия становились доступнее, ярче, определеннее. Все тянулись к этим лекциям, но по-настоящему поняли причину их художнического обаяния, наверное, только в те дни, когда наш преподаватель, смущенный и довольный, дарил студентам авторские экземпляры своей первой книги «Певец Урала». Это было в 1939 году.

Впрочем, ни он на себя, ни окружающие на него не смотрели как на писателя. Для нас он был только преподаватель — хороший, талантливый преподаватель, пишущий к тому же научные работы и критические статьи. И еще мятущийся, ищущий: ему вдруг надоедало читать курс XIX века, он брался за лекции по современной литературе, приедалось то, брался за что-то третье.

Сейчас-то я понимаю, отчего и как это происходило…

С самого начала в нем уживались и писатель, и педагог, учитель, Но это «самое начало» тоже пришло не сразу.

Он родился 23 августа 1897 года в селе Александровском, Красноуфимского уезда, Пермской губернии. Вскоре его отца, священника, перевели на север губернии, в село Вильгорт, что за Чердынью, на реке Колве. Там и прошло детство. А юность шагнула из-под родительского крова: Константин Боголюбов уехал в Пермь, закончил там гимназию и поступил в только что открывшийся университет, решив стать учителем-словес-ником. В ту пору забрезжило и желание попробовать силу своего пера: на страницах «Пермских губернских ведомостей» появились первые стихотворные опыты К. Боголюбова. Но все было еще туманно, и свободное от университетских занятий время юноша отдавал не столько бумагописанию, сколько чтению и театру.

Октябрьская революция застала его в армии, в учебном батальоне, куда он попал в сентябре 1917 года. Через месяц Константин Васильевич вернулся в университет, но занятий, по существу, уже не было: стало не до учебы. Беспокойное время бросало повзрослевшего юношу то в Усолье, то в Кудымкар, то на учительскую работу, то на реквизицию хлеба. Впрочем, и в эти годы пришлось потрудиться его перу: в Усолье, работая в отделе наробраза, он был секретарем уездного журнала «Народное просвещение» и позднее не без гордости рассказывал, как озаглавил свою первую в жизни публицистическую статью — «На колени перед рабочим классом!»

Но пришло время вновь надеть солдатскую шинель: полыхала по стране гражданская война. Отбыв месяца два у белых, Боголюбов начал службу народной, Советской власти в железнодорожных войсках — в батальоне по охране стальных магистралей. Батальон боролся с белыми бандами вдоль Сибирской магистрали. А когда стало утихать военное полымя, в армии всерьез взялись за повышение грамотности. В Иркутске красноармейца Боголюбова произвели в учителя-культурники, в Красноярске он стал инструктором дивизионного политотдела, во Владивостоке — начальником школьного отделения дивизии.

Он и в эти годы не бросал пера, писал, хоть и урывками, корреспонденции и рассказы для газеты «Красный стрелок». Но главным для него оставался учительский труд, и было вполне резонно, что, демобилизовавшись, — а произошло это в конце 1924 года, — Константин Васильевич остался на ниве народного просвещения: грамота народу, взявшему власть в свои руки, была нужна не меньше хлеба.

Работая учителем в Сивинском районе, Боголюбов начал сотрудничать в пермской газете «Звезда». Это и помогло заметить его Ивану Степановичу Панову, тоже пермяку и в прошлом тоже учителю.

Приехав в деревню, где работал Константин Васильевич, Панов застал его в клубе за репетицией спектакля по пьесе собственного сочинения. Партийный работник и журналист, будущий руководитель уральской литературной организации, Панов был человеком не только неугомонным, но и настойчивым: Боголюбов переехал в Свердловск.

Он стал преподавать русский язык и литературу в Урало-Сибирском коммунистическом университете. Учениками его были партийные и и советские работники, прошедшие школу жизни, но не успевшие пройти школу науки. Константину Васильевичу нравилась такая аудитория: у нее самому можно было многому научиться. Газетное отделение коммунистического университета положило начало эстафете: газетная школа, коммунистический, затем государственный институт журналистики, факультет журналистики Уральского государственного университета.

— От одного к другому я переходил как приданое, — с улыбкой вспоминает теперь Константин Васильевич.

Тридцать лет отдал он преподавательской работе, воспитывая будущих газетчиков. Любовным словом поминают своего учителя сотни советских журналистов, из числа которых вышло немало писателей.

2

Учиться и учить было велением времени. «Учить» вылилось для К. В. Боголюбова в долголетнюю преподавательскую деятельность. «Учиться» же означало для него не только обогащение и совершенствование личных, собственных знаний. Это было понятием более широким — социальным. Новому обществу необходимо стало изучать литературное наследие прошлого с пролетарских позиций, осветить его светом марксистских идей, понять и поставить на службу народу. Одновременно надо было разобраться и в том, что выходило из-под пера молодых писателей: начиналось время бурного роста советской литературы.

Эту общую задачу К. В. Боголюбов воспринял как личную и вскоре оказался в водовороте закипавшей литературной жизни.

В 1928 году вернулся из Тобольска его друг и наставник Иван Панов, все такой же неугомонный, резковатый, деятельный. В том году была создана Уральская ассоциация пролетарских писателей, и Боголюбова избрали одним из ее секретарей. Было в те годы немало ложного, путаного, объявили призыв ударников в литературу, хлынули сотни людей, к литературе, в общем-то, неспособных, но было здоровое ядро, были силы, и дело в целом двигалось хорошо. Влились в организацию деловитые и талантливые Борис Ручьев, Людмила Татьяничева и Николай Куштум (Санников) с Южного Урала. Активно работала литературная группа «На смену!» в Свердловске; В Нижнем Тагиле А. П. Бондин организовал еще одну группу, вскоре его помощницей стала Н. А. Попова. «Уральский рабочий» начал выпускать литературное приложение к газете — «14 дней». Потом создали журнал «Рост», позднее переименованный в «Штурм».

И «Рост», и «Штурм» — эти названия очень подходили изданиям тех дней. В штурмовой буче ясно и громко звучал голос литературного критика, статьи которого были подписаны то «Н. Чердынцев», то «К. Боголюбов». Выступления эти были посвящены произведениям современников: отстаивая ленинский принцип партийности советской литературы, К. В. Боголюбов звал своих товарищей к разработке актуальных тем, к борьбе против формализма и эстетства, к совершенствованию мастерства.

Он хотел, чтобы художественное слово стало оружием надежным.

Что же позднее заставило критика обратиться к изучению наследия дореволюционных писателей и сделало это наследие центральным в литературоведческой работе К. В. Боголюбова?

Советская действительность возродила и во сто крат приумножила славу Урала как могучего индустриального края. А в идеологической деятельности, в частности литературной, Урал в представлении очень многих оставался ничем не примечательной провинцией. Вскрыть и показать корни литературных традиций, возросших на уральской почве, — это была задача насущная и для теории, и для практики литературного движения на Урале тех лет. За нее и взялся К. В. Боголюбов.

Примечательно, что одной из отправных точек его подвижнической работы по изучению дореволюционного литературного творчества был фольклор. Вместе с М. С. Кашеваровым он длительное время выискивал, изучал, а затем в начале тридцатых годов опубликовал произведения фольклора в двух сборниках — «Песни борьбы» и «Песни уральского революционного подполья».

Заметным вкладом К. В. Боголюбова в литературоведение стала подготовка им избранных сочинений одного из первых в России бытописателей рабочего класса, предшественника пролетарской литературы — Ф. М. Решетникова. Почти одновременно шло исследование творчества других писателей-демократов. Это было не только новое осмысление известных произведений — приходилось кропотливо, дотошно разыскивать и собирать то, что не вошло в книги, а осталось лишь на пожелтевших от времени страницах давней периодики. Так Константином Васильевичем были подготовлены к печати избранные сочинения активного сотрудника дооктябрьской «Правды» П. И. Заявкина-Уральского и забытого мастера короткого рассказа И. Ф. Ко-лотовкина. Советские читатели познакомились с ними впервые.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дорога без привалов"

Книги похожие на "Дорога без привалов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Коряков - Дорога без привалов"

Отзывы читателей о книге "Дорога без привалов", комментарии и мнения людей о произведении.