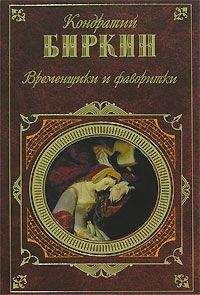

Александр Етоев - Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"

Описание и краткое содержание "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта" читать бесплатно онлайн.

В одной из своих бесед с Борисом Натановичем Стругацким я спросил, как он относится к писателю Геннадию Прашкевичу. БНС ответил мне так: «С кем сравнить Геннадия Прашкевича? Не с кем. Я бы рискнул добавить: со времен Ивана Антоновича Ефремова — не с кем. Иногда кажется, что он знает все, — и может тоже все. Исторический роман в лучших традициях Тынянова или Чапыгина? Может. Доказано. Антиутопию самого современного колёра и стиля? Пожалуйста. Вполне этнографический этюд о странном житье-бытье северных людей — легко, на одном дыхании и хоть сейчас для Параджанова. Палеонтологические какие-нибудь очерки? Без проблем! Фантастический детектив? Ради бога! Многообразен, многознающ, многоталантлив, многоопытен — с кем можно сравнить его сегодня? Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это занятие, — надо просто читать его и перечитывать».

Несколько лет назад мы с Александром Етоевым, готовясь к семидесятилетию Геннадия Мартовича Прашкевича, коренного сибиряка, одного из старейших отечественных фантастов, поэта, переводчика, историка фантастики, решили сделать подарок нашему большому (он ведь под два метра ростом) другу. И написали к юбилею Мартовича странную книгу, каждая глава которой посвящена определённому периоду жизни этого замечательного писателя. Начинаются главы с моих разговоров с Геннадием Прашкевичем, а заканчиваются вольными комментариями Александра Етоева.

Владимир ЛАРИОНОВ

Посмотрим.

Вот мы говорим «ужас, ужас», когда речь заходит об алкоголе.

И действительно — ужас, кто бы спорил.

Но ведь пишет же в своей мемуарной прозе покойный поэт Лев Лосев:

«Всем хорошим во мне я обязан водке. Водка была катализатором духовного раскрепощения, открывала дверцы в интересные подвалы подсознания, а заодно приучала не бояться — людей, властей. Даже удивительно, что при такой внимательной любви к водке лишь один-два человека из нас по-настоящему спились. Здоровье-то, не говоря уж о карьерах, мы себе пьянством попортили, но это другое дело, небольшая, в общем-то, цена за свободу, за понимание, за прекрасные стихи».

Да и многие самые смешные страницы русской литературы посвящены именно алкоголю. Гоголь, Достоевский, Лесков, Чехов, Пришвин, Булгаков, не говоря уже об авторах современных — от Венечки Ерофеева до Евгения Попова и Владимира Шинкарева с его митьковской апологией бражничества.

То есть не было бы алкоголя, не было бы и этих произведений.

Палка о двух концах. Тождество веселья и смерти.

Я сейчас приведу цитату, довольно длинную, в которой если и не брезжит свет в конце туннеля для человека пьющего, то хотя бы проглядывается возможность такого света.

«Алкоголь — тоже вызов судьбы… Вначале предстающий как новая забава, для некоторых этот вызов перерастает в битву насмерть. Известно: проигрыш в подобном предприятии всегда очевиден, выигрыш — всегда сомнителен. Более того, спорна сама возможность выигрыша. Но чем безнадежнее битва, тем поразительнее мужество принявшего ее. Не буду спорить с теми, кто убежден, что победа над соблазном, обретение крепости вместо разрушения, благодатный союз с винным духом невозможны — капитуляция, также как и путь героя, суть проблемы индивидуального выбора. Замечу только, что путь героя, по крайней мере, оставляет надежду узреть благодать, путь же капитуляции в лучшем случае обещает злую трезвость.

Каждый знает: верить честному слову пьяницы нельзя, пьяница своему слову — никто. Но знают многие также, что часто даже у самых горьких пропойц есть граница, которая остается для них свята. Через все уже переступили, но эта черта нерушима. Пропиты собственные деньги, пенсия матери, книги, завалявшееся с юности банджо, зимняя куртка, хранившиеся на чердаке велосипед и лыжи, а стеклянный шар с ратушей и зимой внутри (встряхнул, и закружилась вьюга) хранится как зеница ока. Этот шар по случаю достался забулдыге от старого — из той, прошлой жизни — приятеля, свершившего шенгенский вояж, и предназначен в подарок на день рождения дочке, которую забрала с собой бросившая забулдыгу жена. От всех прячет он шар в самой глубине комода — от мнимого вора, от собутыльника, от самого себя, потому что знает: покажет кому, проболтается — пропьет наверняка. Об этом же как будто писал Борис Вахтин: «Смотришь, ползает в темноте по бульвару у скамейки пьяный, говорить уже не может, мычит только, но не уходит, ищет чего-то, одному ему известно что́, но не оттащить его, пока не найдет, не уговорить уйти. Ползая, мычит — до утра будет тут руками шарить. Оказывается, это он какую-то батарейку ищет, которую другу нес, обещал, для фонарика батарейку — семнадцать копеек штука, плоская, однако дефицит». Тут та же священная граница, та же цитадель, которую держит пьяница неколебимо, не сдает до самого смертного часа. Откуда силы на охрану этих последних рубежей у человека, давно, казалось бы, сдавшего все, что можно и нельзя, сидящего на собственноручно созданном пепелище в добровольном гноище? Не тот ли это лучик благодати, что выводит нищих духом в Царствие Небесное?»

Это отрывок из предисловия Павла Крусанова к «Красной книге алкоголика» (СПб: Амфора, 2009), в которой ваш покорный слуга имел честь принимать участие в качестве автора одного из произведений, в нее вошедшего. Наравне, кстати, с Гоголем, Достоевским, Лесковым, Чеховым, Пришвиным и другими неплохими писателями, о которых упоминалось выше.

Пить, конечно, надо бросать.

Когда в 1995 году Боре Штерну вручали премию «Странник», он, кивнув на портрет Мусоргского работы Крамского (дело происходило в Доме композиторов в Петербурге), прямо так и сказал: «Господа, пить надо бросать».

Потому что, когда ты пьешь, то ничего не доделываешь до конца.

«Третья часть — основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, жизнь) на нем и замешана…»

Серьезное заявление.

«Я не собираюсь скрывать темных сторон даже собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то на меня обижаться…»

Правда, автор все же добавляет, перед тем как поставить точку: «Я ведь не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой…».

Последнее звучит как шутка, но в каждой шутке скрывается доля истины… или правды? Не знаю уж как выразиться точнее.

Что есть истина? Знаменитый вопрос Пилата так и остался без ответа.

Впрочем, прокуратору Иудеи ответ был нужен не более чем Иисусу лыжи.

Для Прашкевича, как и для Иисуса Христа, истина есть любовь.

Любовь бывает бесконечная, это Бог — любовь божественная, любовь вечная, любовь идеальная. И конечная — любовь к женщине. Последняя, любовь к существу земному, — проекция любви бесконечной на плоскость нашего конечного мира. Земная любовь есть правда.

Правд много, истинная любовь одна.

Как совместить множество правд и истину?

Самая главная книга на эту тему, которую написал Прашкевич, — «Герберт Уэллс (заново прочтенный)». Истина в уэллсовском варианте (и варианте Прашкевича соответственно) не окрашена в божественные цвета, во всяком случае — явно (Уэллс, как и Прашкевич, по вероисповеданию атеист). Она проявляется опосредованно через любовь не к Богу, а к человеку. К женщине. Единственной. Одежды которой всегда остаются белыми, несмотря на все твои множественные правды, сиречь измены.

Имя ее — жена.

Подходил к своему «Уэллсу» Прашкевич долго.

И не важно, что книга была написана под заказ, заказ — лишь случай, дающий возможность автору осуществить свои сокровенные замыслы.

Уже в ранних вещах Прашкевича («Такое долгое возвращение», «Мирис») зримо видится раздвоенность героев писателя, их метания между полюсом истины и полюсом правды. Центробежная сила желания срывает персонажей с орбиты, центростремительная сила любви (необратимость, о ней чуть ниже) удерживает героев от бездны, куда влечет их искусительное желание.

Вот отрывочек из повести «Мирис» (пояснение для не читавших повесть: Эля — жена героя, Ирина — его бывшая женщина, случайно встреченная в Болгарии), иллюстрирующий мою мысль:

«А Эля?

О, это был иной мир — понятный, добрый и нужный. И себе Ильев мог не лгать: у него не было выбора. Да он никогда и не думал так — Эля или Ирина? Интуитивно, бессознательно он понимал, что в этом «не было» кроется кое-что не менее важное, чем то, что мы определяем словом «любовь», — необратимость. Ибо женщина, которую ты узнал, необратима. Он усмехнулся: как эволюция…».

А вот отрывок из повести «Поворот к раю» (1983), говорящий о том же:

«Живет в людях то, что Анри Пуанкаре достаточно ясно назвал смутным влечением к величественности. Именно это влечение показывает, как ничтожен телом и как велик умом человек. Ведь ум обнимает все, ведь ум примиряет любые крайности; там, в уме, Дмитрий находил все, чтобы и Ольга, и Соня, и он сам были счастливы. «Она же все понимает, — думал он об Ольге. — Когда я прихожу, когда я говорю, что вот опять задержался, она же видит меня насквозь. Она же молчит только потому, что сама не может, не хочет лгать. Она и так глотает мою ложь, потому что, если ее не проглотить, все рухнет сразу и уже навсегда. Я и так делаю ее соучастницей своей лжи. Если бы не ее молчание, — признавался он, — все бы давно рухнуло. Меня спасает лишь то, что она молчит…».

И оттуда же:

«„Нам всегда могло быть вот так хорошо!“

Это он сказал себе. Не Ольге.

Когда Ольга была такая, когда она не настаивала именно на своем варианте, когда она думала не только о них двоих, но включала в себя и многих других людей, он, Дмитрий, чувствовал себя счастливым».

Здесь, особенно в последней цитате, уже Уэллс, его мысли о супружеском счастье. Правда не заслоняет истины. Женщина, единственная женщина, которую ты любишь по-настоящему, думает не только о вас двоих, но включает в круг твоих любовных привязанностей и многих других людей. Безревностно включает. Вот идеал счастья, какого желал Уэллс. В своем желании, увы, он был одинок. Единственная женщина, которую ты любишь по-настоящему, не желает делить тебя ни с одной из твоих временных правд.

Сам английский классик в «Опыте автобиографии» объясняет свою чувственную раздвоенность прагматически:

«Думается, со времени моей крайне примитивной, детской, чувственной и безотчетной страсти к Эмбер и до смерти моей жены в 1927 году я ни разу, за исключением каких-то мимолетностей, не был по-настоящему влюблен. Я любил Джейн и доверял ей, а другие романы занимали в моей жизни примерно то же место, что в жизни многих деловых мужчин занимают рыбная ловля или гольф. Они служили лишь дополнением к моим общественно-политическим интересам и литературной деятельности. Они сплетались с моим пристрастием к перемене обстановки и с необходимостью вести дом за границей; благодаря им я всегда был бодр, энергичен и избавлен от однообразия…».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"

Книги похожие на "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Етоев - Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"

Отзывы читателей о книге "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта", комментарии и мнения людей о произведении.