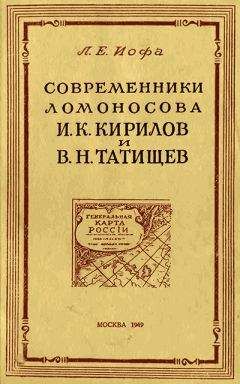

Леонид Иофа - Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев"

Описание и краткое содержание "Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев" читать бесплатно онлайн.

Очерк жизни и деятельности русских географов и государственных деятелей XVIII в.

Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток — Гриня

В марте В. Н. Татищев уже едет в Тобольск, где хлопочет о перенесении главного пути в Сибирь на линию рек Сылва — Исеть через центральную седловину Урала, доказывая, что это кратчайший и удобнейший путь из Европейской России в Сибирь, в то время как путь через Верхотурье заставляет большинство проезжавших делать большой крюк, также он хлопочет о перенесении Ирбитской ярмарки.

В Тобольске начальство уклонилось от определенного ответа. Оно поручило В. Н. Татищеву рассмотреть «возможно ли оные проезды утвердить и о том донести». Он понял это как предложение составить конкретный проект по устройству новой дороги. После личного осмотра он представил сибирскому губернатору свои предложения, где нужно поставить заставы, чтобы не могло быть беспошлинного проезда купцам, где построить мосты через речки, расчистить лес и т. п.

Только в мае 1721 года на донесение В. Н. Татищева о строительстве завода и города на р. Исети приходит ответ Берг-коллегии, в котором говорится, что надо стараться размножать заводы серебряные, медные, квасцевые, «которых в России нет», а нового железного завода не строить, так как «железных везде довольно». Так решили чиновники в Петербурге, не видя грандиозных возможностей вывоза железа за границу, хотя вывоз начался уже со следующего, 1722 года.

Замысел В. Н. Татищева был подорван в самой основе. Он остановил строительство, заготовленные бревна и тес велел сложить в сухих местах.

Но В. Н. Татищев был не из тех людей, которые быстро сдавались. Он продолжал доказывать необходимость строительства города на Исети, и в Берг-коллегии начали колебаться под влиянием его доводов. Было разрешено некоторые домны и молоты перенести с Уктусского завода на Исеть. Окончательное решение должен был принять советник Берг-коллегии Михаелис, которого решили командировать на Урал управлять заводами совместно с В. Н. Татищевым.

Но к этому времени отношения с Демидовым достигли крайнего напряжения, и В. Н. Татищев, едва дождавшись приезда Михаелиса, отправился, как мы знаем, для объяснений в столицу.

Встретив Михаелиса в Кунгуре, В. Н. Татищев передал ему две записки, в которых обосновывал свои планы развития хозяйственной жизни Урала. В них он указывает места, где нужно строить заводы, что выгоднее строить небольшие заводы вблизи друг друга, или крупные, размещая их редко, отмечает необходимость переноса главной дороги из России в Сибирь, проектирует строительство бумажной фабрики, стекольного завода, фабрик ножевых, проволочных и часового мастерства для башенных и стенных часов и т. д.

Но Михаелис не хотел следовать по стопам В. Н. Татищева. Это был бестолковый немец, ни слова не говоривший по-русски. Он забраковал место, выбранное В. Н. Татищевым для постройки нового города-завода и написал, что строить плотину на Исети опасно: «При высокой воде Исеть река разобьет». Вместо этого Михаелис стал строить небольшой железный завод выше Уктусского завода, на той же маловодной речке. Но прежде, чем завод этот пущен был в действие, весной 1723 года плотину Михаелиса размыло и снесло.

Между тем на Урал был направлен Генин, крупнейший специалист в области горного дела, а с ним возвращался и В. Н. Татищев в качестве подследственного. В пути В. Н. Татищев познакомил Генина со своими планами в отношении Урала и особенно относительно любимого проекта построения города на Исети, и так убедил его в правильности своих идей, что Генин, став начальником Уральских заводов, целиком следовал планам В. Н. Татищева. В отношении же строительства на Исети Генин, мало считавшийся с Берг-коллегией благодаря особому покровительству Петра I, еще из Кунгура, не доехав до места, отдал распоряжение заведывавшему горными делами на Уктусе — Патрушеву, чтобы подготовлялся лес для строительства нового железного завода «…по росписи какову оставил г. капитан Татищев».

С этого времени строительство нового города-завода пошло полным ходом, и В. Н. Татищев был фактическим руководителем его. Сначала был построен крепостной вал «для безопасности от неспокойного народа» и квартиры для солдат Тобольского полка, которые использовались также в качестве рабочей силы, наряду с крестьянами окружающих слобод. Из Тобольска были присланы плотники и каменщики. К зиме 1723 года были закончены постройки плотины, домны, железоделательной, медеплавильной и медеочистительной фабрик, многих домов и нескольких лавок. В этом же году Генин дал имя городу в честь жены Петра I — Катеринбург. В. Н. Татищев, не терпевший из патриотических побуждений иностранных названий, в своей переписке называл его всегда Екатеринск. В город были перенесены из Уктуса главное Управление заводами и школы, организованные В. Н. Татищевым.

Таким образом, мечта В. Н. Татищева о построении города осуществилась при его жизни. Хуже обстояло дело с утверждением проекта нового, более короткого пути в Сибирь, благодаря которому, по мнению В. Н. Татищева, должны были «пошлина и торг умножиться».

Ответ на ходатайство В. Н. Татищева был таков: «Прочие дороги, кроме Верхотурья, которые проложены вновь в Сибири неуказанными местами, хотя может быть оные дороги в проезде и способнее, но однакож по указу великого государя, по прежней грамоте, присланной из Сибирского приказу прошлого 704 года запретить и теми дорогами с товары и без товаров никому не ездить и не пропускать».

Очевидно, в Петербурге считали, что в условиях равнинной местности центральной седловины Урала купцам легче объезжать заставы, и от этого будет теряться пошлина.

Из-за этих фискальных интересов правительство тормозило развитие торговых связей, нанося ущерб развитию производительных сил страны. Таковы были понятия правящих сфер того времени, обусловленные корыстными интересами определенных групп господствовавшего класса.

Но все же В. Н. Татищев пробил первую брешь и в этом деле — было разрешено пропускать по новой дороге казанских, уфимских и кунгурских купцов на Ирбитскую ярмарку. Впоследствии после возвращения из Швеции, упорный В. Н. Татищев снова хлопотал о разрешении свободного проезда по новому, более короткому пути в Сибирь. В замечательной записке, представленной им Екатерине I, видимо, в 1727 году, говорится, что огромные богатства Сибири «остаются тщетно» главным образом потому, «что надлежащие пути в весьма худом состоянии, а наипаче дороги над меру положены кривы, что провоз один цену привозных морем таких же вещей превосходит. О исправлении же оного и приведении в надлежащем состоянии трудится ль кто, о том мне неизвестно»[63]. И далее В. Н. Татищев, обладавший редким практическим умом, предлагает конкретный и довольно детальный план устройства новых путей из России в Сибирь и внутри Сибири.

«Возможно, — пишет В. Н. Татищев, — два пути от Москвы сделать, которые едва не половиною-ль ближе будут (Верхотурского тракта. — Л. И.) первой от Москвы через Владимер, Юрьевец, Вятку, Кунгур, Екатеринбурх, как возможно выкинув видимые обходимые кривизны, то до Тобольска дву тысяч верст не будет. Другая дорога в Дауры (южное Забайкалье. — Л. И.) для пользы купечества и ездящих в оные места от Москвы через Казань, Уфимский уезд, через Царев Курган, Тару, Томск и не захватывая Енисейска в Дауры, которые ежели прямо сделают, можно весьма надеяться, что три тысячи верст, еже не более умалится».

В заключение В. Н. Татищев снова повторяет, что «…таковым образом… ныне тщетно лежащие богатства во употребления придут и от купечества государство сугубою пользу получит»[64].

В. Н. Татищев, стремившийся всегда претворять свои планы в жизнь, непрочь был, видимо, сам взяться за это дело: некоторые намеки на это есть в записке.

Все это было оставлено без внимания косными правителями послепетровской России. Пути, намеченные В. Н. Татищевым, были официально признаны лишь через много лет после его смерти.

Правильность географических замыслов В. Н. Татищева подтверждена столетиями.

Свердловск, наследник Екатеринбурга, недавно праздновал 225-летие своего существования. Это — один из крупнейших и замечательнейших городов нашей страны. Нужно помнить, что первые камни этого города были заложены В. Н. Татищевым.

БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИИ РОССИИ

Борьба за создание географии России была борьбой за создание русской географии вообще.

В те времена не было географии в современном смысле слова с ее синтетическим характером, обобщающим жизнь страны в целом — ее природу, экономику и культуру.

Имевшиеся работы носили узко практический, чисто справочный характер. Сводных работ о всей стране не было, за исключением «Книги Большого чертежа», составленной еще в XVI веке и содержавшей преимущественно данные о путях сообщения и имевшей характер «дорожника».

Между тем новый этап в развитии России, последовавший за Петровскими реформами, настойчиво требовал более высокой культуры управления во всех областях народной жизни — административной, хозяйственной и т. д. и нельзя было уже обойтись без углубленного знания страны и особенностей ее отдельных местностей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев"

Книги похожие на "Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Иофа - Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев"

Отзывы читателей о книге "Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев", комментарии и мнения людей о произведении.