Сергей Максимов - Легенды и мифы России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

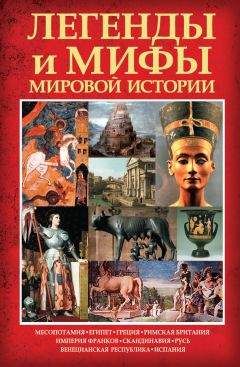

Описание книги "Легенды и мифы России"

Описание и краткое содержание "Легенды и мифы России" читать бесплатно онлайн.

Книга из серии «Древний мир» в популярной форме знакомит нас с мифологическими персонажами России (леший, домовой, водяной, банник и т. д.), которые современный человек обычно воспринимает как установившийся культурный штамп. С этими таинственными существами, а также деревенскими колдунами и ведьмами связаны многие русские легенды, поверья, приметы, обряды и обычаи. В адаптированной форме в книге представлен серьезный этнографический материал, дополняющий школьный курс по истории и литературе (5-6 классы).

В оформлении книги использованы работы предоставленые Ю. Лазаревым. Фотографии на обложку предоставлены И. Ганчуриной.

Другая сказка менее известна, но не менее замечательна. Волга оказывается любимою дочерью слепого отца и сестрою Сожи и Днепра. Отец задумал их выделить и объявил о том только обеим дочерям (Сожи и Волге), а от непокорного сына Днепра скрыл о своем намерении. Днепр, однако, подслушал, как обещал отец наградить Волгу красивыми городами, Сожи подарить лучшие места, а Днепру уделить мхи и болота. Первою проснулась Волга, прибежала к отцу со словами: «Батюшка, пора уходить». Слепой отец велел ей подойти поближе, ощупал ее и, убедившись, что она действительно Волга, так как тело у нее, как вообще у всех счастливых, обросло волосами, благословил ее идти красивыми местами, селениями и городами. Загремела Волга и ушла. Проснулся Днепр и, увидев, что Сожь еще спит и решившись обмануть отца, обвернул руки паклей, так как тело у него было гладкое, и, подражая голосу сестры, сказался отцу Сожью. Слепой ощупал и поверил. Днепр бросился бежать, сколько набралось у него сил, разрывал горы, изгибался коленами — спешил, чтобы сестра тем временем не успела проснуться. Проснулась Сожь: бежит к отцу, сказывается своим именем, но старику пришлось награждать ее лишь теми местами, которые остались у него в запасе, т. е. мхами и болотами.

Этот же Днепр в олонецких былинах является в виде женщины, под именем «Непры Королевичны». На этот раз она вступает в богатырский спор на пиру князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась побежденной. Дон убил ее каленой стрелой, и сам, в отчаянии, пал на ножище-кинжалище. Вот от этой-то крови и потекла «Непра-река»: «во глубину двадцати сажен, в ширину река сорока сажен».

Олицетворение реки на этих примерах, однако, не остановилось, в народной памяти сохраняются такие же рассказы относительно рек: Десны, Западной Двины, Шачи и Красивой Мечи. И хотя время уже успело стереть краски с этих мифических сказаний, тем не менее, русский народ продолжает проявлять на время скрытые, но вечно живые верования.

Относительно прочих больших водоемов, каковы озера, дело обстоит несколько иначе. Одновременно с расширением новгородской колонизации по русскому лесному северу озерам суждено было занять одно из видных мест как в истории самого заселения, так, в особенности, в истории распространения христианства. Начиная с первых опытов основания монастырей на озерных островах в окрестностях самого Новгорода (Кириллова на р. Волхове и Липенского на острове озера Ильмень, в середине XIH в.), — большие и малые озера, которыми изобилует весь северо-запад новгородской области, служили приманкою для людей, искавших пустынного жития. Острова на них, дикие и пустынные, представляли многие удобства как для созерцательной жизни, так и для благочестивых подвигов тех отшельников, которые искали полного уединения. Во всей громадной стране, известной под именем Озерной области, немного найдется таких больших и малых озер, на островах которых не было бы основано обителей, лишь бы только представлялась возможность устроиться на них малым хозяйством. На самом большом из озер всего света, притом наиболее негостеприимном, — Ладожском, на пустынной скале, в начале XIV столетия, стоял монастырь Валаамский, давший происхождение трем другим монастырям на том же озере: Коневскому, Свирскому на р. Свири, и на дальних островах Белого моря — Соловецкому. Тем же путем взаимного влияния и братской связи возникли, в течение того же столетия, но еще в большем числе, монастыри на островах другого обширного озера — Онежского (числом до шести). Последовательно, заметим, на островах озер Черемецкого, Кубенского, Белоозера и на берегах всех прочих озер явились отшельники, трудами рук своих прочищавшие дремучие леса, ставившие малые деревянные церкви и подле них утлые кельи, выраставшие потом в многолюдные обители. Из последних многие приобрели огромное значение и влияние. В народной жизни они имеют глубокий исторический смысл как образцы прочных хозяйств и пособников в заселении громадных стран, до тех пор неизвестных и совершенно диких.

Озера здесь стали заветными местами для молитвенных посещений богомольного люда. Святыми эти озера не были названы, хотя они и были таковыми в истинном смысле этого великого слова. Однако, за некоторыми из них оставлены кое-какие исключительные преимущества, вроде сохранения на поверхности воды следов того праведника, который к месту водворения проходил как посуху, отчего сохранилась как бы тропа, в виде струи, выделяющейся особым цветом. Не стесненная в старых формах олицетворения природы, народная фантазия и в применении к христианским порядкам не знает ни границ, ни удержу. Так, по народным представлениям, в светлый день Христова Воскресения «играет солнце», в полночь, предшествующую дню Крещения Господня, колышется вода в реках и озерах, трепетно разделяя праздничную радость всех слепо верующих, и проч.

Святыми названы народом другие небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих озер благочестивым верующим людям слышатся звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и куполы затонувших храмов. Таковы из наиболее известных и выдающихся: в северо-западной Руси — озеро Свитязь близ гродненского Новгорода (Новгрудка), воспетое Мицкевичем, и Светлоярое в Керженских заволжских лесах, близ губ. Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи народа, верующего, что в светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во времена нашествия Батыя город Большой Китеж.

При погружении св. и животворящего креста в воду, из нее, силою и наитием св. Духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому вода становится безукоризненно чистою и непременно святою, т. е. снабженною благодатью врачевания не только недугов телесных, но и душевных. «Богоявленской воде», в этом отношении, всюду придается первенствующее значение, и она, как святыня наивысшего разряда, вместе с благовещенскою просфорою и четверговою свечою, поставляется на самое главное место в жилищах, в передний правый угол к иконам. Освященная по особому чину в навечерие Крещения Господня, эта святая вода перед прочею, освящаемою в иное время, — имеет то преимущество, что на случай смерти, при полной невозможности приобщиться св. Тайн, она может заменить их и, во всяком случае, умиротворить беспокоящуюся совесть умирающего и близких его. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду не иначе, как натощак. При этом существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до новой, никогда не портится (не затхнет и не мутится), а если и случится что-нибудь подобное, то это объясняется прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно так же повсюду сохраняется суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чанах воды заключается наиболее благодатной силы, устраняющей недуги и врачующей болезни. Поэтому всякий спешит зачерпнуть воды прежде других, вследствие чего нарушается церковное благочиние криками и перебранкой, невообразимой суетней и толкотней, как на любом базаре.

Что касается неосвященной воды, то и к ней наш народ относится с большим почтением: вода, находящаяся в реках и озерах, имеющих истоки, безразлично почитается чистою, и при том в такой степени, что исключительно ей одной поручается, например, охранение тех св. икон, которые, за ветхостью, приходят в негодность и теряют изображение ликов. Такие иконы благочестивая ревность не дозволяет предавать огню, а обязывает «пускать на воду», не иначе как с краткою молитвою, оправдывающею вынужденный прием. Охрана чистоты воды доведена в некоторых местах до таких крайностей, что никто из верующих не решится плевать в воду, а тем более производить в ней испражнения и т. п. Стихийная природная чистота воды, сделавшая ее единственным, верным и легким, очистительным средством, потребовала, в самые глухие времена язычества, особого себе чествования, выразившегося в торжественном празднике Купалы. Как предшественники этого главнейшего праздника, во многих местах еще сохраняются определенные дни, когда производится обязательное «обливание водой» — обычаи, в некоторых случаях успевшие пристроиться к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну из заутрень на неделе св. Пасхи (эти заутрени, как известно, совершаются, согласно уставу, «порану»). В некоторых местах, как, например, в г. Весьегонске (Тв. губ.) этот обычай превратился в самостоятельное празднество. Вечером, в день заговенья на Петровский пост, здесь разрешается всякого, проходящего по улице, обливать из окон водой вполне безнаказанно, и если осмотрительный и догадается ходить по середине улицы, то все-таки и здесь он подвергается опасности: из-за ближнего угла на него налетает кучка молодежи с ведрами, наполненными, на лучший случай, колодезной водой, а то и квасом, и даже квасной гущей. Крики, беготня и смех прекращаются только с закатом солнца. Ради тех же забав, но исключительно направленных молодыми ребятами против девушек, последних обливают водой (в Пошех. у.) на каждый второй день весенних и летних праздников, в первый день Петровского поста (Морш. у., Тамб. губ.), когда не спасают хозяев в избах даже запертые двери, в чистый понедельник и в день Преполовения. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер в тех случаях, когда он получает название «мокриды»: в этой форме он сохраняет явные осколки цельных языческих праздников, устраивавшихся в предупреждение бездождия и сопровождавшихся песнями и плясками на краях прудов и берегах рек.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Легенды и мифы России"

Книги похожие на "Легенды и мифы России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Максимов - Легенды и мифы России"

Отзывы читателей о книге "Легенды и мифы России", комментарии и мнения людей о произведении.