Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Описание и краткое содержание "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать бесплатно онлайн.

Портретная галерея культурных героев рубежа веков – повествование о поэтах, художниках, музыкантах, меценатах, философах, актерах, певцах и других представителях эпохи, которых можно назвать уникальными феноменами «Серебряного века». Сотканная из воспоминаний, заметок, критических отзывов, дневниковых замечаний, книга воссоздает облик и «живую жизнь» ярких и необычных людей, отделенных от нас веком непонимания и забвения. Вместе с тем это не энциклопедический справочник и не собрание мемуаров. «Культурные герои» предстают перед читателями персонажами увлекательного романа, наполненного истинным драматизмом, и через десятилетия остающимся неподдельным и захватывающим.

…Коршевская труппа была составлена по железному провинциальному закону амплуа: героиня, инженю-драматик, инженю-комик, гранд-кокет, герой, герой-любовник, простак и т. д. – в этом она не отличалась от тульской. Из спектакля в спектакль, из вечера в вечер актеры играли роли, точно предназначенные им по занимаемому амплуа. Кроме „закона амплуа“ существовали здесь и другие, тоже всем известные, незыблемые правила, а именно – знаменитые „коршевские пятницы“. Каждую пятницу – обязательно премьера! О том, как реально осуществлялась репетиционная подготовка спектаклей, позже мне рассказывала Н. А. Смирнова, жена Н. Е. Эфроса:

– В пятницу – премьера, и сразу же, в этот вечер, актерам раздавались роли следующей пьесы. Как на конвейере. В субботу утром – считка (проверка текста). В понедельник и вторник – репетиции: по полпьесы на сцене с тетрадками в руках. В среду – вся пьеса под суфлера, в четверг – генеральная, в пятницу – снова премьера!

Смирнова рассказывала, что актеры далеко не всегда успевали выучить роли, вся надежда возлагалась на суфлера. Суфлеры у Корша были великими мастерами своего дела и умели повести за собой актера. Они знали, где и как подать реплику, они понимали психологию актеров, приспосабливались к их характерам, уславливались с ними, какие места роли те должны знать наизусть и какие „пускать под суфлера“ или импровизировать» (П. Марков. Книга воспоминаний).

«Театр Корша был очень популярен у московской публики. В отчете о его десятилетней деятельности… мы с удивлением читали, что за этот срок театр Корша посетило более полутора миллионов зрителей, было поставлено свыше пятисот пьес. Он познакомил русскую публику с произведениями Сарду, Пальерона, А. Доде и других выдающихся иностранных драматургов, которых негде было бы посмотреть ни в каком другом театре. Но главная заслуга Ф. А. Корша – это введение утренних, общедоступных спектаклей из классического репертуара, на которые охотно стала стекаться молодежь и примеру которых стали подражать многие провинциальные театры в России» (М. Чехов. Вокруг Чехова).

КОРШ Федор Евгеньевич

Филолог, академик Петербургской академии наук (1900). Профессор классической филологии Московского и Новороссийского университетов. Преподавал античную словесность в Московском университете (с 1869) и персидскую филологию в Лазаревском институте восточных языков (с 1892). Как лингвист занимался типологическим сравнением языков, пользуясь сравнительно-историческим методом. Историко-литературные работы посвящены критическому анализу текстов классических авторов (Гесиода, Софокла, Еврипида, Горация, Овидия, Плавта и др.), восточнославянским литераторам (Пушкин, Гоголь, Шевченко и др.). Занимался также исследованиями античной, древнеиндийской, славянской, тюркской ритмики и стихосложения. Сочинения «Римская элегия и романтизм» (М., 1899), «Очерк персидского стихосложения» (М., 1901), «О русском народном стихосложении» (М., 1901), «Введение в науку о славянском стихосложении» (М., 1907), «Древнейший народный стих турецких племен» (СПб., 1909). Двоюродный брат Ф. А. Корша.

«Корш был поистине гениальным языковедом. На всех языках он говорил как на родном, включая сюда и всевозможные наречия мелких племен. Ключевский говаривал, что Корш был главным секретарем при вавилонском столпотворении. Его филологические комбинации были блестящи; в них ярко сверкала творческая мысль. Он обладал колоссальной памятью; знал наизусть стихи всех мировых поэтов; о классической литературе уже и говорить нечего. И при всем непрерывном кипении своей творческой мысли он печатал очень мало. Его литературное наследие и в отдаленной степени не соответствует тому богатству идей, которое он с расточительностью гения разбрасывал направо и налево в устных сообщениях. Наружность его была безобразна. Маленький, сухопарый, с подобием каких-то перьев вместо волос на голове, подслеповатый, с большим (и, как говорили, приставным) носом, он мог бы производить отталкивающее впечатление. Но это безобразие скрашивалось отпечатком его искрометного ума. Он был великим победителем женских сердец. Даже под старость у этого сатирообразного Дон Жуана не переводились романтические приключения. В связи с одной из этих любовных историй он даже временно покинул Московский университет и перевелся на кафедру в Одессу» (А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий).

«В начале века образовалась Московская диалектологическая комиссия, ее председателем был Ф. Е. Корш, ученым секретарем и заместителем председателя – Д. Н. [Ушаков. – Сост.] (после смерти Корша в 1915 году председателем стал Д. Н.).

Когда Ушаков приходил к Коршу подписывать протоколы и прочие „бумажки“, Корш „входил в ритм“ и, подписывая, почти приплясывал. „Наконец я понял, – говорил мне Д. Н., – что он приплясывает это на мотив „Камаринского“; он пританцовывал свою подпись „А-ка-де-мик пред-се-да-тель Федор Корш“» (А. Реформатский. Дмитрий Николаевич Ушаков).

КОСОРОТОВ Александр Иванович

Драматург, прозаик, публицист. Сотрудник журналов «Новое время», «Театр и искусство». Пьесы «Княжна Зоренька (Зеркало)» (1903), «Весенний поток» (1905), «Божий цветник» (1905), «Коринфское чудо» (1906), «Мечта любви» (1912) и др. Покончил с собой.

«На столбцах того же „Нового времени“ вел упорный поход против „Мира Искусства“ некто Косоротов. Любопытная судьба этого человека не лишена трагизма. Косоротов появился в северной столице как раз в зиму 1898–1899 гг. откуда-то с юга (кажется, из Ростова-на-Дону), где он был учителем. Появился без определенных целей и, казалось, без всяких данных для особого успеха. Но тут, как это иногда случается, слепая от века Фортуна внезапно стала осыпать пришельца своими дарами. Попав как-то (чуть ли не через Розанова, у которого он часто бывал) в сотрудники „Нового времени“, Косоротов явился там, непредвиденно для самого себя, художественным критиком. Совершенно невинный в вопросах искусства, с провинциальной наивностью и апломбом невежды, он стал последовательно „разносить“ и выставки „Мира Искусства“, и журнал. Только „Новое время“ могло печатать эту самоуверенную ерунду, автор которой, впрочем, скромно подписывался „Сторонний“. Газете он так пришелся по вкусу, что скоро стал и ее воскресным фельетонистом, сделав, таким образом, в самый краткий срок блестящую и столь же неожиданную карьеру столичного журналиста. Для „Мира Искусства“ это был как Ганнибал для Рима, самый опасный противник: цилиндром тут нельзя было аргументировать [cм. ст. Буренин. – Сост.], а спорить „как следует“ с развязной обывательщиной Стороннего не было почти никакой возможности: „пули и гарпун входили в тело осьминога как в кисель» (как говорится где-то у Жюля Верна). К счастью, судьба продолжала покровительствовать своему избраннику, и весной 1899 г. Косоротов оказался уже парижским корреспондентом „Нового времени“, вряд ли зная даже толком французский язык. Художественная критика Стороннего поневоле оборвалась, и „Мир Искусства“ вздохнул свободнее…

Но интересна дальнейшая судьба Косоротова. Не догадавшись вовремя бросить в море или хоть в Сену Поликратов перстень, он скоро испытал на себе все коварство той же Фортуны. За что-то газета на него рассердилась, и он так же внезапно увял, как раньше расцвел. Вернувшись в Россию, он тщетно стучался в замкнувшиеся двери „Нового времени“… К счастью для него, в это время в суворинской газете произошла внутренняя катастрофа: один из сыновей старика А. С. Суворина, Алексей Алексеевич, любимец отца и главный редактор „Нового времени“, поднял восстание Люцифера и, отложившись от родителя и всех дел его, основал свою собственную, сперва славянофильскую, но скоро ставшую благоразумно-радикальной газету „Русь“, куда попал и Косоротов, снова в роли художественного критика. Однако пережитая встряска, а главное – знакомство с заграницей пошли ему на пользу, и он стал совсем другим – более тусклым и малоинтересным, но вполне порядочным. „Мир Искусства“ он теперь уже почтительно хвалил… Судьба еще раз побаловала Косоротова, послав шумный успех его поверхностной, хотя не без ловкости сделанной пьесе „Весенний поток“, написанной под сильным воздействием розановских сексуальных идей. Но и театральные успехи оборвались, а там подоспела болезнь (горловая чахотка) и с ней нужда – и былой счастливец кончил самоубийством, повесившись на оконном шнуре…» (П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890–1902).

К. Р

Вел. князь, поэт и музыкант, переводчик, драматург, художник. Публикации в журналах «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русская старина», «Наша старина», «Север», «Русское обозрение», «Нива» и др. Стихотворные сборники «Стихотворения К. Р.» (СПб., 1886), «Новые стихотворения К. Р. 1886–1888» (СПб., 1889), «Третий сборник стихотворений К. Р. 1889–1899» (СПб., 1900), «Стихотворения 1900–1910» (СПб., 1911), «В строю. Стихотворения» (Пг., 1915). Сборник статей «Критические отзывы. Литературно-критические статьи о русской поэзии за 1905–1913» (Пг., 1915). Пьеса «Царь Иудейский» (СПб., 1914).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

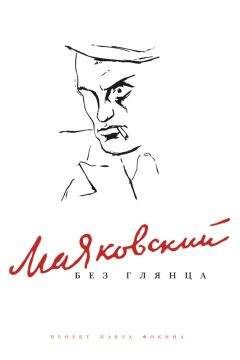

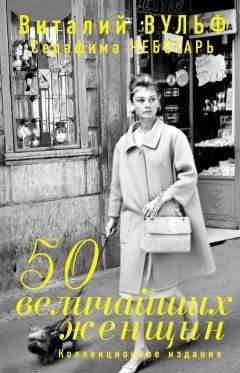

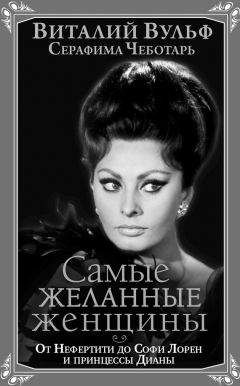

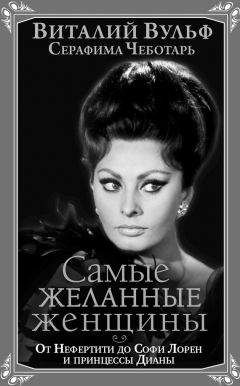

Похожие книги на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Книги похожие на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Отзывы читателей о книге "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.", комментарии и мнения людей о произведении.