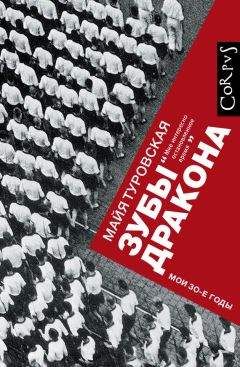

Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Зубы дракона. Мои 30-е годы"

Описание и краткое содержание "Зубы дракона. Мои 30-е годы" читать бесплатно онлайн.

Эта книга посвящена 30-м годам, десятилетию, которое смело можно назвать «проклятым», потому что оно ознаменовалось широким тоталитарным экспериментом, десятилетию, которое окрашивалось историками то в беспросветно красный цвет, то в непроглядно черный. Справедливо и то, и другое: индустриализация совершалась как усилиями «марша энтузиастов», так и рабским трудом бесчисленных зэков. М. Туровская включила в книгу ряд эссе, написанных в разное время и по разным поводам, поставив себе задачу вернуть эпохе хотя бы часть ее реальной многосложности, пестроты и случайности. Это попытка описать 30-е с дистанции истории, но и по личному опыту.

Театр 30-х имел преданного зрителя, готового стоять за билетами ночами, ютиться на галерке, смотреть спектакли по многу раз. Зрители «выбирали» не столько театры, сколько спектакли.

Отелло – А. Остужев (Малый театр).

Унификация? Но один только Шекспир давал широкий диапазон жанров и стилей.

Вахтанговцы в комедии «Много шума из ничего» (1936; режиссер И. Рапопорт, художник В. Рындин) с «турандотовским энтузиазмом», по слову Б. Алперса, вышутили все и вся – бедных влюбленных, сиятельного герцога, коварного злодея, даже место действия – Мессину, сделав «исторический фон» почти игрушечным и найдя своего Шекспира в великолепном brio дуэта ренессансных «интеллектуалов» – капризной Беатриче (Ц. Мансурова) и фанфаронистого Бенедикта (Р. Симонов).

Зато А. Попов в Театре Красной Армии в «Укрощении строптивой» (1938) достиг наконец «бури страстей», не побоявшись плебейской брутальности дуэта Катарины (Л. Добржанская) и Петруччио (В. Пестовский). Скачущие бутафорские кони Н. Шифрина, вынесенные для их пикировок на необъятную авансцену квазиампирной постройки К. Алабяна, придавали представлению воистину площадной масштаб.

Унификация? Но в 1935 году – в год первой научно-творческой конференции по Шекспиру – увидели свет два спектакля, оба, кстати, поставленные Сергеем Радловым, но обозначившие две крайние точки отхода от «официального» Шекспира, «титана Возрождения»: «Отелло» в Малом и «Король Лир» в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ).

От «Отелло» в Малом никто, кажется, ничего не ждал. Постановка «не отличалась оригинальностью. Она была выдержана в пышном оперном стиле». На роль венецианского мавра было четыре претендента, последний из них, А. Остужев, «талантливый, но несколько поверхностный мастер старого романтического стиля», по словам того же Алперса[51]. К концу репетиций выяснилось, что спектакль надо ставить «на Остужева», шестидесятилетнего, почти глухого. Случилось чудо: старый романтический стиль старого Малого театра воскрес во всем своем великолепии: такого виолончельного голоса, такого музыкального чтения стиха мы не слыхивали. Но главное было даже не в этом: не ревность, а доверие, по слову Пушкина, двигало трагедию. Весь этический мир Отелло был сотрясен возможностью предательства и лжи: «Он убивает Дездемону для того, чтобы восстановить нарушенную справедливость»[52]. Этой этической сотрясенности трагедии резонировал зал.

А. Тышлер. Эскиз декораций к «Королю Лиру» У. Шекспира (ГОСЕТ).

Не удивительно ли, что самый интеллектуальный, чтобы не сказать философский, Шекспир был сыгран на языке еврейских местечек – идиш, и не было театрала, который пропустил бы его. История постановки «Короля Лира» тоже была извилиста (среди кандидатов в режиссеры побывал даже немецкий эмигрант Эрвин Пискатор).

Советская сцена 30-х не знала другого спектакля, столь пронзительно, еретически нового. Традиция была содрана, и в старой трагедии, как нерв в больном зубе, обнажилась голая, корчащаяся в муках познания, страдающая и безжалостная человеческая мысль.

Шут – В. Зускин, Лир – С. Михоэлс (ГОСЕТ).

Можно цитировать слова С. Михоэлса, создателя роли Лира, о «банкротстве его прежней идеологии»[53] – слова не выразят жеста отказа от всего ритуально-королевского, вплоть до почтенной бороды. Король Лир, вообразивший свое Эго единственной мерой вещей, выворачивал себя наизнанку, чтобы вернуться к тем ценностям – человечности и любви, – которые сначала и сполна были даны его шуту (В. Зускин). Сказочная и суровая деревянная постройка А. Тышлера напоминала столько же о замке, сколько о шекспировском «Глобусе» и бродячих комедиантах – опальным художникам театр давал еще и материальное прибежище.

Если мир Отелло был сотрясен в своих этических основах, то мир Лира – в мировоззренческих. «Шекспировский» сезон 1934–1936 годов кончался в жизни, увы, так же по-шекспировски – грозной дискуссией о формализме.

Сцена из спектакля «Анна Каренина» Л. Н. Толстого (МХАТ).

Если классика давала театру возможность ускользнуть за пределы догматического соцреализма, художнику – не потерять себя (не говоря, просто выжить), то такую же роль играл и сам театр для зрителя.

Напомню, что в России, где испокон веку не было привычки к жизни общественной, где искусству вменялась роль и политики, и философии, и прессы, театр был то кафедрой, по слову Гоголя, то полигоном утопии для авангарда; а для нас в 30-е он стал еще и эстетическим убежищем.

Разумеется, Шекспир – лишь один из примеров, и, говоря о нашей теме, нельзя обойти казус МХАТа. Театр Мейерхольда был закрыт, Художественный объявлен всеобщим эталоном – и это тоже способ колонизации культуры системой.

«Враги» М. Горького, блистательно поставленные Вл. Немировичем-Данченко (1935) с уникальным актерским ансамблем, и им же поставленная «Анна Каренина» (1937), удостоенная специального сообщения ТАСС, были официальным лицом театра, фасадом империи. Эти спектакли и отправили на Парижскую выставку представлять советское искусство. Но старые спектакли были для новых поколений окном, распахнутым в прошлое культуры, а «Дни Турбиных» (единственная, кстати, советская пьеса, перекочевавшая из 20-х в 30-е) – и вообще были «культовыми».

Все же лучшим спектаклем 30-х стали «Три сестры» (1940). Секрет его кантиленности, его томительно-прекрасной стройности и полноты долго не давался исследователям, прячась за невнятными указаниями Немировича-Данченко на «тоску по лучшей жизни», пока из отдаления времени не стало очевидно, что тоска эта относится не к будущему, а к прошлому, к самому несбыточному – к молодости МХТа, его встрече с Чеховым. В «Трех сестрах» Немирович-Данченко воссоздал идеальный образ «чеховского спектакля», просветленного временем, и, может быть, по острой догадке А. Смелянского, это был еще и реквием по недавно ушедшему из жизни Станиславскому. Это был акт личного бунта ставшего мэтром и взысканного милостями маститого режиссера против оккупации искусства.

Оглядываясь назад, не устану повторять, что культурный пласт 30-х был еще многослоен, а в ночных очередях, на галерках складывалась та неформализованная общность, которая станет резервом «оттепели».

Веньямин Зускин и его «дело»

Печальный финал этой истории – то есть собственно «дело» Зускина – относится к другому, уже послевоенному времени, когда рецидивы бытового антисемитизма вышли на уровень государственной политики. Но я включаю ее в книгу, потому что человек, о котором пойдет речь, был типичным «продуктом», как тогда говорили, 20-х и особенно 30-х годов в их оптимистической версии. Советским человеком. Само же «дело» по своей беспочвенности отличалось от миллионов «дел» эпохи Большого террора главным образом национальной доминантой…

Веньямин Львович Зускин родился в 1899 году на балтийской окраине Российской империи, в Паневежисе, в семье портного и был расстрелян по приговору советского Верховного суда 12 августа 1952 года как еврейский националист, кем он сроду не был. Он был актером Государственного еврейского театра, куда пришел в юности, в 1921 году, и где прослужил до дня своего ареста, незадолго до того ставши руководителем театра, чего он не хотел и чем быть не мог.

Он был Актером. Вот, пожалуй, и все, что нужно о нем сказать, несмотря на длинный список поощрительных документов, изъятых из дому при обыске: билет депутата райсовета, аттестат доцента по кафедре актерского мастерства, грамоты Народного артиста РСФСР и Заслуженного артиста Узбекской ССР (не считая всяких других «почетных грамот»), удостоверение лауреата Сталинской премии, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», даже орден Трудового Красного Знамени. Разумеется, депутатом, делегатом, «общественником», как тогда говорили, он был никаким. Но так полагалось, и Страна Советов не забывала жаловать его положенными обязанностями, как и наградами. Она вообще высоко ценила исполнительское мастерство, любила актеров. А актером Зускин был милостию Божией.

Зускин пришел в Еврейский театр в счастливое для него время. Руководителем театра был ученик Макса Рейнхардта Алексей Грановский. Художниками – Шагал, Рабинович, Альтман, Фальк, целое созвездие первоклассных имен; авторами – лучшие еврейские писатели и поэты. Театр играл на «кухарском» языке черты оседлости – идиш. «Местечко» было предметом его безжалостной насмешки и тайной нежности. Ностальгия, как мы теперь хорошо знаем, вовсе не всегда есть функция счастливого прошлого. «Ласковый гротеск» – так назовет уникальный стиль театра Абрам Эфрос.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Зубы дракона. Мои 30-е годы"

Книги похожие на "Зубы дракона. Мои 30-е годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Майя Туровская - Зубы дракона. Мои 30-е годы"

Отзывы читателей о книге "Зубы дракона. Мои 30-е годы", комментарии и мнения людей о произведении.