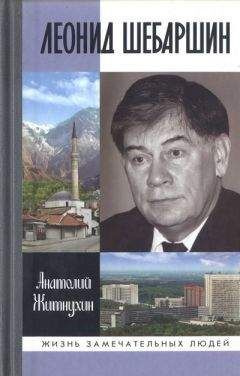

Анатолий Житнухин - Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки"

Описание и краткое содержание "Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки" читать бесплатно онлайн.

Герой книги — профессиональный разведчик, прошедший путь от оперативного работника наших зарубежных резидентур до руководителя Первого главного управления КГБ СССР. Ему выпала участь возглавить советскую внешнюю разведку в период, когда рушились устои Советского Союза, к чему приложили руку и западные спецслужбы, и их пособники внутри страны, сумевшие создать «пятую колонну» при прямом попустительстве высшего руководства государства. Годы нелёгких испытаний для Л. В. Шебаршина — патриота-государственника, человека исключительно образованного и интеллигентного — обернулись временем мучительных переживаний за судьбу России и размышлений о путях преодоления тяжёлого кризиса, в который она была ввергнута. Отягощала его состояние и болезнь, предопределившая трагический исход жизни.

Автор приводит новые факты и сведения, касающиеся политических событий, в которых довелось участвовать герою книги.

Рецензент доктор исторических наук, генерал-лейтенант H. С. Леонов

Издательство выражает признательность Российской национальной службе экономической безопасности за содействие в подготовке настоящего издания.

знак информативной продукции 16 +

По тому, как часто и увлечённо Шебаршин вспоминал время учёбы в школе, нетрудно сделать вывод: он не ошибся в выборе новой профессии. Она сразу пришлась ему по душе, полностью соответствовала его характеру и складу ума. Как говорят в таких случаях, человек нашёл себя.

Как он часто потом отмечал в воспоминаниях, учёба захватывала. «Невероятно интересными показались специальные дисциплины, то есть обучение основам и приёмам разведывательного ремесла… Фотография во всех её специальных вариантах, изготовление микроточек, тайнопись, средства связи, средства негласного съёма информации, основы приобретения источников и работы с ними, методика ведения наружного наблюдения и приёмы его выявления — всё это было ново и чрезвычайно увлекательно.

Венцом всего были практические занятия в городе, продолжавшиеся несколько дней. Надо было провести ряд операций по связи с агентом, включая личную встречу. Сложнейшая задача заключалась в том, чтобы убедиться, нет ли за тобой слежки („выявить наружное наблюдение“), чтобы не позволить контрразведке зафиксировать проведение операции и, упаси боже, не вывести её на источник».

С особой гордостью Шебаршин рассказывал, как во время практических занятий ему удалось придумать схему проведения тайниковой операции с использованием очень простого в изготовлении и применении контейнера. Эта операция была отмечена премией. После этого, по его собственным словам, он почувствовал себя профессионалом. Идея была настолько удачной, что в дальнейшем применялась на практике и полностью себя оправдала.

Конечно, не всё, чему учили, пригодилось позднее Шебаршину и его товарищам в практической работе. Как считал Леонид Владимирович, явно был устаревшим и не оправдывал себя экстенсивный метод обучения по принципу «обо всём понемногу» — при подготовке офицеров разведки следовало бы больше уделять внимания индивидуальной работе, развитию навыков самостоятельного мышления и принятия решений. Ведь разведчик в поле одинок, во всех ситуациях он должен рассчитывать только на себя.

Однако, по мнению Шебаршина, при всех имевшихся недостатках старая школа воспитывала неоценимое чувство принадлежности к единственному в своём роде товариществу. В полной мере значение этого единения он оценил, находясь на оперативной работе.

ПАКИСТАН-2

Незаметно пролетело время учёбы, настала пора практического применения полученных знаний. В декабре 1964 года Леонид Владимирович отправляется во вторую свою заграничную командировку.

Снова он погружается в знакомую и завораживающую атмосферу восточной жизни.

И снова — Пакистан! И конечно же — Карачи, огромный город[4], раскинувшийся под палящим солнцем на раскалённом каменистом побережье Аравийского моря.

Накануне командировки в его семье произошло новое пополнение — родилась дочь Таня. Нельзя не упомянуть и ещё об одном важном событии: Шебаршины наконец получили отдельную квартиру. Располагалась она в Кузьминках, на первом этаже «хрущёвской» пятиэтажки, но по сравнению с прежним, коммунальным жильём в Марьиной Роще казалась настоящим дворцом: две комнаты, своя кухня и ванная с горячей и холодной водой!

Из этого рая семья в полном составе, теперь вчетвером, и отправилась в очередной служебный вояж.

Что же представлял собой тогда Пакистан и какие основные задачи решала в этой стране наша разведка?

Как мы уже отмечали, страна эта принадлежала к двум военно-политическим пактам — СЕНТО и СЕАТО, созданным в разгар холодной войны и враждебным Советскому Союзу. По свидетельству Шебаршина, американцы чувствовали себя здесь полными хозяевами: они вооружали пакистанскую армию, оказывали стране экономическую помощь, контролировали её спецслужбы.

Осложняла ситуацию и конфронтация Пакистана с Афганистаном и Индией, которые поддерживали с СССР дружественные отношения. Но именно в этот период, о чём мы уже говорили, президент Пакистана Айюб-хан, внешнеполитические шаги которого активно поддерживал Зульфикар Али Бхутто, пошёл на сближение с Советским Союзом.

Задачи нашей резидентуры, как формулировал их в своих воспоминаниях Шебаршин, заключались в том, чтобы следить за деятельностью американцев, англичан и их союзников в Пакистане (эта деятельность обоснованно рассматривалась как враждебная Советскому Союзу), получать информацию о СЕНТО и СЕАТО, не упускать из виду отношения Пакистана с Индией и Афганистаном и, разумеется, уделять самое серьёзное внимание китайцам и пакистано-китайским отношениям.

Цель основных усилий — ГП (главный противник), как на языке разведки именовались Соединённые Штаты. Содержание термина «ГП» иногда расширялось, но ядром его всегда были США.

Противостояние СССР и США на протяжении нескольких десятилетий, в том числе и в 1960-х годах, было не просто конфронтацией двух сверхдержав, не ладивших между собой. Эти две страны стояли во главе двух противоборствующих систем государственного устройства, бескомпромиссных идеологических концепций, двух образов жизни, различных нравственных и духовных ценностей. Жёсткий характер соперничества двух непримиримых лагерей — социалистического и капиталистического — определял тогда основные внешнеполитические процессы во всех уголках земного шара.

Здесь, пожалуй, стоит отметить, что для США и западных стран Россия во все времена, а не только в советскую эпоху, была главным геополитическим противником. И их враждебность по отношению к нашей стране связана не только с возникновением после Октябрьской социалистической революции первого в мире рабоче-крестьянского государства. Это можно подтвердить массой исторических примеров, но мы остановимся только на одном, из относительно позднего времени. Стоило только Николаю II в марте 1917 года отречься от престола (тогда ещё о захвате власти большевиками и речи не шло), как премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж заявил, что Россия отныне никогда не будет угрожать величию Британской империи, ибо отныне она больше не поднимется с колен.

В наши дни далеко не всем известно, что отнюдь не Советское государство было инициатором возведения так называемого «железного занавеса» между СССР и Западом — это всего лишь миф, который сочинили и взяли на вооружение те, кто раскачивал нашу страну и привёл её к распаду в начале 1990-х годов. Понятие «железный занавес» ввёл в оборот премьер-министр Франции Жорж Клемансо, который в 1919 году выступил с призывом к западным странам оградить им Советскую Россию, «чтобы коммунистическая ересь не распространилась по всем странам мира». Эти слова очень понравились руководителям других западных держав, которые не только повторяли их на все лады, но и восприняли как руководство к действию.

И это была отнюдь не кратковременная кампания. Не случайно советский писатель и журналист Лев Никулин опубликовал в 1930 году в «Литературной газете» статью под названием «Железный занавес», в которой есть такие слова: «Когда на сцене пожар, сцену отделяют от зрительного зала железным занавесом. С точки зрения буржуазии в Советской России двенадцать лет кряду длится пожар. Изо всех сил нажимая на рычаги, там стараются опустить железный занавес, чтобы огонь не перекинулся в партер… Буржуазия пытается опустить занавес между Западом и нами».

Полоса раздела, по которой проходил «железный занавес», стала и незримой линией фронта в холодной войне, развязанной вскоре после победы над фашистской Германией и её сателлитами. Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вновь оказались по разные стороны. Начало холодной войны берёт отсчёт от речи Уинстона Черчилля (на тот момент уже не занимавшего пост премьер-министра Великобритании) в Вестминстерском колледже в Фултоне (американский штат Миссури), произнесённой в марте 1946 года. В ней он выдвинул идею создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с мировым коммунизмом, предварив её заверениями в том, что он якобы чтит «доблестный русский народ» и своего «товарища военного времени маршала Сталина».

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент был опущен „железный занавес“, — сокрушался Черчилль, словно забыв, кто его опустил. — За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всём тоталитарного контроля». Опасность коммунизма, продолжил Черчилль, растёт везде, «за исключением Британского содружества и Соединённых Штатов, где коммунизм ещё в младенчестве».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки"

Книги похожие на "Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Житнухин - Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки"

Отзывы читателей о книге "Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки", комментарии и мнения людей о произведении.