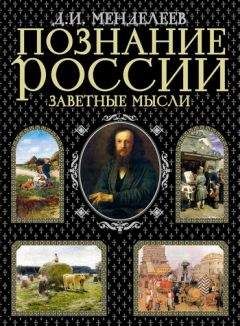

Дмитрий Менделеев - Заветные мысли

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заветные мысли"

Описание и краткое содержание "Заветные мысли" читать бесплатно онлайн.

Работа «Заветные мысли» закончена Д.И. Менделеевым в 1905 году. В ней он говорит о желательных путях развития России: в геополитической, экономической и научной областях. Многие из идей великого ученого приобрели особую актуальность в настоящее время.

Самобытность народного сознания о единстве, выражаемом государственностью, отлично согласуется не с тем нивелирующим космополитизмом, который стали проповедовать умственные еретики XIX в., ас тем необходимым, даже неизбежным, реальным сближением всех народов, о котором, кажется, все сказал, что думал, уже в первых главах своих «Заветных мыслей», и с тем идеалистическим единством, которое заставляет из белых, желтых, красных и черных людей делать один зоологический вид (Homo sapiens) и которое проще всего выражается единством разума или истины, совести и справедливости, не довольствующейся заветом любви к «ближним», а стремящейся распространить ее и на «дальних», до негров, китайцев и полинезийцев включительно. Центростремительная сила наша, однако, столь велика (ибо от нее мы и стали народом историческим), что брала не раз верх над сказочной центробежностью, которая видна даже в судьбе наших занятий Калифорнии, Аляски и Шпицбергена. Дошли мы первее всего до входа в свободные океаны на Белом море, но тут свободу хода сдерживают и до сих пор льды Северо-Полярного, или Ледовитого, океана37, куда текут воды громадного большинства наших рек. Двинулись затем вниз по матушке по Волге, да не нашли выходов из ямы Каспия38, хотя они и были когда-то и будут искусственно достигнуты в будущем, когда, наполнив свои рынки, наши товары пророют соединительные каналы между низовьями Волги и Дона, как уже проектировано довольно давно, но почти уже совершенно позабыто в настоящее время, и когда с запрудою Керченского пролива, как рассчитал мой покойный сын (см.: В. Д. Менделеев. Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива. Посмертное издание, 1899), углубится Азовское море, давая тем возможность глубоко сидящим морским торговым кораблям входить (без перегрузки) вглубь нашего богатого Юго-Востока, а военным нашим судам – безопаснейшие порты.

Настал за этим славный для нас и для всего мира XVIII век, когда мы твердо сели у морей Балтийского и Черного, оттеснив для того тевтонцев, шведов, татар и турок, но и тут оказались свои преграды в виде узких проливов, ведущих к свободным океана, принадлежащих соседям, а не нам, и длинных берегов, уже оживленных всеми благами жизни на грани свободных вод, омывающих всю Землю. И стало нам казаться да кажется иным и по сей день, что мирными трактатами, да дипломатическими сделками в связи с мирным давлением на владетелей Мраморного моря, да мерами, подобными переводу порта из Кронштадта в Либаву, можно обойтись во всем океанском нашем стремлении. Судьба Сан-Стефанского договора и следовавшего за ним Берлинского конгресса, а затем рассуждение о том, что за выходом из проливов встретим не друзей, а противников, нас желающих остановить во что бы то ни стало, убедили теперь, кажись, всех, что тут и впредь мало будет толку, хотя в идеале – при всеобщем вооружении – и стали мелькать лучи Гаагской мирной конференции, которой, на мой простецкий взгляд, недостает устройства международной полицейской власти, соблюдающей исполнение приговоров международного суда, как обычная полиция обеспечивает приговоры гражданских и уголовных судов. Пока мы по морям везем народу нужные хлеба да продукты лесов и нефти, недостающие у других, еще мирятся с этим, лишь бы мы сами жили впроголодь, освещались скудно и горели ежегодно на все барыши нашей внешней торговли. Но не об том нам говорила сказка, когда упоминала о «лукоморье», о «водах ясных» да о «витязях прекрасных». Не по нас темная канитель неясных соглашений, и наши глаза стали искать иного выхода; коль его нету здесь, поищем в другом месте.

Ведь Атлантический океан – куда мы с грехом пополам летом попадаем чрез Финский залив, Балтийское море и Немецкое море прямо к берегам Великобритании, очевидно, нам ныне не особо дружелюбной (хотя с ней-то нам лучше было бы столковаться для обоюдных выгод), или через Черное, Мраморное и Средиземное моря – едва превосходит Индийский океан, к которому для нас мыслим, и то с великим разве трудом, доступ только при помощи Персидского залива, опять запертого Ормузским проливом. Тихий, или Великий, океан больше суммы двух названных, т. е. в два раза превосходит Атлантический, потому что в первом около 165 млн кв. км (без заливов и морей Японского, Охотского, Берингова и т. п.), а во втором (без Средиземного, Черного и Балтийского морей) – лишь около 80 млн кв. км.39 Сибирские казаки дошли и доплыли до берегов Тихого океана немного разве после Магеллана, раньше Кука, и первые из европейцев укрепились на берегах этого величайшего океана, хотя и не доставили сколько-либо точных о нем сведений. Лишь долго потом благодаря Невельскому, Муравьеву и Игнатьеву подвинулись мы на тех берегах к югу, т. е. к Китаю и Японии. Но и тогда за кучей своих более близких, домашних дел мало кто у нас глядел в ту сторону, на те берега.

Внимание наше к ним обратилось только после того, как миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках. Туда отправил он и своего наследника, заложившего во Владивостоке концевую часть пути, а затем достроившего и всю его громадную длину.

Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на теплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идет о чем-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка. К этому надо прибавить указание на всем известный перелом хода всех дел в Японии и отчасти в Китае, на события японо-китайской войны, бывшей за 9 лет сему назад и конченной Симоносекским договором, подписанным Японией только по настоянию России и ее союзников (за этот-то договор теперь и хотят отомстить нам японцы), затем на большой интерес, обратившийся в 1900 году на международное «усмирение восстания Больших Кулаков», кончившееся тем, что европейцы получили новые льготы в империи богдыхана.

Но и всего этого еще недостаточно: указанные события приобретают свое правильное освещение только при сознании великого будущего на берегах Тихого океана, что выяснилось лишь в самом конце XIX века и связано с тем, что земной шар оказался уже вполне охваченным цивилизующим влиянием европейских народов, их промышленности, организации и просвещения, а на азиатских побережьях, до тех пор полусказочных, куда пришлось теперь устремить все взоры, живет ведь много больше людей, чем на берегах Средиземного, Черного и Балтийского морей и всего Атлантического океана. Там началась ярмарка новой мировой жизни, и впереди виден ее разгар. Недаром немецкий император пишет картину, указывающую на народы Дальнего Востока, недаром и чуткий мой покойный друг В. С. Соловьев стал проповедовать о возможности покорения Европы массами сынов желтой расы. Хотя мне и кажутся напрасными все страхи подобного рода, но о них мне следует говорить, чтобы выяснить сознательность того русского внимания, которое за последние годы обратилось к нашему Порт-Артуру, к Корее и Маньчжурии, чтобы стала понятной одна из причин особого подъема русского духа при желании Японии войной нас оттеснить от берегов Тихого океана.

Владивосток в первые годы после его основания. Гравюра XIX в.

Не надо молодому40 русскому народу ни картины немецкого императора, ни вдохновенных рассказов Соловьева, ни сознания противоположения белой расы с желтой (это, на мой взгляд, тщедушная попытка резонерства), ни всех этих видов на представляющее торгово-промышленное значение Великого океана, чтобы сплотиться с молодым пылом для защиты всяких попыток отнять у нас хоть пядь занятых там – на Тихом океане – берегов, потому что эти берега действительно свободны и первые дают нам тихий и великий путь к океану и Тихому и Великому, к осуществлению родной сказки, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к будущей истории, которая неизбежно станет совершаться на берегах и на водах Великого океана. Инстинкт молодежи тут сошелся с взвешенным суждением стариков. Оттуда и напряженность пыла, вызванного Японской войной.

Первая карта Камчатки

К двум указанным выше причинам особого подъема патриотического чувства, проявившегося при объявлении Японской войны, считаю совершенно необходимым прибавить еще две другие, также внешние, а именно нашу необходимость держаться в готовности войн и нашу особенность отношений к Японии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заветные мысли"

Книги похожие на "Заветные мысли" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Менделеев - Заветные мысли"

Отзывы читателей о книге "Заветные мысли", комментарии и мнения людей о произведении.