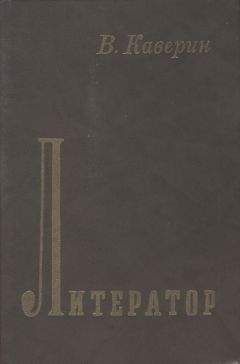

Вениамин Каверин - Литератор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литератор"

Описание и краткое содержание "Литератор" читать бесплатно онлайн.

В новой книге В. Каверин рассказывает о своих встречах с М. Горьким и другими известными писателями (В. Шкловским, Е. Шварцем, К. Симоновым, В. Быковым), с историками литературы (Б. Н. Эйхенбаумом, Ю. Г. Оксманом), с режиссерами (А. Я. Таировым, Вс. Мейерхольдом). Его дневники и переписка охватывают время от 20-х до 80-х годов, воспроизводя не только литературно-художественную атмосферу, но и отражая основные события жизни нашей страны. В книгу вошли статьи последних лет о современной прозе, размышления о роли литературы и месте писателя сегодня.

Время — строгий судья и того, что запомнилось, и того, что забыто. Оно неторопливо ставит рядом то, что вырезано талантливым резцом, с тем, что едва намечено и, казалось, не имеет никакого значения.

Эти размышления пришли мне в голову, когда, читая воспоминания Л. Гинзбург о Н. Заболоцком, я прочел адресованное ей мое собственное письмо — и прочел с изумлением. Оно напечатано в примечании на странице 146 в «Воспоминаниях о Заболоцком» (М., «Советский писатель», 1984).

«Дорогая Лидия Яковлевна

Сборник „Ванна Архимеда“, о котором Вы знаете (с участием обериутов), составляется. Есть данные, что он будет напечатан в „Издательстве писателей“. Отдел поэзии Вам известен (возможен и Тихонов). С отделом прозы — хуже. И именно по этому поводу мы решили побеспокоить Вас. Не можете ли Вы зайти к Олеше и рассказать ему о нашей затее? Было бы очень хорошо, если бы он отдал в сборник хотя бы маленькую вещь или даже отрывок из большой. Участвуют в этом отделе еще Добычин[142], Хлебников, я, Хармс и, предположительно, Тынянов. В отделе критики — лица, Вам отлично известные. Они (вместе с Вами) думают написать „Обозрение российской словесности за 1929 год“. Кроме того, будут участвовать Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов и В Б. Шкловский, к которому за этим делом просим Вас обратиться».

На первый взгляд, ничего особенного не было в этом письме. Между тем оно говорит о многом. В самом деле, у кого и когда возникла мысль объединить упомянутых писателей, не имеющих между собой ничего общего ни в теоретическом, ни в практическом отношениях? Опубликованную платформу обериутов не разделяли, не могли разделять ни так называемые формалисты (Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум), ни «Серапионовы братья» (Тихонов и я). Я уже упомянул, что в одном из своих писем к Шкловскому Тынянов провел отчетливую границу между двумя поколениями, защищая мой роман «Скандалист». Он считал, что «мы (т. е. формалисты. — В. К.) уже стали прошлым для молодых». Даже в воображении трудно было объединить Хлебникова и Добычина, а Олеша, которого решено было пригласить, стоял в стороне от любых литературных групп или группок, и уж он-то, во всяком случае, не имел ни малейшего отношения к будущей «Ванне Архимеда».

Что значит намерение написать «Обозрение российской словесности за 1929 год», — само название отдела носит подчеркнуто архаический характер? Очевидно, в 1929 году в истории советской литературы мелькнуло мгновение, когда стало возможным объединить писателей не только далеких, но враждующих или по меньшей мере более чем далеких друг от друга. И такая возможность, выпавшая из памяти, несомненно была — в противном случае я не обращался бы к Л. Я. Гинзбург с подобной просьбой. Более того, это была хотя и мелькнувшая, но вполне реальная возможность, иначе я не писал бы, что «есть данные предполагать, что сборник будет напечатан в „Издательстве писателей“», которое в ту пору (руководимое С. Алянским) находилось в полном расцвете. Против кого же было и с какой целью создавалось это объединение таких разных, таких далеких друг от друга писателей?

Из множества возможных предположений мне кажется наиболее вероятным только одно. Это было время, когда РАПП получил никем не узаконенную власть в литературе. Каждая страница дышала угрозой. Литература срезалась, как по дуге, внутри которой утверждалась другая, рапповская литература. Одни были заняты уничтожением мнимых врагов, другие превозношением друзей. Но вчерашний друг мгновенно превращался в ненавистного врага, если он переступал незримую границу, которая по временам стирается, а потом снова нарезается с новыми доказательствами ее необходимости. Альманах, объединивший писателей разных взглядов и разных поколений, по-видимому, должен был показать, что все профессиональные писатели — против РАППа. Он должен был защитить одних (и прежде всего — Маяковского, которого травили, потому что он высмеивал деятелей РАППа), поддержать других и доказать, что подлинная литература существует и будет существовать вне РАППа, который с тупым упорством пытался задержать естественное развитие этой литературы. Он должен был убедить тех, кто поддерживал РАПП сверху, что он не нужен, что, выдвигая бездарных писателей, он наносит непоправимый вред искусству, а тем, кто стремился поддерживать его снизу, показать, что их надежды напрасны, так славу нельзя подарить, и что «призыв ударников в литературу» — бессмысленная, вредная затея, подчас приводящая к трагедии.

Не помню, получил ли я ответ на мое письмо. Очевидно, вернувшись в Ленинград, Л. Я. Гинзбург рассказала мне, что попытка объединить писателей разных направлений против РАППа обречена на верную неудачу. Может быть, она поняла, что попытка эта провинциальна — это было время (в конце 20-х годов), когда в литературной политике Ленинград уже начал терять прежнее господствующее положение Может быть, она убедилась, что самые видные ленинградские писатели (Вс. Иванов, А. Н. Толстой, К. Федин) не случайно переехали или собирались переехать в Москву. Может быть, она слышала, что сам Маяковский был близок к своему поразившему ленинградцев решению — вступить в РАПП, и это действительно произошло очень скоро. Так или иначе само намерение объединить «попутчиков» в борьбе против РАППа заслуживает упоминания. Оно принадлежит истории литературы.

Л. Я. Гинзбург работает в нашем литературоведении с 1926 года. Самая талантливая из учеников Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума, она прошла в своем развитии сложный и плодотворный путь. Начав в 20—30-х годах с работ, посвященных Пушкину, Вяземскому, Бенедиктову, она написала книгу о Лермонтове (1940) и монографическое исследование о «Былом и думах» А. И. Герцена (1957). Для Л. Гинзбург характерно изучение творческого метода писателя в связи с эстетическими проблемами его времени. В последнее время появилось много значительных научных трудов Л. Гинзбург, открывающих новые перспективы в подходе к анализу литературных явлений и углублению их изучения. Это книги «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979), «О лирике» (1974).

Эти книги — итог многолетнего изучения русской и зарубежной литературы. Актуальность проблематики, широта обобщений, тонкость анализа делают их интересными и для профессиональных литераторов, и для всех занимающихся и интересующихся литературой. Постижение человека в художественном творчестве связано в них с его постижением в самой действительности. Теория внутреннего, имманентного развития литературы, характерная для ранних работ Л. Я. Гинзбург, постепенно меняется в ее творчестве. Для позднего периода характерна широкая панорама историко-литературного развития.

Из дневника

Создавая новую теорию литературы, Шкловский не мог унизиться до страха. Это звучит парадоксально, но тем не менее это было именно так. Я уже упоминал о том, что в Берлине он написал «Zoo, или Письма не о любви или Третья Элоиза», свою лучшую книгу. «Все, что было, прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь» — так в последнем, тридцатом, письме он впервые отказался от своей молодости. Но молодость не сдавалась. Еще года четыре до «Памятника одной научной ошибке» (1930) он оставался самим собой. Но только потому, что судьба, уродливо воплотившаяся в разных РАППах и ВАППах, еще не требовала радикальной перемены. Друзья, продолжавшие работать, не чувствуя необходимости в декларациях, по-прежнему любили его, хотя в его переписке с Тыняновым есть уже и разрывы и льдинки, и попытки самооправдания (Шкловский), и без промаха разящие стрелы (Тынянов). Последним всплеском опоязовской теории в Советском Союзе, точнее, казавшимся последним в течение нескольких десятилетий, была встреча Тынянова в Брно с Романом Якобсоном, когда возникла мысль о возрождении группы и предполагаемым председателем ее был назван Шкловский (1929).

Тынянов стал писать прозу, которая сразу поставила его в первый ряд советских писателей. У Шкловского не было этого выхода. В спектре его многостороннего острого дарования один цвет отсутствовал — он не мог представить себе непережитое как пережитое. Впрочем, может быть, представить мог, но передать это представление читателю — нет, потому что владел лишь однозначным, без оттенков, словом. У него была своя стилевая манера, и если даже не он, а Влас Дорошевич первым стал писать почти без придаточных предложений, одними главными (между которыми читателю представлялась полная возможность перекинуть мост), все же именно в прозе Шкловского эта манера утвердилась в полной мере и в разных жанрах. Но в ее основе было не поэтическое, не цветное, лишенное оттенков слово. Впрочем, выход был: кино. Тогда еще немое. И он стал работать в кино. Плохо было то, что для первых книг достаточно было биографии. «Революция и фронт», «Сентиментальное путешествие», «Письма не о любви» — все это была нетипичная биография в нетипичных обстоятельствах и говорила сама за себя. Она была прямым доказательством зрелости интеллигенции, вдохновленной энергией двадцатых годов. Но уже в середине двадцатых биография кончилась. Точнее сломалась. Однако и сломанная биография могла пригодиться. По крайней мере, до тех пор, пока о ней можно еще было говорить и писать. Так появилась «Третья фабрика» (1926) — трагическая книга, в которой Шкловский впервые попытался доказать, что он может обойтись без свободного искусства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литератор"

Книги похожие на "Литератор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вениамин Каверин - Литератор"

Отзывы читателей о книге "Литератор", комментарии и мнения людей о произведении.