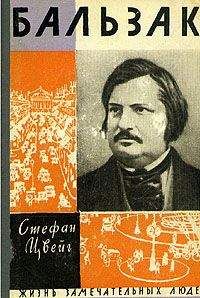

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Описание и краткое содержание "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать бесплатно онлайн.

«Вчерашний мир» – последняя книга Стефана Цвейга, исповедь-завещание знаменитого австрийского писателя, созданное в самый разгар Второй мировой войны в изгнании. Помимо широкой панорамы общественной и культурной жизни Европы первой половины ХХ века, читатель найдет в ней размышления автора о причинах и подоплеке грандиозной человеческой катастрофы, а также, несмотря ни на что, искреннюю надежду и веру в конечную победу разума, добра и гуманизма.

«Вчерашнему миру», названному Томасом Манном великой книгой, потребовались многие годы, прежде чем она достигла немецких читателей. Путь этой книги к русскому читателю оказался гораздо сложнее и занял в общей сложности пять десятилетий. В настоящем издании впервые на русском языке публикуется автобиография переводчика Геннадия Ефимовича Кагана «Вчерашний мир сегодня», увлекательная повесть о жизни, странным образом перекликающаяся с книгой Стефана Цвейга, над переводом которой Геннадий Ефимович работал не один год и еще больше времени пытался его опубликовать на территории СССР.

Это опьянение, это приятное головокружение отражались и на настроении. Каждое дерево казалось мне красивее, каждая гора выше, каждый пейзаж радовал сильнее, ибо в охваченной войной стране мирный благоухающий луг предстает омраченному взору как вопиющее предательство природы, каждый багряный закат напоминает о пролитой крови; здесь, в нормальном состоянии мира, благородная отрешенность природы вновь обрела свою естественность, и я любил Швейцарию, как никогда раньше. Всегда я с охотой ехал в эту небольшую, но замечательную и бесконечно многоликую страну. Никогда, однако, не осознавал я ее роли так сильно: швейцарская идея мирного сосуществования наций на общей территории, эта мудрейшая максима, благодаря взаимному уважению и осуществленной на деле демократии рождающая братство вопреки языковым и национальным различиям, – какой пример для нашей совершенно свихнувшейся Европы! В течение столетий обитель мира и свободы, терпимая по отношению к любым убеждениям при неукоснительном сохранении самобытности, – сколь важным для нашего мира оказалось существование этого единственного наднационального государства! По праву, думалось мне, эта страна благословенна красотой и одарена богатством. Нет, здесь ты не будешь чужим; свободный, независимый человек чувствовал себя в этот трагический для мира период здесь дома больше, чем в своем собственном отечестве. Часами бродил я по ночным улицам Цюриха и по берегу озера. Мирно светили огни. Люди здесь жили тихой, безбедной жизнью. Мне казалось, будто я вижу, что женщины за окнами в своих постелях не лежат без сна от дум о своих сыновьях; я не видел раненых, искалеченных, не видел молодых солдат, которых завтра-послезавтра должны погрузить в поезда, – здесь жизнь твоя казалась более осмысленной, в то время как в воюющей стране ты чувствовал смущение или даже вину за то, что еще цел и невредим.

Но самым главным для меня были не переговоры по поводу премьеры, не встречи со швейцарскими и зарубежными друзьями. Прежде всего я хотел увидеть Роллана, человека, о котором я знал, что это именно он сделал меня сильнее, зорче и решительнее, и я хотел поблагодарить его за то, что дала мне его поддержка, его дружба в дни жесточайшего душевного одиночества. Первым делом я должен был увидеть его, и я тотчас отправился в Женеву. По существу, мы, как «враги», оказались теперь в довольно сложной ситуации. Правительствам воюющих стран, разумеется, было совсем не по вкусу, что между гражданами происходит на нейтральной территории личное общение. Но, с другой стороны, это нигде не запрещалось никаким законом. Не имелось ни одной статьи, по которой за такое общение следовало бы наказание. Запрещено и приравнено к предательству было лишь деловое общение – «сделка с врагом», – и, чтобы нас не смогли заподозрить и в малейшем нарушении этого запрета, мы избегали даже того, чтобы угоститься сигаретой у друзей, ибо, без сомнения, находились под непрестанным наблюдением бесчисленных агентов. Чтобы избежать любого подозрения, будто мы чего-то опасаемся или у нас нечиста совесть, мы, друзья из разных стран, избрали простейший способ: ничего не скрывать. Мы писали друг другу не на условные адреса или poste restante[48], не пробирались друг к другу тайком по ночам, а вместе ходили по улицам и открыто сидели в кафе. Так, внизу, у портье в гостинице – сразу же по прибытии в Женеву, – я, записавшись полным именем, пожелал поговорить с господином Роменом Ролланом, чтобы и немецкой, и французской спецслужбам все упростить; они могли доложить, кто я и кого посетил; нам же, старым друзьям, разумеется, ни к чему было избегать друг друга из-за того, что мы по воле судьбы принадлежим к двум разным народам, находящимся в данный момент в состоянии войны. Мы не считали себя обязанными участвовать в абсурде потому, что сам мир вел себя абсурдно.

И вот я наконец в его комнате – она мне показалась почти такой же, как в Париже. Здесь, как и там, стояли стол, заваленный книгами, и кресло. Гора журналов лежала на письменном столе, письма и бумаги, это была та же самая скромная и в то же время связанная со всем миром рабочая келья отшельника, дух которой везде, где бы он ни оказался, определялся складом его натуры. В первое мгновение я не мог найти слов для приветствия, мы подали друг другу лишь руки – первая французская рука, которую после долгих лет мне довелось пожать; Роллан был первым французом, с которым я говорил за последние три года, – но за эти три года мы сблизились еще больше. Я говорил на чужом языке доверительнее и более открыто, чем с кем бы то ни было на родном дома. Я прекрасно понимал, что друг, стоявший передо мной, – величайший человек современности, что он – чистая совесть Европы. Только теперь я мог оценить, как много он сделал и делает своей самоотверженной борьбой за взаимопонимание. Работая днем и ночью, всегда один, без помощников, без секретаря, он следил за всеми выступлениями во всех странах, переписывался с несметным количеством людей, которые просили у него совета в делах совести, исписывал каждый день много страниц своего дневника; как ни в ком из современников, в нем жила ответственность свидетеля исторического момента, и он понимал ее как долг отчитаться об этом времени перед грядущим. (Где они сегодня, те бесчисленные рукописные тома дневников, которые когда-нибудь дадут полное представление обо всех нравственных и духовных коллизиях Первой мировой войны?) В то же время он публиковал статьи, каждая из которых вызывала тогда международные отклики, работал над романом «Клерамбо»[49] – это было самоотвержение, беззаветное, беспрестанное, жертвенное самоотречение всей жизни ради безмерной ответственности, которую он взял на себя: действовать во время этого припадка безумия человечества безупречно и по-человечески справедливо даже в самой мелочи. Он не оставлял без ответа ни одного письма, непрочитанной ни одну брошюру по проблемам современности; этот слабый, хрупкий человек, здоровью которого именно в ту пору грозила особая опасность, говоривший только тихо и постоянно превозмогавший кашель, человек, который не мог выйти без накинутого шарфа и которому приходилось останавливаться после каждого быстрого шага, нашел в себе столько силы, сколько потребовало от него то невероятное время. Ничто не могло поколебать его, никакая травля, никакое злопыхательство; бесстрашно и прозорливо вглядывался он во всемирное столпотворение. Здесь я встретил иной героизм – духовный, нравственный, словно памятник героизму в живом человеке; даже в моей книге о Роллане я сумел передать все это не в полной мере (ибо всегда трудно отдать должное живущим). Насколько я был тогда потрясен и, если так можно сказать, «очищен», когда увидел его в этой крохотной комнате, из которой исходило во все стороны света невидимое, придающее силы излучение; это чувство осталось во мне надолго, и я знаю: распрямляющая спину, ободряющая сила, которую в ту пору излучал Роллан, один или почти один противостоявший бессмысленной ненависти миллионов, принадлежит к тем неуловимым явлениям, которые не поддаются никакому измерению или учету. Лишь мы, свидетели того времени, знаем, что значила тогда его деятельность, его личность и его беспримерная стойкость. Он стал хранителем совести обезумевшей Европы.

В беседах того вечера и последующих дней меня глубоко трогала его тихая грусть, которая окрашивала каждое его слово, та же печаль, которая звучала у Рильке, когда он говорил о войне. Он был полон горечи от действий политиканов, людей, которым для удовлетворения своего национального тщеславия было все еще недостаточно жертв. Но вместе с тем всегда ощущалось сострадание к несметному числу тех, кто страдал и умирал за «идею», которая им самим была непонятна и на самом деле была просто бессмыслицей. Он был полон решимости независимо, авторитетом собственной личности служить делу, которому он поклонялся, – сплочению народов. Так же как он не требовал ни от кого следования своим идеям, он отказывался от любого обязательства. Он признавал право всех на нравственную свободу и сам подавал пример в меру своих сил, оставаясь свободным и верным своему убеждению даже наперекор целому миру.

В Женеве в первый же вечер я познакомился с небольшой группой французов и других иностранцев, которые объединились вокруг двух небольших независимых газет: «Ля фёй» и «Демэн», – П. Ж. Жувом, Рене, Франсом Мазерелем. Мы сблизились с таким воодушевлением, какое обычно присуще молодости. Но инстинктивно мы чувствовали, что стоим на пороге совсем иной жизни. Большинство наших старых связей из-за «патриотического» ослепления прежних товарищей распалось. Нужны были новые друзья, а поскольку мы находились на одном «фронте», в одном идейном стане против общего врага, то стихийно между нами возникло некое страстное содружество; буквально через день мы настолько доверяли друг другу, словно были знакомы годы, и, как водится на фронте, обращались друг к другу на братское «ты». Подвергаясь личной опасности, мы все – «we few, we happy few, we band of brothers»[50] – ощущали также беспрецедентную дерзость нашего совместного пребывания: мы знали, что в пяти часах пути отсюда каждый немец, который выследил француза, каждый француз, который выследил немца и заколол его ударом штыка или разорвал на куски ручной гранатой, получал за это награду; что миллионы и там и тут мечтали лишь о том, чтобы уничтожить друг друга и стереть с лица земли, что газеты писали о «противнике» лишь с пеной ненависти у рта, в то время как мы, крохотная горстка среди многих миллионов, не только мирно сидели за одним столом, но и ощущали самое неподдельное, осознанное братство. Мы знали, что тем самым противопоставляем себя всему официальному и приказному, мы знали, что, открыто заявляя о верности нашей дружбе, подвергали себя опасности, исходившей со стороны наших государств; но именно опасность нашего дерзновенного содружества приводила нас чуть ли не в восторг. Мы шли на риск и наслаждались ощущением этого риска, ибо сам он придавал нашему протесту особый смысл. Так, я (факт уникальный в этой войне) публично выступал вместе с П. Ж. Жувом в Цюрихе: он читал свои стихи по-французски, я – отрывки из моей драмы «Иеремия» по-немецки; но, именно открыв свои карты, мы показали, что были честны в этой смелой игре. Что об этом думали в наших консульствах и посольствах, нам было безразлично, даже если мы, подобно Кортесу, сжигали тем самым корабли для возвращения. Ибо до глубины души были проникнуты убеждением, что «предатели» не мы, а те, кто гуманистическое предназначение поэта готов в любую минуту предать. А как самоотверженно они жили, эти молодые французы и бельгийцы! И среди них Франс Мазерель, который своими гравюрами на наших глазах, запечатлевая на дереве ужасы войны, создал непреходящую художественную память о войне – эти незабываемые черно-белые листы, по силе и страсти не уступающие даже «Desastros de la guerra»[51] Гойи. День и ночь неустанно резал этот мужественный человек фигуры и сцены на немом дереве; узкая комната и кухня накопили горы этих деревянных дощечек, но каждое утро «Ля фёй» публиковала какое-нибудь новое из его обвинений в рисунке, и каждый рисунок возлагал вину не на тот или другой народ, а на нашего общего врага – войну. Как мы мечтали, чтобы их можно было сбрасывать с самолетов вместо бомб, как листовки, над городами и окопами, эти без слов, без знания языка понятные каждому, даже самому непонятливому, гневные, ужасающие, клеймящие позором разоблачения; они – я убежден в этом – сократили бы время этой войны. Но, к сожалению, они появлялись лишь в небольшой газетке «Ля фёй», которая почти не была известна за пределами Женевы. Все, что мы говорили и пытались предпринять, замыкалось в тесном швейцарском кружке и могло оказать влияние только тогда, когда уже было поздно. В душе мы не обольщались относительно наших возможностей в борьбе против механизмов генеральных штабов и политических ведомств, и если нас не преследовали, то, скорее всего, потому, что мы, подавленные, как наше слово, скованные, как наша инициатива, не могли быть опасны. Но именно то, что мы знали, как мы малочисленны, как одиноки, сплачивало нас теснее – плечо к плечу, сердце к сердцу. Никогда впоследствии, в зрелые годы, я не наслаждался дружбой с такой полнотой, как тогда в Женеве, и эта дружба выдержала испытание временем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Книги похожие на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Отзывы читателей о книге "Вчерашний мир. Воспоминания европейца", комментарии и мнения людей о произведении.