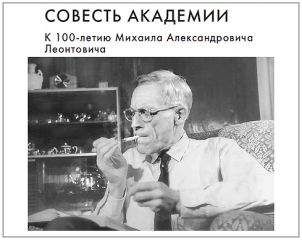

Спартак Беляев - Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича"

Описание и краткое содержание "Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича" читать бесплатно онлайн.

От редакции «Природы»:

Выдающийся физик-теоретик, создатель научных школ в радиофизике и физике плазмы, академик Леонтович (1903—1981) оставил о себе особенную память. Независимость, принципиальность, прирожденная интеллигентность — все чистейшей пробы — накладывались на эмоциональный и взрывной характер. Люди, знавшие Михаила Александровича, отмечают его уникальность, непохожесть на других. Ближайший ученик и последователь Леонтовича В.Д.Шафранов сказал о нем: «Человек с незамутненным мышлением». Может быть, это главная составляющая, которая позволила Леонтовичу стать тем, кем он был, — и в науке, и в повседневности.

Леонтовича называли совестью Академии. По сию пору бытуют красочные рассказы о том, как на выборах в Академию наук СССР он своей бескомпромиссной позицией создавал непреодолимый барьер для последователей Лысенко и околонаучных карьеристов. Притягательную силу личности и почву, из которой эта сила произросла, читатель может ощутить, познакомившись с предлагаемыми ниже очерками.

Их авторы — академик Виталий Дмитриевич Шафранов; дочь Леонтовича Наталия Михайловна; академик Спартак Тимофеевич Беляев; академик Лев Борисович Окунь и сестра Михаила Александровича Татьяна Александровна. Последние четыре из этих очерков (мы предлагаем журнальные варианты) публикуются в подготовленной к юбилею книге «Академик М.А.Леонтович: Ученый. Учитель. Гражданин», М., 2003 (сост.: В.И.Коган, Л.К.Кузнецова, В.Д.Новиков).

Михаил Александрович с женой Татьяной Петровной. 1923 г.

Михаил Александрович и Татьяна Петровна с дочкой Верой на руках, дочь Наташа, сыновья Андрей и Александр. 1946 г.

Но они не были сухарями и интересовались совсем не одной наукой. Очень большое значение в их жизни играла природа. Поэтому — регулярные прогулки. Летом — пешком, зимой — на лыжах. Самые разные походы — горные, речные. И они стали пионерами в освоении такого проведения отпусков — начали ходить в походы, когда это не было распространено. Одним из самых необычных был поход на Алтай в 1926 г. — на лошадях. Причем эти прогулки и походы продолжались до очень, очень пожилых лет.

Все они знали и любили литературу, живопись. Тут, конечно, пристрастия распределялись по-разному. Но интерес к искусству присутствовал у всех. В 20-е годы Москва была театральным городом. И интерес к театру был очень большим. Простаивали ночами за дешевыми билетами. Мои родители особенно любили Камерный Таирова. Новиковы были большими любителями живописи, дружили со скульптором В.Н.Домагацким, а в более поздние годы собирали живопись. Парийский коллекционировал монографии по живописи еще тогда, когда это не вошло в моду.

Они были атеистами. При этом их нравственная планка находилась очень высоко. Поэтому, когда теперь так легко ставят нравственность в зависимость от религиозности, мне кажется, что люди не думая повторяют штампы. Я же считаю, что нравственность и религиозность — совершенно независимые свойства человека и расположены в разных уголках человеческой души.

В 20-е годы они были «красные». Эти очень умные люди (причем думающие над социальными, общественными вопросами) не поняли преступности Октябрьской революции. «Белые» были для них врагами. Степень их революционности — разная. Видимо, самым революционным из них был А.А.Андронов. Их обманули фразеологией о социальной справедливости, равенстве. Когда к ним пришло прозрение? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я даже не знаю, насколько они — друзья — обсуждали эти самые главные вопросы между собой. Несомненно, обсуждали их внутри семей. И какие-то общие точки зрения у них вырабатывались, но, мне кажется, что до конца откровенными друг с другом они все-таки не были. От чего зависело прозрение? Кроме, конечно, фактов, которые все знали. От психологической необходимости жить «заодно с правопорядком». От того, насколько эти умнейшие люди разрешали себе в подобных вопросах думать так же до конца, как они умели делать в своей науке. Конкретно могу только сказать, что Леонтович, видимо, сильно прозрел после дела Промпартии — дела Рамзина (1930). Тут, по всей вероятности, сказался и тот факт, что по этому делу проходил его дядя со стороны матери, Михаил Викторович Кирпичев. При всей революционной настроенности в начале 20-х годов, ни один из этих людей не состоял членом партии. Почему? Мне кажется, что для них невозможно было потерять определенную степень свободы, брать на себя обязательства что-то делать и говорить не согласно со своими убеждениями. Но согласно с чьими-то указаниями. И эта в общем-то нравственная позиция оказалась в конечном счете самой прагматичной. Это была наверняка одна из причин, почему в 37—38-м годах из всей их компании погиб только один человек — А.А.Витт. Про Витта мы теперь очень мало что знаем.[4] Но одно из его «мо» вошло в научный фольклор — «все плохое сократится, все хорошее останется».

1948 г. М.С.Молоденский, Н.Н.Парийский, Наташа Леонтович, Л.В.Парийская, Т.П. и М.А.Леонтовичи.

Удивителен их пуританский образ жизни. Тогда, в 20-х годах, такие взгляды были очень распространены, что вполне отражено в литературе. И они в этом смысле были детьми своего времени. Но большинство людей постепенно отошло от таких точек зрения и такого образа жизни. А они восприняли эту пуританскую психологию очень глубоко и исповедовали ее всю жизнь. И если их дети переставали разделять такие представления о быте, то родители, если не осуждали их, то во всяком случае удивлялись. Сами же они жили очень аскетично. Совершенно простая одежда, у женщин никаких украшений. Мебель только необходимая, никаких занавесок, абажуров. Все это было в их представлении мещанством, пошлостью.

Наверняка неправильно сказать, что все они были счастливые люди. Но все они люди состоявшиеся. И причина, на мой взгляд, — не только заложенные в них способности в сочетании с научным любопытством, но и их нравственные позиции, которые не дали им растратить на мелочи то, из чего получилось нечто поистине стоящее — наука, семья.

Заметки к родословной

Т.А.Леонтович,

Предки моего брата Михаила Александровича Леонтовича по общей для нас отцовской линии (матери у нас разные) относятся к трем дворянских родам, проживавшим на юго-западе России: Леонтовичей (в Екатеринославской губ.), Абешкиных (в Кишиневе) и Годзевичей, выходцев из Литвы (в Полтавской губ.).

Первый известный моему отцу наш предок из рода Леонтовичей, по имени Осип (прапрапрадед Михаила Александровича), был войсковым писарем Запорожской Сечи, очевидно, где-то в конце ее существования (Екатерина II, как известно, упразднила сечь в 1775 г.). Войсковые писари этой казацкой республики занимали высшее место в иерархии писарей и исполняли функции министра иностранных дел: от имени запорожского войска проводили переговоры с правителями других государств, подписывали международные документы и т.д. [1]. По-видимому, они были достаточно образованными людьми — так, письмо воинского писаря Василия Зеленого Мазепе было написано по-русски и по-латыни (вместо обычно используемого украинского языка). Любопытно, у И.С.Зильберштейна говорится [2], что запорожский писарь на знаменитой картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» списан с Леонтовича (хотя и нет указания, с кого именно. Может быть, это наш родственник).

Григорий Осипович Леонтович (прапрадед Михаила Александровича) родился около 1775 г. По документам, в 1797 г. он был корнетом и потомственным дворянином Екатеринославской губ. Позже находился на гражданской службе. У меня хранится подлинная грамота от 13 мая 1797 г., подписанная предводителем дворянства Екатеринославской губ. Николаем Капнистом, о внесении корнета Григория Осиповича Леонтовича и его рода в родословную книгу потомственных дворян — ввиду подлинности представленных им документов о его дворянском достоинстве (на основании грамоты Екатерины II от 21 апреля 1785 г.). Мне известны два сына Григория Осиповича Леонтовича — Федор и Николай.

Федор Григорьевич Леонтович (1795 г.р. — ?), прадед Михаила Александровича, и Николай Григорьевич — дворяне, помещики Екатеринославской губ. Федор Григорьевич военным уже не был; согласно формулярному списку, служил в Екатеринославском уездном суде в 1809—1818 гг. и оставил службу 23 лет в чине губернского секретаря. По документу 1842 г. (метрика сына Василия), он был помещиком с.Марьевка (а Николай — д.Леонтовичевой) Екатеринославской губ. Сыновья Федора Григорьевича — Василий и Иван.

Василий Федорович Леонтович (1842—1888), дед Михаила Александровича, и Иван Федорович (годы жизни неизвестны) — дворяне. Их родители (Федор и Любовь Леонтовичи) оставили малолетних сыновей круглыми сиротами. По семейным рассказам, назначенный им опекун оказался пройдохой. Когда по жалобе соседей приехали официальные лица с проверкой, выяснилось, что мальчиков держат в черном теле, а все имение разворовано. Таким образом, братья Василий и Иван, а также их потомки лишились имения и зарабатывали на жизнь своим трудом.

О Василии Федоровиче Леонтовиче известно достаточно много. Он обучался в 1856—1862 гг. в Екатеринославской губернской гимназии. В 1871 г. окончил с отличием медицинский факультет киевского Университета. В 1872—1884 гг. работал земским врачом 3-го участка Екатеринославского уезда, в с.Томаковка, (когда-то оно входило в Запорожскую Сечь), а в 1884—1888 гг. — врачом в Могилевской губ. Сын Василия Федоровича (наш отец Александр Васильевич Леонтович) говорил, что в период работы земским врачом Василий Федорович принимал участие в движении народников. Василий Федорович был женат дважды. Первым браком — на Вере Петровне Годзевич, от которой имел четверых детей: старшего сына Александра, которым гордился и которого нежно любил (сохранилось несколько его писем сыну), и трех дочерей — Ольгу, Любовь и Веру.

Александр Васильевич Леонтович, отец Михаила Александровича; родился в Киеве в 1869 г., умер в 1943 г. в Москве. В 1893 г. окончил медицинский факультет Киевского университета с отличием. Учился в кредит — в его бумагах я нашла напоминания о необходимости возвращения денег спустя даже несколько лет после окончания университета — видимо, жилось не очень легко. Некоторое время был земским врачом, с 1893 г. стал работать на кафедре гистологии, а затем нормальной физиологии медицинского факультета Киевского университета (прозектором, приват-доцентом). Позже читал также курс лекций по физиологии животных на естественном отделении физико-математического факультета. До революции он по нескольку месяцев работал в лучших европейских лабораториях — у О.Лангендорфа (1907) и Г.Германа и П.Вейса (1911).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича"

Книги похожие на "Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Спартак Беляев - Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича"

Отзывы читателей о книге "Совесть Академии. К 100-летию Михаила Александровича Леонтовича", комментарии и мнения людей о произведении.