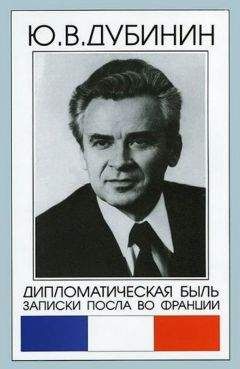

Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Описание и краткое содержание "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать бесплатно онлайн.

Книга мемуаров написана известным профессиональным российским дипломатом, в ранге посла, работавшего в столицах ведущих государств мира — Франции, США, Испании, представителем СССР в ООН. В ней раскрываются многие малоизвестные или совсем неизвестные страницы недавней истории, как например, — подготовка хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позиция Франции и президента Миттерана по отношению к событиям августа 1991 г. в СССР. Автор описывает и свои многочисленные встречи с представителями интеллектуальной и художественной элиты.

Видимо, заранее задуманный сценарий предусматривал какой-то иной вариант концовки женевского марафона. В жизни случилось иначе. «Ну и что же из этого? — решил кто-то. — Пусть будет хуже для фактов».

Еще один штрих к профессии дипломата.

* * *В московском аэропорту возвращающуюся делегацию встретил А. Ковалев. Он поведал о невероятной толчее в Москве и в МИДе, в частности, вокруг формирования состава делегации для поездки в Хельсинки по случаю подписания там Заключительного акта. Самые ярые противники Общеевропейского совещания, принципиальнейшие из принципиальных в твердости по отношению к Западу, кондовейшие из кондовых в области идеологии, спешили теперь покрасоваться в финской столице, чтобы говорить: «И я там был!» По словам А. Ковалева, ни меня, ни Менделевича в списках не оказалось. Объяснение было простым: «А чего им там делать?» Как будто в Хельсинки вообще у кого-либо была работа, кроме Л. Брежнева, которому надлежало произнести речь и поставить подпись под Заключительным актом. Будем, однако, справедливы: как сказал А. Ковалев, он добился, чтобы в Хельсинки мы с Львом Исаковичем были. Пребывание там было очень кратким, и в один из дней меня пригласил отобедать с ним А. А. Громыко. Значит, не все считали, что нам нечего было там делать.

* * *Отдавал ли себе Л. Брежнев в полной мере отчет в том, что за документ он подписывает в Хельсинки? Смею утверждать, что нет. Я не ставлю вопрос о том, прочитал ли он весь стостраничный текст Заключительного акта. Думаю, что не так много людей, которые действительно проштудировали его от корки до корки. Дело не в этом еще и потому, что строго формально Заключительный акт весьма сбалансированный документ. Рядом со смелыми положениями соседствуют и необходимые противовесы. Так, если в нем сформулирован принцип уважения прав человека и основных свобод, то имеется и принцип невмешательства во внутренние дела. Наряду с принципом нерушимости границ, в нем записан и принцип самоопределения народов и т. д. Однако своим основным содержанием, духом и общей направленностью Заключительный акт провозглашал эпоху открытости государств, подписавших его, и если говорить о перестройке международных отношений, то она началась именно с его разработки и одобрения.

Адекватным ответом на этот брошенный в Хельсинки вызов времени мог быть только поворот в сторону реформ в Советском Союзе. Мы знаем, что этого не произошло. Напротив, руководством Советского Союза была принята оборонительная стратегия в отношении проблем гуманитарного характера, которые приобретали все возрастающее значение для умонастроений людей. Это сказывалось на ведении международных дел. Так, когда при подготовке поездки В. Жискар д’Эстена в СССР осенью того же 1975 года я поставил вопрос о том, чтобы одной из тем разговоров с ним, а также итоговых документов визита, стала тема осуществления Заключительного акта, я получил замечание с лаконичным обоснованием: это не наша повестка дня. В неизмеримо большей степени эта тематика рассматривалась как чуждая внутреннему развитию Советского Союза.

* * *Что же представляла собой вообще политика разрядки? Какого рода явлением она была?

Способна ли она была коренным образом изменить характер отношений между Востоком и Западом, положив конец холодной войне?

Или же представляла собой лишь новую тактику в борьбе между соперничающими группировками?

Примерно такие вопросы лежали в основе дискуссии вокруг политики разрядки после подписания Хельсинкского Заключительного акта.

Это был спор не просто о внешней политике стран. Ответ на возникшие вопросы следовало искать в плоскости готовности и способности наиболее крупных держав мира, и прежде всего Советского Союза и США, к пересмотру всей их стратегической линии поведения, что требовало преобразований с глубокими последствиями для жизни этих стран.

Непримиримые силы в США окрестили Хельсинки новым Мюнхеном, капитуляцией перед Советским Союзом. Они требовали упразднить сам термин «разрядка», поскольку он сбивает с толку.

Люди ортодоксальных настроений у нас исходили из того, что к разрядке и вообще к нормальному общению с миром Советский Союз не готов, не делая при этом вывода даже о том, как к этому следовало бы готовиться…

Не найти решения возникшей проблемы — значило обречь мировую политику в лучшем случае на застой, в худшем — на новую вспышку конфронтации, как тот огонь, который возгорается из не до конца залитого костра. Сегодня мы знаем, каким путем пошли дела, но не об этом идет речь в этой книге.

Так или иначе, политика разрядки и без четких ответов на коренные вопросы оставалась провозглашенной политикой нашего государства, и для дипломатической работы возникал практический вопрос, как следовало действовать дальше в рамках заявленного курса. В частности, передо мной стоял вопрос, как может быть использован в этих целях фактор советско-французского сотрудничества? Если стремиться использовать советско-французское сотрудничество для движения вперед, то какой следующий шаг можно и нужно было бы предпринять? В полной мере этот вопрос встал, когда министр поручил мне подготовку визита Л. Брежнева во Францию в июне 1977 года.

Я предложил ему тогда выдвинуть перед французами идею разработки в качестве главного итогового документа визита заявления, полностью посвященного возможному содержанию политики разрядки. Я исходил из того, что выявленные таким образом совпадающие элементы могли бы помочь наполнить понятие разрядки предметным содержанием, что и вело бы к раскрытию смысла этой политики. А. А. Громыко согласился, но, отдавая себе отчет в сложности и даже рискованности предприятия, решил, прежде чем что-то предлагать руководству, отправить меня в Париж для зондирования настроений там по этому поводу. Встретили в Париже меня хорошо. В первый же вечер директор политдепартамента на Кэ д’Орсе, мой давний знакомый Жак Андреани пригласил меня в оперу, где я и поделился с ним замыслом. Я, конечно, не мог рассчитывать на четкую реакцию: в каждом государстве имеется свое руководство, своя «инстанция», без решения которой работник аппарата действовать не может. Но Андреани выслушал меня со вниманием, задав уточняющие вопросы. Одним словом, можно было понять, что он встретил идею с интересом.

Но я счел это недостаточным и добился приема у генерального секретаря Елисейского дворца, благо основание было серьезным: Л. Брежневу предстояло быть гостем его прямого начальника — президента Франции. Кабинет руководителя администрации президента — это не фойе Гран Опера, в изложении идеи я был четок, а сквозь даже более рафинированное, чем у Андреани, поведение собеседника я, тем не менее, почувствовал, что отторжения предложения нет, скорее, есть позитивное его восприятие. Об этом мне говорил весь мой многолетний опыт общения с французскими партнерами. Я все отписал в Москву и прямо из Парижа внес предложение о разработке и передаче французам проекта соответствующего документа. Посол С. В. Червоненко меня поддержал.

В Москве А. А. Громыко предложил идею на рассмотрение Л. Брежнева. Тот одобрил.

Встал вопрос о разработке текста для передачи французам. Тут начались терзания. Требовалось охватить много проблем как концептуального характера, так и конкретных, составляющих основное содержание международной политики, от разоружения до прав человека. Это вело к необходимости многочисленных согласований, и по пути движения проекта мои заготовки шлифовались, как телеграфный столб. Что же касается американистов, а они в мидовском аппарате были едва ли не столь же влиятельны, как США в мире, то они вообще ворчали: «опять вы со своими французами отвлекаете от дел».

Дни уходили. Вскоре в Москву для подготовки визита должен был прибыть министр иностранных дел Франции Л. де Гиренго, а передавать французам было нечего: бумага все еще не доехала до стола министра. Наконец, она к нему попала, но ценой включения в нее ряда жестких формулировок и вымывания гуманитарной проблематики. А. А. Громыко ее утвердил, С. В. Червоненко срочно передал проект на Кэ д’Орсе и вскоре сообщил в Москву высказанную ему лично реакцию французского министра: мы ни о каком документе о разрядке не слышали и слышать не хотим.

Со скоростью, близкой к той, с которой телеграмма летела из Парижа в Москву, я оказался «на ковре» в кабинете министра. А. Громыко с трудом сдерживал раздражение. Вернее, сдерживал ли… Он не ставил под сомнение то, что я написал из Парижа, но бросил упрек, что я вышел во время поездки в Париж не на тех людей, то есть разговаривал не с теми, голос которых был достаточно значимым для понимания настроений во французской столице. Его, конечно, беспокоило то, что он уже сделал предложение генсеку и там идея понравилась, а теперь она оказывалась отвергнутой французами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Книги похожие на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Отзывы читателей о книге "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции", комментарии и мнения людей о произведении.