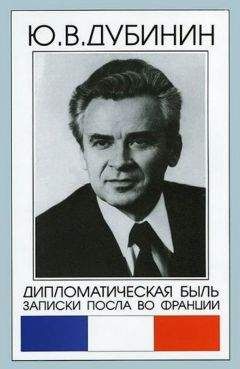

Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Описание и краткое содержание "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать бесплатно онлайн.

Книга мемуаров написана известным профессиональным российским дипломатом, в ранге посла, работавшего в столицах ведущих государств мира — Франции, США, Испании, представителем СССР в ООН. В ней раскрываются многие малоизвестные или совсем неизвестные страницы недавней истории, как например, — подготовка хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позиция Франции и президента Миттерана по отношению к событиям августа 1991 г. в СССР. Автор описывает и свои многочисленные встречи с представителями интеллектуальной и художественной элиты.

В общем, ситуация довольно обычная. Во всяком случае, для города хоть и далеко не последнего на карте Советского Союза, но все-таки никак не столицы.

* * *На Крымскую площадь я отправился прямо с Казанского вокзала, благо туда ведет прямая линия метро.

В здание МГИМО вошел как в храм. Оно и в самом деле красивое и внешне и внутри. Находилось в прекрасном состоянии. Вот и приемная комиссия. Любезная девушка-секретарь:

— На какой факультет вы хотите подать заявление?

Я выбираю юридический.

— Собеседование по языку завтра в 10 утра. На втором этаже. Там будет указатель.

Все. Я свободен. Вокруг Москва. Я вижу ее впервые. Не верится, что, опустив пятьдесят копеек в автомат метро, могу оказаться и на Красной площади, и у Большого, и на станции Маяковского. Хочется окунуться во все это, как-то сразу охватить то, что казалось столь большим и значимым, что возникало даже нечто вроде вопроса: насколько все это реально. Впрочем, не рано ли смотреть по сторонам? Завтра утром собеседование!

На следующий день мы толпимся около аудитории, где должно проходить это собеседование. Несколько медалистов. Большинство москвичей. Они выделяются не только качеством одежды, но и раскованностью, уверенностью. Один из них с любопытством рассматривает меня.

— Откуда? Из Ростова? А что, там учат французский? Гм! Представляю себе, представляю… В провинции, конечно, тяжело. Ведь тут у нас в Москве и преподаватели, и методика, и вообще…

В это время его вызывают «на ковер». Он скрывается за дверью. Через полчаса выходит. Сникший.

— Ну, что? — бросаемся мы к нему, как ко всякому, прошедшему чистилище.

— Тройка! — машет он рукой. И пускается в обычные в таких ситуациях объяснения.

Моя очередь. И ко мне по выходе устремляются будущие мои сокурсники во главе со «старым» теперь уже знакомым.

— Как?

— Пятерка. Интересовались, кто был преподавателем…

* * *В конце июля я возвращаюсь в Ростов с высоким для меня званием студента Института международных отношений. Отец предлагает мне поработать в августе до начала занятий в одной из ростовских строительных организаций. Чернорабочим. Кем же еще? Я не против. Небольшой бригадой мы штукатурим лестницу на Буденновском проспекте, на спуске к Дону. Мне поручено делать замес, т. е. готовить цементную массу и подавать ее штукатурам. Моя штукатурка к стенам прилипает, и я испытываю чувство гордости за обретенную специальность. Но вскоре лестница готова, и меня отправляют на другой участок. Там прораб дает мне задание перетаскать куда-то в сторону большую груду битого кирпича. Это вызывает во мне чувство протеста, которое я не скрываю: «Я умею делать раствор, а вы меня на такую вот работу». На несчастье, на стройке появляется инженер. Я вижу, что прораб что-то говорит ему, кивая в мою сторону. Инженер уходит, ничего мне не сказав. Я возвращаюсь домой, и тут выясняется, что инженер-то был знакомым отца. Отец с улыбкой, но достаточно серьезно разъяснил мне круг обязанностей чернорабочего и понятие трудовой дисциплины. Наутро я, можно сказать, с энтузиазмом расчищал стройку от обломков…

* * *К 1 сентября 1949 года поезд Ростов — Москва увозил в столицу одноклассников, которым не хватило местных учебных заведений для полета их воображения. Нас было четверо — один поступил на модный, со строгой системой приема, как говорили тогда, «закрытый» факультет атомной энергетики Института цветных металлов и золота, другой вливался в общий поток студентов того же института, третий — в Московский авиационный институт и, наконец, я — студент МГИМО, — для которого все было загадкой.

Замечу сразу — институт, его студенты не пользовались никакими привилегиями. Стипендия первокурсника при отсутствии троек на экзаменах — 390 рублей. Это верхний уровень для высших учебных заведений Москвы, но не более. Студенты, не имеющие помощи от родителей, особенно это касалось бывших фронтовиков, вынуждены были овладевать наукой в крайне стеснительных материальных условиях, выходить из положения за счет разгрузки товарных вагонов или каких-то иных потогонных приработков, что, как правило, плохо сказывалось на успеваемости. Мне родители стремились всемерно помогать. К тому же, после первой же сессии я стал получать повышенную стипендию отличника, а это уже 490 рублей, а на третьем курсе стал сталинским стипендиатом с 700 рублями «дохода», чего на жизнь без экипировки были вполне достаточно.

Поселился я на Каляевской улице в ветхом одноэтажном деревянном доме. Там у одинокой пожилой женщины было две маленькие проходные комнатки с крохотными окошками и скрипучими полами. В первой жила она сама и делившая кровать с хозяйкой студентка пединститута, готовившаяся учить слепых детей, во второй обосновался я, еще один студент МГИМО и студент-фронтовик стоматологического института. Нас могло бы быть и больше, но втиснуть четвертую кровать было уже невозможно. На втором курсе я получил место в институтском общежитии, сначала в комнате на 24 человека, потом на 15, а на последнем курсе оказался в комнате на четверых. Кстати, моим соседом оказался венгр Матиаш Сюреш, которому суждено было сделать большую карьеру и даже на какое-то время стать исполняющим обязанности президента Венгерской республики. В жаркие летние дни Матиаш на ломаном русском языке усиленно добивался от меня ответа на мучавший его вопрос: почему в Москве не разрешают ходить в шортах. «Это серьезно, — говорил он. — Нам перед отъездом наказывали во всем брать пример с Советского Союза, но в Будапеште все, кто хочет, носят шорты, а здесь вот…»

Программа института была насыщенной. Довольно глубоко изучались международное и государственное право иностранных государств и, конечно, иностранные языки. Но к этому добавлялся курс всех правовых дисциплин от римского до колхозного права, курсы географии, истории, экономики и спецсеминары по основным профилирующим странам. Обращалось внимание и на то, чтобы расширить общую культуру за счет преподавания логики, русской и иностранной литературы. Были, разумеется, и стандартные курсы идеологических дисциплин. Удобно устроившись на кафедре, профессор марксизма-ленинизма страницу за страницей зачитывал нам «Краткий курс истории КПСС». Он отрывался от текста только для того, чтобы почти доверительно пояснять нам который раз, что учебник этот, хотя об этом и не говорится в нем, написан лично товарищем Сталиным.

Вместе с тем, вопреки молве, никаких занятий а la институт благородных девиц — насчет обходительных манер или изысканной светской шлифовки — не было.

Языку уделялось много внимания. Занятия проводились в небольших группах по 6–7 человек с акцентом на политическую лексику. Цель состояла в обучении навыкам последовательного перевода и достаточно свободного разговора. На это было сориентировано и изучение грамматики без большого углубления в историческую или теоретическую сторону дела.

Профессуру для чтения лекций приглашали лучшую в Москве. В отношении нашего факультета это касалось, в первую очередь, международного права. В специфику этого предмета нас вводили два тогдашних профессора-корифея В. Н. Дурдиневский и С. Б. Крылов. Внешность, поведение, манеры преподавания этих людей были полярно разными. Дурдиневский был высок, сухопар, с аккуратно подстриженной бородкой на всегда сосредоточенном, неулыбающемся лице. Он как бы олицетворял собой строгость и непререкаемость норм права. Носил он отлично подогнанную по фигуре дипломатическую форму с тремя звездами посланника второго класса на погонах, и одежда эта как бы завершала целостность и безукоризненность его облика. Размеренной походкой он в точно предписанное время входил в аудиторию и заканчивал изложение тщательно подготовленной лекции вместе со звонком, возвещавшим о перемене.

Дурдиневский состоял в советской делегации, участвовавшей в конце войны в разработке Устава ООН. Там он совершил один из свойственных его натуре профессиональных подвигов. Во время торжественного подписания Устава он вместо того, чтобы поддаться эйфории присутствия на историческом событии, присел в стороне и тщательно фиксировал все детали этого акта, особенно подписания его представителями различных государств. Делал он это как бы для порядка, поскольку никакого такого поручения ему никто не давал. Однако заметки эти оказались бесценными по возвращении в Москву, когда потребовалось издать материалы со всеми относящимися к ним деталями. Впрочем, он и сам как-то привел нам подобный пример. Случилось это как-то поздним вечером. Дурдиневскому позвонили. Заместитель министра сказал ему, что срочно понадобились данные о ширине территориальных вод Албании, и вежливо поинтересовался, можно ли получить эти данные завтра. Почему же завтра? Дурдиневский дал ответ тут же. Соль рассказа в том, что в телефонную трубку Дурдиневский услышал, как замминистра, обращаясь к кому-то находившемуся в кабинете, вполголоса прокомментировал: «Вот старый черт! Все знает наизусть!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Книги похожие на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Отзывы читателей о книге "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции", комментарии и мнения людей о произведении.