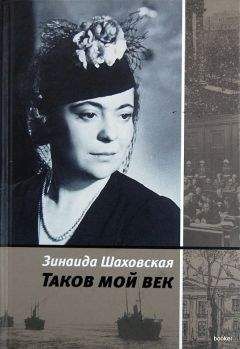

Зинаида Шаховская - Таков мой век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Таков мой век"

Описание и краткое содержание "Таков мой век" читать бесплатно онлайн.

Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.

В день рождения отца все соседи с веселым звоном бубенцов съезжались в Матово. Уже накануне на кухне крики Насти, терроризирующей своих подчиненных, перемежались со звяканьем кастрюль и стуком что-то сбивающих деревянных ложек. В этот день отец делал вид, будто встал позже обычного. Он в свою очередь усаживался в кресло, увитое цветами, а мы подходили с поздравлениями приложиться к его руке. Отец выглядел сконфуженным и довольным, ловко разыгрывая удивление: как это мы не забыли о его дне рождения. К обеду стол раздвигался, но поскольку за ним все-таки не хватало места для всех, нас вместе с гувернанткой и учителем удаляли в диванную и допускали только к десерту — и, держа в руках бокалы с шипучей ландриновой водой вместо шампанского, мы снова желали отцу долгих лет жизни. Мой дядя Петр Алексеевич Нарышкин в этот день брался за приготовление закусок. На серванте выстраивался ряд графинов с водкой — чисто-белой, красной, настоянной на рябине, зеленой — на молодых смородиновых побегах, желтой — на тархуне, а дядя Петр, бывший казачий офицер императорской гвардии, колдовал над перцем, солью, маслом и уксусом и затем снимал пробу, считая своим долгом одновременно пропустить рюмку водки того или иного сорта, так что за стол он садился уже заметно повеселевшим.

Поздний ужин накрывали в саду. На деревьях и кустах зажигали бумажные фонарики. Над лампочками вились ночные мотыльки. Нам не разрешалось присутствовать на ужине, и мы слонялись по гостиной, оттягивая минуту ухода в спальню, а вокруг шел разговор об урожае и местных происшествиях. Меня завораживала одна женщина, не похожая на других. Это была госпожа Змеева, цыганка, — по слухам, наш сосед Змеев, чтобы жениться на ней, уплатил большой выкуп табору. Ее смуглая кожа, миловидное лицо, отуманенное печалью, противоречившей живому блеску черных глаз, гладкие волосы, днем повязанные красным платком, грудной голос — все это, в моих глазах, создавало вокруг нее ореол тайны… В соседней гостиной любители карт наслаждались игрой в вист или преферанс.

В один из таких вечеров я слышала рассказ дяди Петра Нарышкина об историческом событии, очевидцем которого он был: о трагедии, разыгравшейся во времена, даже на сегодняшний мой взгляд неправдоподобно далекие, чуть ли не допотопные. Речь шла о казни Софьи Перовской, Кибальчича, Желябова и других участников убийства Александра II 1 марта 1881 года. Софья Перовская, прежде чем она примкнула к террористам, была светской девушкой; дядя Петр встречал ее и как-то танцевал с ней на балу. Року было угодно, чтобы он оказался в отряде, сопровождавшем ее на эшафот. «Я не смел взглянуть на нее, — рассказывал дядя, — не потому, что находил кару несправедливой: убийство Царя-освободителя — преступление непростительное; но нелегко быть свидетелем последних минут приговоренного к смерти. И потом, — прибавил он, — вообразите: что, если бы, узнав меня, она подала мне какой-нибудь знак;.. Я был совсем молодым офицером, моя карьера могла погибнуть, и уж во всяком случае я бы не избежал порядочных неприятностей».

Только оценив, с какой быстротой удаляются от нас исторические события, заслоняемые настоящим, начинаешь понимать, что для молодых немцев и французов не только война 1918-го, но и война 1940 года уже потонули в пучине времен. Моему отцу было шесть лет, когда объявили об освобождении крестьян; ему пришлось пережить и русскую революцию, — и к тому времени реформа была полностью забыта.

Но вернемся к дню рождения отца. Едва успев раздеться, мы с Наташей в ночных рубашках бежали в спальню матери, выходившую окнами в сад, где под веселый шум голосов продолжалось пиршество. Наконец, гости вставали, чтобы поднести отцу традиционную «чарочку» — серебряный кубок, наполненный шампанским, — и сад оглашался хором, где выделялись звучностью сопрано тети Нарышкиной и контральто госпожи Змеевой:

Кому чару пить,

кому здраву быть —

князю Алексею свет Николаевичу.

Пей до дна, пей до дна, пей до дна,

пока чарка не осушена!

В ту ночь кровати расставлялись везде, где только можно, гости спали на диванах в доме и во флигеле, но мест не хватало, чтобы уложить всех, и молодые холостяки попросту отправлялись ночевать на сеновал.

У меня нет желания изображать прежнюю Россию в идиллических красках. Я перебираю свои воспоминания — такими они сохранились в душе, отражая чаще всего мои счастливые мгновения. Конечно, моя жизнь соприкасалась с трагедией судьбы крестьянства, — стоило лишь шагнуть за ворота имения, войти в соседнюю деревню. Невозможно жить из поколения в поколение рядом с крестьянами и не знать всей тяжести их бытия. Если верить недавно опубликованной во Франции работе Жоржа Вальтера «История французского крестьянства», в странах, обогнавших Россию, положение крестьян было немногим лучше, хотя, как мне кажется, здесь историк в описании картины намеренно сгущает краски, руководствуясь политическими мотивами.

С деревней Матово у нас поддерживались самые тесные отношения. Все ее жители были потомками бывших крепостных, получивших вольные от моего двоюродного прадеда Дмитрия Федоровича Шаховского еще до официального освобождения крестьян (в ту эпоху не он один, но и другие помещики поступали таким образом). Он также помог крестьянам построить свои первые избы свободных людей.

Это была затерянная деревня, связанная с внешним миром через имение Матово. Каждый день на Красном крыльце, в прихожей, толпились мужики и бабы, пришедшие за советом и помощью: за лекарством от жара или зубной боли, от дизентерии или ревматизма, за мешком муки или за семенами. Для скудного крестьянского хозяйства потеря лошади или коровы оборачивалась настоящей трагедией, и владельцам имения надлежало оказать помощь потерпевшим — в рассрочку продать им скотину взамен павшей. Иногда надо было отвезти кого-нибудь в больницу; бывало, что погорельцы просили леса на постройку новой избы…

Стоит рассказать, быть может, одну анекдотическую историю, приключившуюся во время революции 1905 года, то есть еще до моего рождения, и описанную в воспоминаниях матери. Отца не было дома, когда крестьяне, взбудораженные слухами о беспорядках, явились высказать свои требования моим родителям. Время было послеполуденное. Довольно разгоряченная толпа подошла к дому, и прислуга доложила о ее появлении моей матери. Она вышла на балкон с простыми словами: «Не шумите, мои дети спят». Этого оказалось достаточно, чтобы воцарилась тишина. «А теперь изберите представителей, с которыми князь и я будем разговаривать». Тем временем приехал отец, и делегаты были приняты. Они объяснили, что, по слухам, отныне установлена арендная плата в десять рублей с десятины земли и что они желают платить такую сумму. Отец рассмеялся: «Хотите платить по десять рублей? Пожалуйста, я не против. Только вы, верно, забыли, что сейчас платите нам всего по пять рублей с десятины?» Беднягам, по их неосведомленности, такое даже в голову не пришло: едва прослышав об официальном понижении платы, они поспешили действовать — и теперь, в полном смятении от того, что дело приняло подобный оборот, пустились, сожалея, извиняться. Разумеется, арендная плата осталась прежней, ниже официально принятой.

В 1956 году я вновь побывала в окрестностях Тулы. Стояла лютая стужа, и меня охватило чувство безнадежности: я увидела, что этот пейзаж, эти лица за прошедшие почти полвека совсем не изменились. Казалось, здесь все разорено и обречено на вечное запустение. Как могла я когда-то быть счастливой в этих местах? Могла бы я снова привыкнуть к таким суровым условиям? Наверное, нет.

Я рассказываю об этой встрече с местами моего детства для того, чтобы напомнить: привычка стирает первые наши впечатления, хороши они или плохи. Если присмотреться, красавица может показаться нам не такой уж и красивой, а дурнушка, наоборот, — не столь некрасивой, как на первый взгляд. Прекрасно зная, что в моей стране крестьяне живут в тяготах и лишениях, я сожалела об их бедственном положении (не без влияния моих родителей) и желала, чтобы оно изменилось, однако сам вид нищеты меня не поражал. Точно так же сегодня мы без всякого удивления проезжаем на машинах мимо бидонвилей[13], существующих во всех столицах западного мира, и если даже нам хочется, чтобы они исчезли, а их обитатели могли жить в более пристойных условиях, — тем не менее аббаты Пьеры[14] среди нас встречаются редко. Министры арабских стран так же проезжают мимо убогих лачуг, а чиновники международных организаций — мимо нищих негритянских поселений; по всей вероятности, им тоже хотелось бы видеть вместо всего этого что-то иное, но пока они смотрят на эту бедность спокойным взглядом, как на нечто привычное.

Итак, все матовские крестьяне были для нас старыми знакомыми. Мы знали их по фамилиям и именам, знали их семейное положение, достоинства и недостатки, а они в свою очередь все знали о нас, — ведь из поколения в поколение мы росли бок о бок. «Матовские» не сливались в наших глазах в безликую толпу. Сквозь десятилетия разлуки я помню, например, многочисленный выводок Павла: отправившись как-то зимой на заработки на один из тульских заводов, Павел привез из города болезнь, которая пометила всех детей в семье физическими изъянами, не затронув их умственных способностей. Павел был плутоват, его умение словчить и критический ум были нам хорошо известны. Часто сказанное им словцо входило в поговорку. Слушая однажды, как мой брат рассказывает запутанную историю, Павел шутливо заметил: «Ничего не поймешь, а потешно!» Эта фраза вспоминается мне теперь при чтении некоторых романов моих собратьев по перу, и я радуюсь, если словечко «потешно» оказывается кстати.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Таков мой век"

Книги похожие на "Таков мой век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Шаховская - Таков мой век"

Отзывы читателей о книге "Таков мой век", комментарии и мнения людей о произведении.