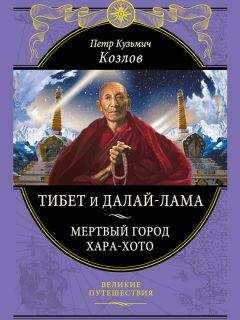

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Описание и краткое содержание "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото" читать бесплатно онлайн.

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Наутро восьмого февраля, разразился сильный ветер, замаскировавший земную поверхность снегом и если бы не часто расставленные обообразные указатели дороги, ни за что невозможно было бы пройти, не сбившись с должного направления. Мы шли весь день, до тех пор пока не сгустились сумерки, и благополучно устроились на ночевку в урочище Хашагэн-гол. Ветер крепчал и к ночи перешел в настоящую бурю, прекратившуюся лишь к утру следующего дня, когда температура воздуха понизилась до –26… –27°С.

В тот же бурный день мы пересекли верхнюю куку-Хотоскую дорогу, вблизи монастыря Тугурюгин-догын. Монастырь этот построен с разрешения китайцев на добровольные приношения хорчинцев, то есть монголов, обслуживающих куку-Хотоскую почтовую дорогу. Главными мастерами являлись китайцы, оставившие о себе память в виде башневидных печей, в которых выжигался кирпич.

Во время движения нашего каравана вблизи Тугурюгин-догына из этого монастыря неслись звуки больших труб и барабана.

Что касается вообще музыкальных инструментов в буддийских храмах, то они делятся на четыре категории: потрясаемые, ударные, духовые и струнные; последние, впрочем, отменены.

В числе инструментов первой категории стоят колокольчик и дамару – род небольшого барабанчика-колотушки. Дамару представляет собою пустой деревянный цилиндр, отверстия которого обтягиваются кожей; посреди цилиндра на особом ремешке привязываются два шарика, которые при быстром поворачивании цилиндра ударяют по натянутой на нем коже и производят звук вроде барабанной дроби.

Ко второй категории принадлежит кэнгэргэ – турецкий плоский барабан, деревянные берестовые стенки которого обыкновенно имеют в вышину около пяти вершков, окрашиваются в красную краску и украшаются изображением пяти или семи взаимно переплетающихся драконов. На эти стенки барабана без посредства обручей натягивается козья кожа, выделанная наподобие пергамента, размером аршина в полтора и более в поперечном диаметре. Такой барабан укрепляется на подставке, в него ударяют особою, выгнутою палочкой, называемою докур. Докур состоит из рукоятки, оканчивающейся резным изображением головы Матара – мифического животного; в рот этого Матара вкладывается выгнутая часть докура, которою и ударяют в барабан. Кроме барабана во вторую категорию входят еще медные тарелки и тарелочки.

В числе третьей категории музыкальных инструментов в буддийских монастырях находятся дун-буре, бишкур, ганлин и, наконец, буре. Дун-буре – это есть обыкновенная морская раковина, звук которой подобен рогу. Употребление раковины как инструмента при богослужениях буддисты относят ко временам Шакьямуни. «В биографии Цзонхавы[56] – реформатора буддизма – рассказывается, – говорит проф. Позднеев[57], – что однажды царь драконов поднес Шакьямуни белую раковину, которую потом ученики Будды употребляли вместо буре – трубы для призвания к богослужениям в летнее время. Потом Будда приказал Мутгальвани – старейшему ученику – отправиться встрану краснолицых тибетцев и спрятать эту раковину под горою Дурихту, причем якобы предсказал, что она будет найдена Цзонхавою, что и действительно случилось при постройке Галдан-хита».

В этом монастыре помянутая раковина хранится и доныне как чудотворная святыня.

Бишкур – это музыкальный инструмент, звуки которого походят на звук свирели. Бишкур состоит из трех отдельных частей: средняя делается из крепкого дерева или рога, а обе конечные – из меди; длиною он бывает несколько больше трех четвертей аршина. Время введения бишкура в церковное употребление монгольские ламы относят к периоду пребывания Чжу-адиши в Тибете и рассказывают, что когда этот проповедник буддизма прибыл из Индии в Тибет, то, не находя здесь многого из того, что почиталось священным в Индии, он задумал удовлетворить свои обрядовые религиозные требования каким бы то ни было образом. Так, например, здесь не оказалось священной птицы Галандага и дерева Галбиварас, употребляемого для курений. Для подражания голосу первой он, говорят, и изобрел бишкур, а взамен второго приготовил красные курительные свечи. Замечательно, что во время игры на бишкуре перед играющим всегда зажигают красные курительные свечи. Ганлин – духовой инструмент, состоящий также из трех частей, причем средняя часть делается из берцовой человеческой кости, а две конечные – из серебра.

Передняя часть ганлина обыкновенно бывает несколько сжатою и на одной из своих сторон имеет два отверстия, носящие название ачжинай морин хамырыйн нухэ, т. е. лошадиные ноздри. Звуки ганлина долженствуют напоминать собою ржание мифического коня ачжинай морин, который переносит верующих из этого мира в блаженные обители Сукавати. Буре – большая медная труба приблизительно в сажень длиною и ухэр-буре – такая же медная труба длиною сажени в две с половиною; рычание ее включает лишь самые низкие басовые ноты и производит потрясающее действие на нервы. О происхождении этих трех последних духовых инструментов рассказывается, что когда Падма-Самбаву, буддийского вероучителя, пригласили в Урджан[58],то он отказался идти туда по той причине, что (в Индии) он не мог слышать ржания ачжинай морин, а во-вторых, – рычания небесных слонов. Индийские поклонники Падма-Самбавы, непременно желавшие видеть у себя этого святителя, изобрели тогда ганлин для подражания ржанию лошади и буре – для подражания реву слона.

На следующем за монастырем Тугурюгин-догын переходе поперечно залегавшие горные кряжи Боин-гэче открыли нам обширный горизонт к югу. Вблизи, слева, резко выступали горы Дэлгэр-хангай, справа – Ахыр, а между ними извивалось каменистое русло, скрывавшееся в том же полуденном направлении. Неизмеримо дальше – насколько только хватал глаз – вырисовывался силуэт восточной оконечности Монгольского Алтая – Гурбун-сайхана, к которому мы так стремились. Местность по-прежнему носила пустынный характер.

Спустившись в долину, мы ускоренно проследовали расстояние, отделявшее окраину гор от Онгиин-гола, и на береговой террасе последнего, вблизи монастыря Хошун-хит, устроились биваком.

Несмотря на свое значительное протяжение – до ста пятидесяти верст – Онгиин-гол в феврале месяце стоял без воды. На этот случай прибрежные обитатели роют колодцы, которые, обыкновенно, не глубоки: пять – семь, редко более, футов [1,5–2 м]и с хорошей пресной водой. Впрочем, вдоль речки встречаются нередко богатые родники, выдающие свое присутствие издали блестящей ледяной поверхностью.

Речка Онгиин-гол берет начало в Хангае, в юго-восточной окраине этих гор; в верхнем и среднем течениях она стремительно несется на юго-восток, а в нижнем – прямо к югу, впадая в озеро Улан-нор. В осмотренном нами нижнем течении долина Онгиин-гола занимает в ширину от полутора до двух верст, с каменистым руслом, извивающимся то посредине, то у одного из боков, в большинстве случаев обставленных высокими, до семидесяти футов [до 20 м], обрывами.

Невысокие береговые террасы Онгиин-гола местами покрыты низкорослым тальником (Salix), местами серебристым дэрэсуном (Lasiagrostis splendens); возвышенные же – хармыком (Nitraria Schoberi) и другими колючими кустарниками. Замечено вообще, что лучшая растительность по Онгиин-голу сосредоточивается там, где долину сжимают горные массивы, и наоборот – большая пустынность сопровождает речку в открытой равнине. Животная жизнь та же, что и прежде. Из зверей мы наблюдали волков, лисиц, монгольских цзеренов, зайцев и мелких грызунов; а по части птиц – прежних больших и малых соколов, сарычей, сыча, черного ворона, изредка орла-беркута, впервые отмеченную ныне в окрестностях Хошун-хит пустынную сойку (Podoces hendersoni), рогатых жаворонков (Otocorys), вьюрков, больдуруков и немногих других.

Северная караванная дорога пересекает Онгиин-гол у монастыря и на всем дальнейшем протяжении к югу идет вдоль правого берега до крутого заворота речки на запад, где дорога вновь пересекает Онгиин-гол и вступает в северные отпрыски системы Монгольского Алтая.

По внешнему виду Хошун-хит довольно богатый, красивый монастырь с целым рядом белых субурганов-надгробий[59], расположенных севернее храмов, за исключением главного субургана с изваянием будды внутри, стоящего вблизи и выделяющегося своим шпицем с изображениями луны, солнца и пламенеющего огня премудрости – нада. С южной стороны храмов прилегает красивая китайской архитектуры башня с крепостной вышкой, с которой ламы любуются окрестностями.

Постоянный состав этого монастыря исчисляется в двести монахов, а в период летних хуралов – до пятисот. В наше пребывание настоятель монастыря шанцзотба отсутствовал; его заменял энергичный, строгий да-лама, явившийся ко мне с визитом и сообщивший немало интересных сведений. До появления да-ламы наш лагерь осаждался назойливыми ламами, пристававшими со всевозможными просьбами. С приходом же к нам да-ламы, с его громким возгласом: «Ламы, по местам! Это не китайский торговый караван!» – ламы в страхе быстро исчезли, попрятались и, как мыши, из-за углов показывали свои бритые головы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Книги похожие на "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Отзывы читателей о книге "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото", комментарии и мнения людей о произведении.