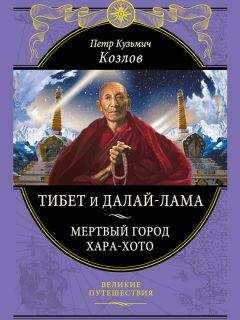

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Описание и краткое содержание "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото" читать бесплатно онлайн.

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Предание гласит, что на месте «Золотого субургана» в 1357 году родился великий Цзонхава, и что здесь была пролита кровь от его пупка. Спустя три года на этом самом месте стало расти сандальное дерево – «цан-дан», на листьях которого были видны изображения божеств. Ныне это дерево, именуемое «сэрдон-чэнмо», т. е. большое золотое дерево, находится внутри субургана, занимая его пустоту.

В хорошем виде поддерживается и большой соборный храм, вмещающий до пяти тысяч молящихся. При вступлении на его паперть меня поразил вид семи основательных плетей, развешанных по стене, причем наиболее внушительная из них была украшена голубым хадаком. Эти плети, как передавали мне местные обитатели и старейшие из лам Гумбума, только и поддерживают должный уставный порядок монастыря среди монашествующей молодежи.

Красив и богат также храм, стоящий рядом с восьмью белыми субурганами, по преданию построенный на месте спрятанного в землю последа ребенка, а впоследствии знаменитого реформатора буддизма Цзонхавы.

В Гумбуме Далай-лама остановился в особняке богатого тибетца, на западной окраине монастыря, на скате «западных высот», откуда открывался вид почти на весь Гумбум и на отдаленные цепи гор, замыкавшие горизонт с юга. Как и все солидные тибетские дома этот дом был обнесен высокой глинобитной стеной, с парадным входом, охраняемым тибетскими парными часовыми.

Придя в Гумбум 22 февраля[29], я расположился в доме отсутствовавшего знатного гэгэна Ачжя и поспешил дать знать о себе Далай-ламской канцелярии, которая не замедлила поставить меня в известность, что на следующий день мне уже назначена аудиенция у его святейшества.

Как и прежде в Урге, так и теперь здесь, первое мое свидание с Далай-ламой носило официальный характер. Прежде всего сопровождать меня в Далай-ламский лавран – духовный покой – явился нарядный тибетец-чиновник со свитой в три человека, в сообществе с которыми я и Полютов направились пешком, медленно поднимаясь в гору. Через четверть часа мы уже были у цели: миновали парных часовых, отдавших мне честь, и вошли во двор, застланный каменными плитами. Едва мы сделали несколько шагов по направлению высокого лаврана, как по ступеням его широкой лестницы навстречу нам спустился молодой человек по имени Намган, коротко остриженный, в красных одеждах, и, изящно поклонившись, предложил нам подняться на верх дома.

Здесь, очевидно, нас ожидали, так как на столиках стояло угощение в виде хлебцев, печений, сахара и других китайских сластей. Едва мы сели каждый за свой столик по чинам, как нам подали чаю, откушав которого, мы проследовали еще через ряд комнат, прежде нежели вошли в приемную к самому Далай-ламе. И здесь приемная правителя Тибета напоминала буддийскую молельню, в которой на почетном месте, словно на престоле, восседал тибетский первосвященник в нарядном одеянии. Подойдя к Далай-ламе и почтительно поклонившись, мы обменялись хадаками. Затем Далай-лама улыбнулся и подал мне руку чисто по-европейски.

После взаимных приветствий и осведомлении о дороге мы перешли к беседе о моем путешествии. Правитель Тибета очень интересовался нашим плаванием в прошлом году по озеру Куку-нору, но еще больше, кажется, развалинами Хара-Хото и всем тем, что нами было там найдено.

«Теперь мы уже с вами встречаемся второй раз», – заметил Далай-лама, – наше первое свидание было в Урге около четырех лет тому назад. Когда же и где мы встретимся вновь?. Я надеюсь, что вы приедете ко мне в Лхасу, где для вас, путешественника-исследователя, найдется много интересного и поучительного. Приезжайте, я вас прошу, надеюсь, не будете жалеть потраченного времени на такое большое путешествие. Вы объездили много стран, много видели и много написали. Но самое главное еще впереди – я буду ждать вас в Лхасу. А потом вы сделаете не одну, а несколько экскурсий по радиусам от столицы Тибета, где имеются дикие девственные уголки как в отношении природы, так равно и населения. Мне самому, – продолжает Далай-лама, – будет весьма приятно и интересно видеть вас после таких поездок и ознакомиться с вашими съемками, сборами коллекций, фотографическими видами и типами и лично выслушать ваш доклад о путешествии. У меня имеется большое желание перевести на тибетский язык труды по Тибету европейских путешественников. Ваше живое слово мои секретари должны будут занести в первую очередь и тем самым положить начало историко-географическим трудам по центральному Тибету».

В заключение Далай-лама сказал: «Не торопитесь с отъездом, ибо вам никто не будет указывать в этом отношении и ни от кого другого, как только от вас самих, будет зависеть, выехать раньше или позже на несколько дней. Мы будем видеться ежедневно, мне необходимо о многом поговорить с вами».

Во время наших разговоров мы пили чай, наливаемый из общего большого серебряного чайника. Во всем чувствовалась приятная непринужденность, объяснить которую можно было обоюдным искренним желанием свидеться.

После первого часового с лишком свидания я ушел от Далай-ламы с самым восторженным впечатлением. По дороге домой меня неотвязно преследовала мысль: какая перемена произошла в тибетском первосвященнике за те три – четыре года, что мы не виделись? Как и прежде, то же умное, сосредоточенное лицо, но временам та же очаровательная улыбка, те же планомерность и последовательность в разговоре, но вместе с тем что-то было новое, необъяснимое. Вот это-то новое, необъяснимое и продолжало меня интриговать до тех пор, пока я не нашел к нему объяснения. Период времени, который мы не виделись, Далай-лама жил исключительно походной жизнью и все время общался с новыми для него людьми, оставлявшими в нем, как во впечатлительном человеке, те или другие особенности, в совокупности наложившие на него этот своеобразный отпечаток.

На следующий день я прибыл к Далай-ламе с утра; теперь исчезла всякая официальность: я видел тибетского первосвященника в самой простой, симпатичной обстановке. Мне было разрешено обойти все Далай-ламские помещения, видеть его рабочий кабинет, говорить с его министрами, приближенными. Среди последних, к моему большому огорчению, не было видно моего хорошего приятеля, Копчун-сойбона, как оказывается, заболевшего и отставшего по дороге из Пекина в Гумбум. Придворный врач эмчи-хамбо, видимо, был очень рад нашей встрече; он несколько раз говорил мне, что начиная с Пекина и до самого Гумбума везде по дороге он старался навести обо мне справки и теперь от души доволен встрече со старым знакомым. Глядя друг другу в глаза, мы пожимали один другому руку!

Теперь среди обстановки Далай-ламы то и дело попадались европейские предметы. В одной из комнат висело на стенах до семи всевозможных лучших биноклей, в другой – отмечено почти столько же фотографических аппаратов, состоявших в ведении секретаря Далай-ламы, знакомого нам Намгана.

Далай-лама очень интересовался фотографией вообще и просил меня обучить Намгана разным фотографическим приемам: снимкам, проявлению и печатанию, равно уменью обращаться со всякими большими и малыми, простыми и сложными аппаратами.

Несколько дней мы усердно занимались фотографией как практически, так и теоретически. Намган старался заносить в свою памятную книжку все мои наставления. Нашей общей работы снимки представлялись самому Далай-ламе, от которого мы получали похвалу и поощрение. Помню хорошо, как однажды мы были сконфужены и в то же время умилены любезностью и внимательностью Далай-ламы, подобравшего на террасе трубочки наших давным-давно высохших отпечатков и переданных его святейшеством нам при встрече. Действительно, мы увлеклись всякого рода занятиями в проявительной комнате и пробыли там гораздо дольше, нежели предполагали, а поэтому разложенные для просушки оттиски, уже высохли, свернулись в трубочки и движимые ветром, вероятно, укатились бы далеко за террасу, если бы прогуливавшийся Далай-лама не подобрал их.

После занятий фотографией я обыкновенно беседовал с приближенными Далай-ламы или бывал приглашаем к нему самому, где запросто, просиживал подолгу. Как-то раз Далай-лама спросил меня, часто ли я получаю письма из России, когда получил известие в последний раз и какие в Европе новости? Случайно по приезде в Гумбум я на другой же день имел удовольствие, благодаря заботам сининских властей, получить ряд писем и газет, в которых самою большою новостью отмечалось Мессинское землетрясение, где между прочим итальянцы воздавали честь и славу русским морякам, с самозабвением спасавшим несчастных жителей и их имущество. Живое описание подобного стихийного бедствия поразило тибетского владыку.

Беседуя на эту тему, Далай-лама пригласил меня в свою библиотеку и подал мне большой немецкий географический атлас с просьбой указать на нем место катастрофы в Италии. Перелистывая затем, атлас, я во многих местах его видел пометки, сделанные чернилами или, точнее, тушью на тибетском языке. Оказывается, это перевод географических названий. Такой же заметкой снабжено было и место землетрясения в Италии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Книги похожие на "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото"

Отзывы читателей о книге "Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото", комментарии и мнения людей о произведении.