Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

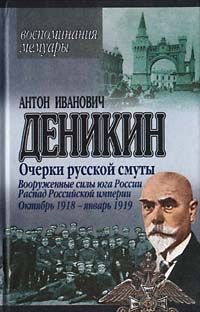

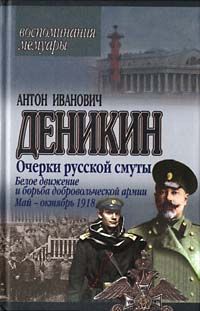

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Это обстоятельство, недостаточность содержания в петербургских условиях (81 рубль в месяц), наконец, конкурс, свирепствовавший в академической жизни, придавали ей характер подлинной борьбы за существование.

В академические годы мне пришлось впервые и потом неоднократно видеть императора Николая II и его семью – в различной обстановке.

Открытие офицерского «Собрания гвардии, армии и флота», заложенного повелением императора Александра III… Громадный зал переполнен. Присутствует император Николай II, великие князья, высший генералитет и много рядового офицерства… На кафедре – наш профессор, полковник Золотарев, речь которого посвящена царствованию основателя Собрания. Пока Золотарев говорил о внутренней политике Александра III, как известно, весьма консервативной, зал слушал в напряженном молчании.

Но вот лектор перешел к внешней политике. Очертив в резкой форме «унизительную для русского достоинства, крайне вредную и убыточную для интересов России пронемецкую политику предшественников Александра III», Золотарев поставил в большую заслугу последнему установление лозунга «Россия для русских», отказ от всех обязательств в отношении Гогенцоллернов и возвращение себе свободы действий по отношению к другим западным державам…

И вот первые ряды зашевелились. Послышался глухой шепот неодобрения, задвигались демонстративно стулья, на лицах появились саркастические улыбки, и вообще высшие сановники всеми способами проявляли свое негодование по адресу докладчика.

Я был удивлен – и таким ярким германофильством среди сановной знати, и тем, как она держала себя в присутствии государя.

Когда Золотарев кончил, государь подошел к нему и в теплых выражениях поблагодарил за «беспристрастную и правдивую характеристику» деятельности его отца…

В Зимнем дворце давались периодически балы в тесном кругу высшей родовой и служебной знати. Но первый бал – открытие сезона – был более доступен. На нем бывало тысячи полторы гостей. Гофмаршальская часть, между прочим, рассылала приглашения для офицеров Петербургского гарнизона и в военные Академии. Академия Генерального штаба получила 20 приглашений, одно из которых досталось на мою долю. Я и двое моих приятелей держались вместе.

На нас – провинциалов – вся обстановка бала произвела впечатление невиданной феерии по грандиозности и импозантности зала, по блеску военных и гражданских форм и дамских костюмов, по всему своеобразию придворного ритуала. И вместе с тем в публике, не исключая нас, как-то не чувствовалось никакого стеснения ни от ритуала, ни от неравенства положений.

Придворные чины, быстро скользя по паркету, привычными жестами очистили в середине грандиозного зала обширный круг, раздвинулись портьеры, и из соседней гостиной под звуки полонеза вышли попарно государь, государыня и члены царской семьи, обходя живую стену круга и приветливо кивая гостям. Затем государь с государыней уселись в соседней открытой гостиной, наблюдая за танцами и беседуя с приглашенными в гостиную лицами. Танцы шли внутри круга, причем по придворному этикету все гости стояли, так как стулья в зале отсутствовали.

Нас не особенно интересовали танцы. Пододвинувшись к гостиной, мы с любопытством наблюдали, что там происходит. Интересен был не только придворный быт, но и подбор собеседников. Мы знали, что если, например, посол одной державы приглашен для беседы, а другой – нет или один приглашен раньше другого, то это знаменует нюансы внешней политики; что приглашение министра, о ненадежности положения которого ходили тогда упорные слухи, свидетельствует об его реабилитации, и т. д.

А в промежутках между своими наблюдениями мы отдавали посильную дань царскому шампанскому, переходя от одного «прохладительного буфета» к другому. В то время при дворе пили шампанское французских марок. Но вскоре, по инициативе императора Николая, пошло в ход отечественное «Абрау-Дюрсо» (виноградники возле Новороссийска), которое было ничуть не хуже французских. И мода эта пошла по всей России, в большой ущерб французскому экспорту.

После танцев все приглашенные перешли в верхний этаж, где в ряде зал был сервирован ужин. За царским столом и в соседней зале рассаживались по особому списку, за всеми прочими – свободно, без чинов. Перед окончанием ужина, во время кофе, государь проходил по анфиладе зал, останавливаясь иногда перед столиками и беседуя с кем-либо из присутствовавших.

Меня удивила доступность Зимнего дворца. При нашем входе во дворец нас пропустила охрана, даже не прочитав нашего удостоверения, чего я несколько опасался. Ибо случился со мной такой казус: одеваясь дома, в последний момент я заметил, что мои эполеты недостаточно свежи, и у своего соседа-артиллериста занял новые его эполеты, второпях не обратив внимания, что номер на них другой (мой был – 2)… Еще более доступен бывал Зимний дворец ежегодно, 26 ноября, в день орденского праздника св. Георгия[22], когда приглашались на молебен и к царскому завтраку все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена.

Во дворце состоялся «Высочайший выход». Я бывал на этих «выходах». Среди шпалер массы офицерства из внутренних покоев в дворцовую церковь проходила процессия из ветеранов Севастопольской кампании, Турецкой войны, Кавказских и Туркестанских походов – история России в лицах, свидетели ее боевой славы… В конце процессии шли государь и обе государыни[23], проходя в трех-четырех шагах от наших шпалер.

На эти «высочайшие выходы» имели доступ все офицеры. Но никогда не бывало во время них какого-либо несчастного случая. Очевидно, к этим легким для покушения путям боевые революционные элементы не имели никакого доступа.

Действительно, после восстания декабристов (1825) был только один случай (в середине 1880-х годов) более или менее значительного участия офицеров в заговоре против режима (дело Рыкачева); позднее прикосновенность офицерства к революционным течениям была единичной и несерьезной.

В мое время в Академии, как и в армии, не видно было интереса к активной политической работе. Мне никогда не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска, еще в дни дела Рыкачева, тогдашний начальник Академии, генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академистами, сказал им:

– Я с вами говорю, как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии. Но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.

Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов.

* * *Некоторые академические курсы, серьезное чтение, общение с петербургской интеллигенцией разных толков значительно расширили мой кругозор. Познакомился я случайно и с подпольными изданиями, носившими почему-то условное название «литературы», главным образом пропагандистскими, на которых воспитывались широкие круги нашей университетской молодежи. Сколько искреннего чувства, подлинного горения влагала молодежь в ту свою работу!.. И сколько молодых жизней, многообещающих талантов исковеркало подполье!

Приходят однажды ко мне две знакомые курсистки и в большом волнении говорят:

– Ради Бога, помогите! У нас ожидается обыск. Нельзя ли спрятать у вас на несколько дней «литературу»?..

– Извольте, но с условием, что я лично все пересмотрю.

– Пожалуйста!

В тот же вечер они притащили ко мне три объемистых чемодана. Я познакомился с этой нежизненной, начетнической «литературой», которая составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. Думаю, что теперь дожившим до наших дней составителям и распространителям ее было бы даже неловко перечитать ее. Лозунг – разрушение, ничего созидательного, и злоба, ненависть – без конца.

Тогдашняя власть давала достаточно поводов для ее обличения и осуждения, но «литература» оперировала часто и заведомой неправдой. В рабочем и крестьянском вопросе – демагогия, игра на низменных страстях, без учета государственных интересов. В области военной – непонимание существа армии, как государственно-охранительного начала, удивительное незнание ее быта и взаимоотношений.

Да что говорить про анонимные воззвания, когда бывший офицер, автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», яснополянский философ Лев Толстой сам писал брошюры[24], призывавшие армию к бунту и поучавшие: «Офицеры – убийцы… Правительства со своими податями, с солдатами, острогами, виселицами и обманщиками-жрецами – суть величайшие враги христианства».

Такое же отрицательное впечатление производило на меня позже чтение нелегальных журналов, издававшихся за границей и проникавших в Россию: «Освобождение» Струве[25] – органа, который имел целью борьбу за конституцию, но участвовал в подготовке первой революции (1905 года); «Красного знамени» Амфитеатрова[26], в особенности – за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было прочесть такое откровение: «Первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным»…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.