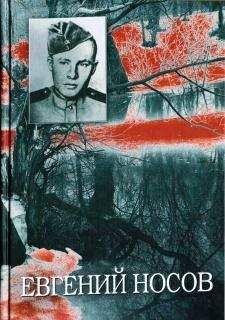

Евгений Носов - Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"

Описание и краткое содержание "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…" читать бесплатно онлайн.

В настоящее издание включены практически все произведения известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А. И. Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Академии российской словесности Евгения Ивановича Носова (1925—2002), написанные с 1948-го по 2002 г.

Произведения распределены по тематическому принципу. В томе 4 собраны произведения о Великой Отечественной войне, участником которой был писатель: повесть «Усвятские шлемоносцы», рассказы, очерки, статьи, интервью.

Во-первых, из-за какого прибытка обшаривали карманы убитых? Чем у них можно было поживиться? Ну, нашлась бы (и то не у каждого!) щепоть трухлявой махорки, самодельное кресало с ватным фитилем, надерганным из телогрейки, огрызок карандаша, измятое письмо из дома… Иногда попадется складной ножичек… В вещмешке можно было найти замызганное вафельное полотенце, пару сменных портянок, пачку крупяного концентрата или пару-тройку из так называемого неприкосновенного запаса… Ну еще замотанную в тряпицу складную бритву с засохшим обмылком… Вот и вся добыча? Да, возможны и наверно были такие случаи, когда не брезговали и этим. Но это равносильно случаю, когда мать подкидывает свое дитя… В массе своей совестливый русский солдат, в основном взятый от земли, никогда не порывавший с верой, под страхом душевного греха не позволял себе этого. Больше того, «трупный вор» вызывал молчаливое осуждение, и вряд ли кто-либо стал есть с ним из одного котелка. Тем паче с таким, который выдирал зубы или отрубал лопатой пальцы…

Да и где автор сих откровений встречал тогда солдат, сиявших золотыми коронками? Прокатившийся по стране голод тридцатых годов с помощью торгсинов выцедил у населения золотые затайки — бабушкины обручальные колечки, сережки, нательные крестики — все ушло в обмен на одеяло или пачку так называемого комбижира.

Но если золотую коронку еще не исключалось увидеть, скажем, у какого-нибудь старого штабиста или у чинов медперсонала, то золотые кольца на пальцах отыскать было невозможно на всем протяжении фронта, от Черного до Баренцева моря. Колец и перстней не имелось даже на пальцах генералов и маршалов, ибо ношение таковых свидетельствовало бы о приверженности к чуждой морали и даже нелояльности к существующему строю, всякого солдата, да еще комсомольца, с золотым обручальным кольцом сразу затребовали бы в политотдел…

Так что рубить лопатами пальцы было не из-за чего.

Что касается «свирепствования» похоронных команд, то мы уже знаем: грабить трупы не было соблазна: российский солдат был гол как сокол, даже поясок на нем — хабешного ремня… А «вынужденно» разувать, чтобы потом обувать живых, так же бессмысленно, поскольку на убитых была такая же изношенная рвань, как и на уцелевших.

Солдатская обувь чаще всего рвется в наступлении. Поэтому при мало-мальской передышке, а тем более в затяжном стоянии начинается ее повсеместная починка. В пехотной роте или артиллерийской батарее всегда находился умелец, который возил с собой рундучок с инструментами и подручным материалом. У нас на батарее тоже был сапожник-доброволец, который в тихую минуту всегда был горазд пришлепнуть раззявленный сапог. Я даже помню его фамилию — некто Андреев. И плох тот командир, который заставлял стаскивать обувь с убитых…

Видимо, не очень уверенный в сказанном, автор воспоминаний пытается подтвердить их признанием о том, что он и сам однажды снял ботинки с убитого лейтенанта.

Но я этому уже не верю. Что за лейтенант в ботинках? Откуда такой взялся? Я таких лейтенантов что-то не встречал. Ведь к ботинкам полагаются брюки навыпуск. Но таких тогда не шили. Стало быть, нашему лейтенанту пришлось бы ходить в галифе, повязанных на икрах обмотками. Но это не по уставу. А главное — курьезно. Ни один молодой офицер не решился бы показаться в таком виде даже на передовой, а особенно там, где бывают молоденькие медсестры или телефонистки. Да и что за проблема: сапоги для офицера всегда нашлись бы в полковой каптерке, а нет — на дивизионном складе. А то и сшили бы армейские умельцы, особенно если лейтенант у них в чести. У нас на батарее в летнее время почти все офицеры хаживали в зеленых сапожках из плащ-палатки. Удобно, легко и даже щеголевато.

Мне кажется, что автор передернул правду солдатского бытия с потаенной целью — внушить читателю, что наша армия в годы военных испытаний была поражена безнравственностью, тупой корыстью и вытекающим из этого глумлением над павшими сотоварищами.

Но это — всего лишь мелкие неправды. А вот ее крупные, масштабные формы, замахивающиеся на целые исторические свершения. И задействованы в них весьма крупные, общественно значимые лица.

Как известно, в результате зимнего 1942—1943 года наступления наших войск образовался выступ между Курском, Белгородом и Орлом, названный впоследствии Курской дугой. Географически эта часть советско-германского фронта и на самом деле походила на круто изогнутую дугу, обращенную на запад. Метафорически же ее следовало бы приравнять к боевому взведенному луку, концы которого упирались в Орел и Белгород, а в Курске находился апогей натянутой тетивы. Будучи крупным железнодорожным узлом, Курск действительно оказался стратегическим и оперативным центром, вершиной натянутой тетивы, кинетическая, убойная сила которой не имела себе равных.

Сюда направлялся поток военных грузов, боевые резервы, способные действовать в северном или южном направлении, здесь же, на местных предприятиях организовалась ремонтная база и продовольственное обеспечение фронтов. Оценивая ключевое значение города, противник жестоко бомбил Курск, особенно его железнодорожный район. Были дни, когда в течение суток в боевом налете принимало участие до пятисот фашистских самолетов.

Население города и освобожденных районов области оказывало огромную помощь командованию: сооружало оборонительные линии глубокой эшелонированности, подготовляло уцелевшие здания под госпиталя, а во время самих боев сдавало кровь для раненых, ремонтировало поврежденную технику, убирало завалы после бомбежки, восстанавливало искореженные железнодорожные пути, а рабочие депо срочно смонтировали несколько бронепоездов, которые потом успешно действовали на фронтовой рокаде. Кроме того, буквально за сорок дней была построена восьмидесятикилометровая ветка, ускорившая сосредоточение и боеприпасов.

Итог грандиозного сражения на Курской дуге: враг был жестоко разгромлен и отброшен. На курских полях остались бессчетные нагромождения поржавевших орудий и сбитых самолетов. Долгие десятилетия потом скрежетали осколки под плугом, а поглощенные землей мины и снаряды и до сих пор выжидают свои жертвы. И нет, наверное, больше такой земли, на которой оказалось бы столько детей, покалеченных смертоносными находками…

Попытки увековечить память о сражениях на Огненной дуге предпринимались в первые же годы после войны. Но все эти стелы, обелиски и скульптурные композиции оказались недостаточно выразительными и малоценными. Время требовало создать нечто монументальное, комплексное, с привлечением компонентов рельефа и увязки его с сюжетными композициями. Опыт такого мемориала уже был — курган Е. Вучетича в Волгограде {113}. Поэтому на создание проекта памятного комплекса, посвященного сражению на Курской дуге, был приглашен тот же масштабный, размашистый Вучетич. Под комплекс была отведена многогектарная площадка при въезде в город, начались сначала цокольные и коммуникационно-инженерные работы, затем возведение металлического каркаса под главную бетонную композицию. Но на этом этапе строительства автор проекта внезапно умер, и стройка, уже поглотившая огромную сумму денег, застопорилась. Заканчивать проект в первоначальном замысле долго никто не решался — слишком уж помпезно и затратно, а потому стройка замерла на многие годы. Лишь в восьмидесятых скульптор Бондаренко, используя прежние монтажные заделы, предложил свою ансамблевую композицию. Однако новый вариант оказался настолько неудачным — главная скульптура представляла собой нечто вроде гигантской ракетно-пусковой многозалповой установки, нацеленной на Запад,— что в городе едва ли не возникли демонстрации протеста: громоздкая и устрашающая атрибутика войны уже до крайности надоела. И очередной проект скандально провалился.

И тут, уже в годы реформаторства, со своей инициативой выступил скульптор Вячеслав Клыков. Его идея была достаточно привлекательна: вместо образа войны создать образы умиротворения и духовного очищения перед памятью погибших. На месте ракетной пусковой установки предлагалось поставить стилизованную, подчеркнуто устремленную вверх часовню.

С этой идеей Вячеслава Клыкова курскому руководству следовало бы согласиться: проста, приемлема народом и недорога. Но начальственные куряне не воспылали встречным восторгом. И понять их можно: издерганные прежними неудачами, удрученные выброшенными на ветер деньгами, они ответили что-то невразумительное, и В. Клыков отправился в Белгород.

Там часовенку сразу схватили и решили поставить ее на месте ожесточенного танкового сражения под Прохоровкой.

Бывший политический обозреватель Всесоюзного радио и телевидения В. Бекетов в свою очередь предложил белгородскому губернатору рядом с часовней В. Клыкова поставить мемориальный храм в память убиенных. Белгородцы взяли и этот храм и сразу же, не мешкая начали его строительство по принципу: «Кашу маслом не испортишь! А курянам…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"

Книги похожие на "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Носов - Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"

Отзывы читателей о книге "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…", комментарии и мнения людей о произведении.