Игорь Талалаевский - Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта"

Описание и краткое содержание "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта" читать бесплатно онлайн.

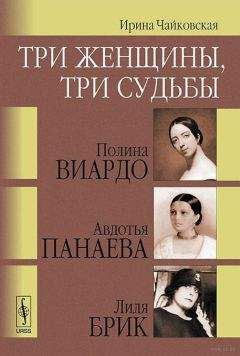

В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины «времен минувших» — Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская и Лиля Брик — переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов — Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов. Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур ХIХ-ХХ веков, волею Судеб попавших в сети их магического влияния. С невиданной откровенностью Психея разоблачается в очах видящих…

В последующие годы, по праву названные тобой «нашими русскими годами», наши тропинки еще вовсе не были нами протоптаны. И когда я возвращаюсь мысленно к этому периоду, сам выбор наших троп кажется мне магическим. Он позволил нам погрузиться в ту глубину, что звалась Россией для нас: мы проводили дни напролет в учениях и приготовлениях, надеясь на «русское откровение», — когда еще невозможно было определиться со временем путешествия, когда мы еще не имели четкого представления обо всем это. Но уже казалось, что мы коснулись всего этого сами, собственными руками; что-то проникало уже мощно в твою поэзию, но это что-то было еще безответственным: ему предстояло еще пережить желанную символизацию, как дар под российским небом, чтобы стать физическим символом того, что было в тебе и что толкало тебя к громкому крику освобождения твоей внутренней экзальтации. Этот крик был зовом к Богу как месту, где пространство сворачивается до единой картины, внутри которой царит неизмеримость в самой маленькой вещи и каждая вещь становится выражением боли поэта в гимне или в молитве.

Сначала то, что мы переживали в России, даже не требовало своего выражения: оно изливалось в чувствах непринужденно и полностью; литературное отражение этот опыт обрел позднее. Такие обстоятельства приводили к созданию того или иного пережитого мифа, часто — на почве совершенно неприметных событий. Невозможно было бы никому пояснить те детали, которые нас так сближали. Например, раскрыть значение того луга возле села Креста — Богородское в предвечернем солнце, или коня, возвращавшегося с вечерним стадом домой, и, как наказание, тащившего за ногой полено…

А помнишь еще комнату позади Кремля, где мы словно погрузились в язык могучих колоколов, хотя те и молчали, ведь в Росси они всегда молчат, — даже тогда, когда их раскачивают.

Нередко бывает так, когда два впечатлительных существа усиливают восприятие друг друга — чужое впечатление изнутри пронзает душу, словно собственное. И тогда этот удвоенный резонанс придает ощущениям беспримерную уверенность и твердость. И глубину этого сопереживания не уменьшало то, что для меня позади всех ощущений стояло нечто иное, чем для тебя: непосредственная радость открытия родины, которое мой ранний отъезд за границу отложил для меня на многие годы. Для тебя же это был новый творческий подъем, перемена, происходящая в твоем поэтическом бытии, вновь открывая то, чего ты так ждал — и если твоя дальнейшая жизнь отступалась от этого открытия, тебе грозила утрата твоей оригинальности.

Через много лет, когда по разным причинам возникший перерыв в твоей работе утомлял тебя до боли, ты часто говорил о своем желании подарить какому-нибудь предмету, какой-нибудь увиденной вещи «мистическое», «мифическое нутро» характер, — и это походило на старание «возродиться», дабы покинуть боль и страх. И тогда ты думал о нашем «русском взаимоусилении» как о чуде, которое наперекор всему могло бы еще существовать!

Тогда для нас было ясным и естественным существование этого чуда, и нисколько не мистическим, — это была реальность из реальностей, так что мы могли только обращаться к ней без конца. Именно она вдохновила, Райнер, твои веселые стихи, когда мы находились на двух разных «духовных полюсах» во время нашего долгого путешествия по Волге, и ты промолвил с полной искренностью: «Даже на самых далеких друг от друга кораблях мы пойдем одной дорогой, чтобы подняться по реке — ибо это наш общий исток, вечно нас ждущий».

Когда я об этом думаю, мне хочется продолжать говорить тебе и себе самой о жизни, словно именно таким способом впервые можно понять поэзию — не как ремесло, а как «чудо жизни», происходящее здесь и сейчас и ощутимое почти кожей тела. То, что поднималось, восходило в тебе, незаметное тебе самому, непосредственное и живое как молитва, должно было сохраниться для той, которая была подле тебя, как незабываемое открытие до конца ее дней. Оно охватывало все, чего бы ты ни касался; все материальное преображалось внутри тебя в божественное, и это твое детское самозабвение, с которым ты встречал и напаивал доверием каждый час на протяжении дня, превращало каждый из этих часов для тебя в совершенство. Наши дни были заполнены до краев: иными словами, это был период священных каникул и празднеств.

Каким далеким было от нас поначалу то беспокойное знание о конфликте, который сталкивает между собой нашу способность творить и способность горячо и непосредственно встречать саму вещь, побуждающую к творчеству! Разве человек, растворенный в молитве, способен волноваться о том, могут ли его протянутые в молитве руки быть сложены еще лучше? Даже если его порыв совсем неумел, разве он не держит в своих руках своего Бога? Впервые, когда нечто вошло в тебя, то нечто, что слагало твою молитву и чему ты хотел полностью посвятить себя в жизни, — твое извечное беспокойство о форме, достойной такой молитвы, — внезапно растворилось, поглощенное мирным доверием. Но позднее назойливым бумерангом возвращался конфликт между этими двумя никак несовместимыми требованиями: непосредственностью переживания Бога и одновременным приданием ему артистической формы…

Я никогда не могла дать себе отчет, на какой ступени глубины твое внутреннее вызревание готово было проступить наружу. Никогда ты не был таким великим, таким обожествляемым в моих глазах в этот час: тяжесть избранной тобою проблемы властно притягивала меня к тебе и я никогда не переставала чувствовать себя завороженной…

И все-таки — все-таки: не была ли я одновременно далеко от тебя? Вне реальности твоих поэтических дебютов когда мы могли формировать одно целое? Кто может измерить глубину сумерек последней близости и последней отдаленности двух существ?! Я была заботливой и любящей, быть может, самой близкой… и все-таки я была по ту сторону того, что объединяет мужчину и женщину, и такой я была всегда — непоправимо оторванной от того, что оставалось, и от того, что могло жить и расти до твоей и моей смерти.

Я ничего не хочу приукрашивать. Охвативши голову руками, я часто пыталась понять то, что происходило. И я была поражена в самое сердце тогда, когда на старой разорванной газете, я прочла эту справедливую фразу: «Я верна воспоминаниям; я никогда не буду верна людям». А твои письма, которые я получала, отлучившись ненадолго к семье в финский Ронгас? Они были наполнены твоими горькими преувеличениями: ты считал себя почти отвергнутым со всеми своими мольбами. Между нами разверзалась пропасть чистой грусти.

Мои наибольшие страх и боль связаны с тем российским воспоминанием — помнишь? Это было во время нашей обеденной прогулки в прекрасном лесу акаций, — как ты не мог спокойно пройти мимо одной из них. Тебя душили воспоминания, пронзали жала ассоциаций с нашими предыдущими прогулками, и ты спрашивал, показывая на деревья: «Ты помнишь?» Я согласно кивала головой, глядя на соседнюю акацию, которая, конечно, не отличалась от прочих. Ты со страхом и недоверием воскликнул: «Эта? Нет-нет, вон та!», и казалось, будто ты галлюцинируешь этими деревьями.

Такой же страх появлялся и тогда, когда ты не мог придать форму полноты какому-нибудь впечатлению: это не было ни разочарованием, ни укорами, ни несмелостью (как у большинства людей), нет, это был взрыв, ураган чувств, вихрящихся, словно внутри чудовища, — будто ты был обязан сдаться им почти как счастливой минуте творчества. Ты называл это продуктивностью, загубленной в печали, — безнадежным суррогатом того, что ускользнуло…

Райнер, Райнер, как часто я снова вижу тебя распростертым на большой медвежьей шкуре перед открытой на балкон дверью, и перелистываемые тобой страницы бросают тень и свет на твое лицо. Я не могу освободиться от этой картины, потому что это явилось как непосредственное воплощение фатальной власти творения поэта над поэтом-человеком. Впервые я поняла, что «творение» — кто же теперь родится благодаря тебе и какова будет ему цена? — было твоим законным хозяином. Чего он пожелает? Мое сердце на мгновение замерло, и что-то в середине меня приветствовало будущие Элегии, призванные родиться еще через десяток лет. Где бы ты ни побывал после, куда бы ни бросало тебя десятки лет спустя, — это было усилие обрести место абсолютной безопасности, желанием полной свободы действий, волей к вечной смене городов: твое стремление не иметь родины достигло своего предела. Теперь, Райнер, когда мы, немцы, политически поставлены перед проблемой нашей национальной самоидентификации, я иногда спрашиваю себя, на какой вершине то откровенное отвращение, которое ощущалось в тебе в отношении необходимости быть австрийцем, могло стать роковым в твоей судьбе? Можно было подумать, что простая любовь к родной стране, ощущение кровного родства могли бы хоть отчасти предотвратить приступы безнадежности, охватывавшие тебя, страшная опасность которых крылась в том, что они высекали в тебе адский огонь самоосуждения. Родная земля с ее камнями, деревьями, зверями таит в себе какую-то камерную сакральность, которая распространяется даже собственное существо.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта"

Книги похожие на "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Талалаевский - Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта"

Отзывы читателей о книге "Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта", комментарии и мнения людей о произведении.