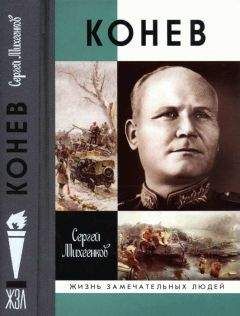

Владимир Дайнес - Маршал Конев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Маршал Конев"

Описание и краткое содержание "Маршал Конев" читать бесплатно онлайн.

Выходец из семьи кулака, табельщик по приемке леса, фейерверкер русской армии, «комиссар с командирской жилкой», «мастер окружений», «солдатский маршал» Иван Степанович Конев в годы Великой Отечественной войны принимал участие в крупнейших битвах и сражениях. Под Смоленском, Москвой и Ржевом, на Курской дуге и украинской земле, в Румынии и на берлинском направлении он проявил высокие полководческие качества. Конечно, были и неудачи, два раза на него обрушивался гнев Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Но Конев своими делами доказывал, что он достоин маршальского жезла.

В книге на основе ранее опубликованной литературы и документальных источников раскрывается жизненный и боевой путь талантливого полководца Красной Армии Маршала Советского Союза И.С. Конева.

Несмотря на это, фон Бок был недоволен действиями своих войск. «Разделение группы армий и ужасные погодные условия в значительной степени являются причиной того, — отмечал он 25 октября с изрядной долей скептицизма, — что продвижение наших войск резко замедлилось. В результате этого русские получили дополнительное время для укрепления обороны и пополнения своих поредевших дивизий. Тем более большая часть разветвленной железнодорожной сети вокруг Москвы все еще находится в их руках. И это очень плохо!»{149}

Командующий группой армий «Центр», убедившись, что с запада к Москве прорваться не удастся, решил перенести направление главного удара с запада на северо-запад. Части 4-й танковой группы были перенацелены на шоссе Волоколамск — Москва. Войска 9-й армии продолжили наступление, продвинувшись за семь дней на 30–40 км. Однако генерал-полковник Конев, быстро наращивая свои силы, сумел сорвать задуманный противником план окружения Северо-Западного фронта. Впрочем, не только 9-я армия, но и 3-я танковая группа были остановлены войсками Калининского фронта, которые к началу ноября перешли к обороне на рубеже по рекам Большая Коша и Тьма. Занимая охватывающее положение по отношению группы армий «Центр» с севера, Калининский фронт создавал непосредственную угрозу ее флангу и держал противника в постоянном напряжении. «Удержание нами района Калинина и Торжка сковывало действия противника, — вспоминал Иван Степанович, — не давало возможности немецко-фашистскому командованию осуществить ближайшие цели операции “Тайфун” и затрудняло взаимодействие групп армий “Центр” и “Север”. Оборонительные рубежи в районе Калинина закрывали врагу пути выхода в наш глубокий тыл, на Ярославль и в тыл Северо-Западного фронта»{150}.

В своем докладе Сталину 11 ноября генерал-полковник Конев отмечал, что в течение месяца войска Калининского фронта нанесли серьезные потери противнику, в том числе до 30 тыс. убитыми солдат и офицеров, 150 танков и 100 орудий. В результате он вынужден был перейти к обороне. Одновременно враг готовился силами 102-й и 253-й пехотных дивизий нанести удар с целью захвата Селижаровского оборонительного района с тыла и вытеснения из него войск фронта. Второй удар намечался из района Пушкино, Микулино-Городище, Лотошино по стыку Западного и Калининского фронтов в общем направлении на Клин. Для этого сосредоточивались три пехотные (86,162 и 5-я) и одна танковая (6-я) дивизии. Для срыва этого замысла Конев просил усилить фронт двумя стрелковыми дивизиями и включить в его состав 17-ю кавалерийскую дивизию, дать 65 тыс. человек пополнения с оружием, 3743 ручных и 191 крупнокалиберный пулемет, 1481 пулемет «максим», 2118 минометов, 162 зенитных и 259 артиллерийских орудий. Эта просьба была вызвана тем, что войска фронта понесли в предыдущих боях значительные потери. Так, дивизии 22-й армии насчитывали в среднем от 3 до 4 тыс. человек, а 30-я армия располагала всего двумя дивизиями (5-я стрелковая и 107-я моторизованная), одной танковой бригадой (21-я) с 20 танками, одним запасным (20-й) и одним мотоциклетным полками.

Войска Калининского фронта, остановив противника, занимались инженерным оборудованием обороны и вели боевые действия местного назначения. Одновременно активизировалась деятельность разведывательных органов. В штаб фронта стали поступать сведения о сосредоточении крупных сил противника южнее Калинина, где оборонялась 30-я армия. В своем донесении в Ставку ВГК от 15 ноября генерал-полковник Конев отмечал, что в эту группировку входят две танковые (1-я и 6-я), две моторизованные (36-я и 14-я) дивизии, 900-й моторизованный полк, 8-й полк СС, а также подводятся силы со стороны Старицы. На клинском направлении действовали три пехотные дивизии (129,86,162-я). Командующий Калининским фронтом сообщал, что не располагает свободным резервом для маневра на бежецком направлении, а потому просил выделить одну стрелковую дивизию и одну танковую бригаду, пополнить танками 8-ю танковую бригаду, дать пополнение в количестве 65 тыс. человек{151}. От 30-й армии требовалось спешно укрепить занимаемый рубеж обороны, усилив ее саперными подразделениями. В свой резерв Конев вывел две стрелковые дивизии 29-й армии и кавалерийскую дивизию, которые были сосредоточены северо-восточнее Калинина.

Каковы же были планы противника? Генерал-фельдмаршал фон Бок планировал силами 9-й армии и 3-й танковой группы провести операцию «Волжское водохранилище» с целью отбросить войска Калининского фронта к р. Лама, захватить переправы в западной части Волжского водохранилища и, развивая наступление в направлении на канал Москва, Волга, выйти на шоссе Теряево — Клин — Завидово{152}. Левофланговым соединениям 9-й армии после захвата Селижарова предстояло перейти к обороне для обеспечения левого крыла группы армий «Центр». Главным силам 9-й армии должен был оказать содействие 5-й армейский корпус 4-й танковой группы, которому предписывалось 16 ноября нанести удар на Теряево.

15 ноября войска группы армий «Центр» возобновили наступление на Москву, сосредоточив основные усилия севернее и южнее столицы. Враг, не считаясь с потерями, лез напролом. В ноябре морозы сковали землю. Танковые и моторизованные части противника теперь рвались к Москве не только по шоссейным дорогам. Войска Калининского и Западного фронта предпринимали все усилия для того, чтобы остановить врага. С целью не дать ему отдыха, заставить его почувствовать все «прелести» русской зимы, на которую он в последующем не раз ссылался, пытаясь найти оправдание своему поражению, по инициативе Сталина было решено создать в полосе боевых действий противника «зону пустыни». 17 ноября был издан приказ № 0428 Ставки ВГК, который требовал: «Лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для достижения этой цели предписывалось разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу врага на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог{153}. Эта задача возлагалась на авиацию, артиллерию и минометы, команды разведчиков, лыжников, партизанские диверсионные группы и команды охотников (20–30 человек). При этом не принималось в расчет то обстоятельство, что пострадает не только противник, но и местное население, лишенное крова. К тому же все эти меры не оказали сколько-нибудь ощутимого воздействия на врага.

В эти дни у командующего Калининским фронтом обострилась язва желудка, да еще вернулась боль в ноге. Это было последствием падение с лошади в предвоенные годы. Поэтому И.С. Конев обзавелся палкой, которую применял не только при ходьбе, но и в других случаях. Обстановка в те ноябрьские дни сорок первого была настолько тяжелой, что некоторые командиры не всегда умели сдерживать свои эмоции и давали волю рукам. Если верить писателю Ф.И. Чуеву, то известный летчик Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Г.Ф. Байдуков рассказывал ему следующее: «Зимой вызвали на Военный совет фронта. Снега огромной высоты, до Сафонова добирались на “полуторке”. Прибыли. Из избы выходит Матвей Захаров, начальник штаба, будущий Маршал Советского Союза, вытирает кровь из носа: “Ударил, сволочь!” — Что ж такое, Матвей Васильевич, брал Зимний дворец, пистолет на боку висит, ты бы его проучил! — говорит Байдуков»{154}. Главный маршал авиации А.Е. Голованов, с симпатией относившийся к И.С. Коневу, поведал Ф.И. Чуеву следующее: «Я тебе скажу следующее дело. Конев иной раз бил палкой провинившихся. Когда я ему сказал об этом, он ответил: “Да я лучше морду ему набью, чем под трибунал отдавать, а там расстреляют!”»{155}

Прежде чем продолжить рассказ, остановимся кратко еще на одном событии, которое в последующем изменит личную жизнь И.С. Конева. Однообразная пища, картофельное пюре с тушенкой, не совсем подходила для больного язвой желудка. Поэтому Иван Степанович попросил своего адъютанта Сало-махина найти опрятную женщину, которая могла бы хорошо и разнообразно готовить, а также убирала в его комнате. Адъютант быстро справился с необычной задачей: в расположении тыла 30-й армии ему посоветовали поговорить с буфетчицей Антониной Васильевной Петровой. Она родилась на хуторе Мухино Торопецкого уезда Псковской губернии. Окончив школу, уехала в Москву, где устроилась буфетчицей в Наркомат леса. С началом войны вместе с подругой пошла в военкомат, откуда была направлена в 31-ю армию. После того как ее войска понесли значительные потери в Вяземском сражении, Антонина была отправлена в Москву. Но снова попросилась на фронт, попав теперь в 30-ю армию. Кроткая на вид, но с сильным характером девушка понравилась командующему фронтом. Не прошло и полугода, как между ними завязались близкие отношения…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маршал Конев"

Книги похожие на "Маршал Конев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Дайнес - Маршал Конев"

Отзывы читателей о книге "Маршал Конев", комментарии и мнения людей о произведении.