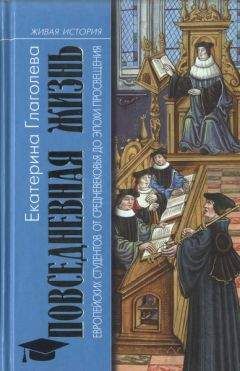

Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения" читать бесплатно онлайн.

Студенчество — тяжелая пора. Школярам порой приходилось голодать, а их спины покрывали шрамы от ударов, которыми вколачивали в них знание латинской грамматики.

Студенчество — веселая пора. Члены университетских сообществ устраивали шутовские испытания для новеньких, производили набеги на трактиры и постоялые дворы, посещали игорные дома порой чаще, чем классы, распевали фривольные стихи на мотив церковных песнопений.

Тяга к знаниям и охота к перемене мест заставляли студентов колесить по всей Европе. Бывало, переселялись даже целые университеты, не поладившие с местными властями.

Книга Екатерины Глаголевой рассказывает, почему обучение велось на латыни, как возникли знаменитые сегодня Сорбонна, Оксфорд и Кембридж, кто был прототипом доктора Фауста, как правительства боролись с «утечкой мозгов», какие факультеты считались наиболее престижными и какие жертвы приносили на алтарь науки ее верные адепты в надежде узреть истину.

Возрастные ограничения: 16+

Сложнее всего было привыкнуть к иноземной пище и манерам поведения за столом. Например, французы в XVI веке ели суп руками: вычерпывали гущу, а потом выпивали бульон. («Король-солнце» Людовик XIV даже в конце XVII века не пользовался столовыми приборами и ел руками соусы; веком позже дочери Людовика XV пили бульон из тарелок через край.) На постоялых дворах на весь стол был один нож, прикованный цепью, которым пользовались по очереди, и больше никаких приборов. А в Швейцарии тогда все ели ложками. Когда один студент из «немцев» потребовал у служанки ложку, та не понимала, чего от нее хотят; постоялец вспылил, думая, что над ним издеваются; его уняли с большим трудом.

Зато перед Великим постом на юге Франции было принято разбивать глиняную посуду, употреблявшуюся для подачи мяса, и покупать новую — под рыбу.

В Испании, отметил для себя Томас Платтер в 1596 году, всё отличается от Франции: обычаи, одежда женщин, форма бокалов (из них можно пить лишь маленькими глотками); каплунов не шпигуют салом, а поливают растопленным.

Впрочем, какие каплуны! Студентам, которых не подкармливали родственники, приходилось класть зубы на полку. Рабле рассказывает, на каком жалком пайке сидели постояльцы Коллегии Монтегю: младшим полагалось давать за обедом и ужином по куску хлеба и по одному яйцу или по половине селедки. Пить разрешалось одну воду. Старших кормили лучше. Им выдавали треть пинты вина, 1/30 фунта масла, блюдо дешевых овощей, варенных без мяса, целую селедку или пару яиц и на закуску кусочек сыра. В Ланском коллеже бурсаки отдавали объедки со своего стола бедным однокашникам-землякам.

Проживавшие на частных квартирах харчевались лучше, но не роскошно. Феликс Платтер без особого воодушевления вспоминает, чем его кормили у аптекаря Лорана Каталана из Монпелье: «В доме моего хозяина жили скудно; кухня была испанская, не говоря уж о том, что мараны не употребляют в пищу те же продукты, что и евреи. В скоромные дни на обед ели похлебку с капустой из баранины, редко — из говядины, бульона было мало. Похлебку ели руками, каждый из своей тарелки. На ужин всегда подавали салат и немного жаркого, от остатков ни у кого не было несварения желудка. Хлеб в достаточном количестве и вкусен; вина дают немного, оно темно-красное, его сильно разводят водой. Служанка сначала наливает вам воды, сколько попросите, а потом добавляет вина. Если не допьете, она остальное выльет; вино здесь не хранится больше года и быстро превращается в уксус».

И без того неизбалованные разносолами школяры были обязаны еще и соблюдать посты, питаясь сушеной треской, гнилой селедкой и прогорклым китовым жиром.

«С Пепельной среды, — вспоминает Платтер, — начинался Великий пост, во время которого запрещалось под страхом смерти есть мясо и яйца. Правда, мы, немцы, тайком нарушали этот запрет. Тогда-то я и научился намазывать лист бумаги маслом, разбивать сверху яйца и поджаривать всё это на углях. Из осторожности мы не пользовались никакой кухонной утварью. На протяжении всего Великого поста я бросал на пол в своем рабочем кабинете скорлупу от яиц, которые жарил на свечке на промасленном листе бумаги. Позже служанка нашла кучу скорлупы и рассказала хозяйке…»

Хозяева не стали доносить на постояльца-лютеранина, но ему пришлось отказаться от кулинарных экспериментов.

«На обед подавали капустные щи на постном масле и хека. Из других рыб — морской язык, которого тушили в растительном масле прямо во время обеда, или тунец. Сливочное масло при готовке не использовали вообще. Макрель, сардины хороши и вареные, и жареные, угри водятся в изобилии, а еще лангусты и креветки, которых приносят целыми корзинами. К несчастью, в нашем доме их видели редко. На ужин был салат-латук, или эндивий, или лук (его продают на рынке огромными связками к Дню святого Варфоломея — 24 августа), припущенный в подслащенном соке. Всю зиму угощались также жареными каштанами, но не было ни сыра, ни фруктов».

Впоследствии Феликсу довелось отведать каракатиц и крабов-пауков.

С другой стороны, может, и неплохо, что будущие ученые, врачи и юристы воспитывали в себе привычку к воздержанию. Нелепая смерть эпикурейца и материалиста Ламетри (по совместительству врача, специализировавшегося на болезнях, передающихся половым путем) могла послужить им уроком. Находясь в Потсдаме, Ламетри вылечил английского посла Тирконнеля, который устроил пир по случаю своего выздоровления. Врач уплетал за обе щеки и оприходовал почти всё блюдо паштета с трюфелями. В результате у него начались жар и бред, и он скончался в 42 года, оставив безутешную вдову и пятилетнюю дочь.

Помимо еды, школяры должны были покупать себе свечи, чернила, бумагу, перья, не говоря уже об одежде и обуви; при этом не наживался на них только ленивый. В университетских городах лавочники старались извлечь максимальную выгоду и взвинчивали цены. Иногда студенты ради экономии просили родителей закупить всё необходимое в родном городе, по менее высоким ценам.

Феликс Платтер был не прочь принарядиться. Однажды отец прислал ему кожи, выкрашенные в зеленый цвет, и юноша заказал себе из них костюм. Штаны оказались узковаты; портной уверял, что материала не хватило, но позже выяснилось, что он украл кусок и сшил сумку своей жене. Впрочем, Феликс не слишком расстроился: штанов из кожи в Монпелье тогда никто не носил, и на какое-то время он стал законодателем мод.

А. Н. Радищев с возмущением описывает злоупотребления уже упоминавшегося майора Бокума, приставленного к русским студентам в Лейпциге и получившего в свое распоряжение деньги, выделенные на их содержание:

«Причина нашего неудовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то есть в пище, одежде и протчем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.

Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по нескольку собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во всё продолжение нашего пребывания кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемыя, послужили к нашему в любострастии невоздержанию, но не оне к возрождению онаго в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были онаго корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается».

С этими записками перекликаются воспоминания В. И. Штейнгейля о Морском кадетском корпусе:

«Зимою в комнатах кадетских стекла были во многих выбиты, дров отпускали мало, и, чтоб избавиться от холода, кадеты по ночам лазили чрез забор в адмиралтейство и оттуда крали бревна, дрова или что попадалось; но если заставали в сем упражнении, то те же мучители, кои были сего сами виновники, наказывали за сие самым бесчеловечным образом. Может быть, это тиранство одну только ту выгоду приносило, что между кадетами была связь чрезвычайная. Случалось, что одного пойманного в шалости какой-либо замучивали до последнего изнеможения, добиваясь, кто с ним был, и не могли иного ответа исторгнуть, кроме — „не знаю“. Зато такой герой награждался признательностию и дружбою им спасенных. С этой стороны воспитание можно было назвать спартанским. Нередко по-спартански и кормили. Кадеты потому очень отличали тех капитанов, кои строго наблюдали за исправностию стола….»

Здоровье

Средневековые эпидемии. — Чума и миграции студентов. — Антисанитария

Говоря о бедных студентах, не следует забывать, что не только они бедны. Вернее, их нищета зачастую была лишь отражением общего безрадостного положения дел. Например, население Парижа, этих «новых Афин», регулярно страдало от голода, пожаров, войн и, разумеется, эпидемий.

На узких, загаженных улочках Латинского квартала, где в холодных, сырых и грязных помещениях теснилась школьная беднота, свирепствовали болезни.

Вот данные средневековых хронистов: в 1105 году в Париже разразилась эпидемия болезни, напоминающей грипп. В 1129 году Господь наслал на столицу спорынью, и эпидемию отравлений удалось остановить лишь 3 ноября 1130 года после шествия с мощами святой Женевьевы. В 1224 году зимние холода наступили 9 октября и продолжались до 25 апреля; по всей Европе прокатились эпидемии заразных болезней. В конце августа 1348 года в Париже началась чума и продолжалась два года. Король запретил мести улицы после сильного дождя, чтобы уменьшить сброс нечистот в Сену — главный источник питьевой воды. Эпидемии чумы потом повторялись довольно часто: с 1360 по 1363 год, в 1379–1380, в 1382-м, с 1399 по 1401-й. В 1437-м она выкосила 50 тысяч человек за полгода, а после вдобавок наступил страшный голод. В 1467 году в летнюю жару распространилась еще какая-то зараза. Париж настолько обезлюдел, что Людовик XI приказал присваивать звание гражданина любому, кто пожелает поселиться в столице. Чума вернулась в 1522 году, потом в 1531 (городским властям даже пришлось прикупить новые участки земли под кладбище), 1544, 1561 (студенты перебрались в Орлеан) и, наконец, 1636 годах.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения"

Книги похожие на "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения", комментарии и мнения людей о произведении.