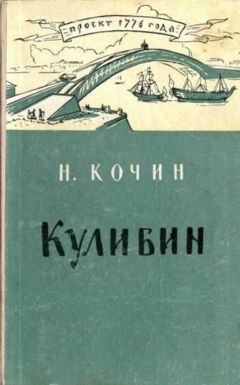

Николай Кочин - Кулибин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кулибин"

Описание и краткое содержание "Кулибин" читать бесплатно онлайн.

Много лет писатель Николай Кочин работает над материалами биографии своего замечательного земляка — Ивана Петровича Кулибина, талантливого русского механика-самоучки. Эти материалы, в большинстве своем малоизвестные, легли в основу его книги о Кулибине. Все в этой книге документально достоверно. С точностью летописца и образностью художника писатель воссоздает прошлое. Страница за страницей — и перед читателем раскрывается трагическая судьба даровитого самоучки из народа.

Первое издание книги Н. Кочина о Кулибине вышло в 1940 году. Настоящее издание — переработанное и дополненное.

Но самыми употребительными грузовыми судами на Волге, ходившими вниз и вверх между Рыбинском и Астраханью, были расшивы. В зависимости от способов перевозки клади, им в разных местах давали свои названия. На Волге известны были многие разновидности расшивы. Строились они главным образом в Нижегородской губернии, в Костромской и Казанской и были емкие, большие, очень крепкие. Делались из добротного леса и служили по десять лет и более того. Обшивка и днище расшив крепились железными костылями, конопатились паклей и тщательно замасливались. На этом судне ставилась толстая мачта, ближе к носовой части. Оснастка ее состояла из смоленых канатов и веревочных лестниц. Расшиву снизу тянули бурлаки, попутный ветер им помогал. На носу вырезывалась надпись: «Бог — моя надежда», имя и фамилия владельца, год постройки; на «скулах» судна рисовались или сирены, или русалки с загнутыми хвостами — плод воображения доморощенного художника. На вершине мачты ставился железный флюгер с изображением «Георгия-победоносца» или «архангела Михаила с трубой». Стоили расшивы до 5 тысяч рублей и поднимали груз до 25 пудов. На них перевозили хлеб, соль, персидские товары, рис, сухие фрукты, вино и спирт и все, что было ценного и что было везомо на Макарьевскую ярмарку. Под громадным парусом, ежели был ветер, величавая расшива являла очень красивое зрелище на Волге. Если же их был десяток и более, они шли под парусами, обгоняя друг друга, — это было еще живописнее. Дюжие бородатые лоцманы в кумачовых рубахах, раздуваемых ветром, зорко глядели вдаль. Сметливые их помощники с ловкостью кошек лазили по мачтам. Свистел ветер, скрипели снасти. Бурлаки, которые смогли в это время присесть и передохнуть, оглашали волжские пространства задорной песней.

Бурлаков давало главным образом крестьянство. Шли на Волгу «вольные хлебопашцы», чтобы подработать, — у таких бурлачество было профессией; шли оброчные — на них и держалась путина; иногда барин продавал крепостных судовладельцу на летний период. Интересно отметить, что помещики обманывали судовладельцев тем, что на базаре выставляли рослых людей, а паспортами снабжали слабосильных и таких отправляли потом на судно, к удивлению хозяев. Были бурлаки «по нужде» — беглый беспаспортный люд. От барина он попадал в лапы жадного купца, из огня да в полымя. Бурлацкие артели очень часто выказывали непокорство и лаже бунтовали. Бесправие их было поистине ужасно. Когда во время аварий они начинали роптать, хозяин бросал их паспорта в Волгу. Вспыхивал бунт, проливалась кровь, и артель разбегалась.

Особенно много было на Волге беглых крепостных.

Один был выход у крестьян, истязуемых помещиками, — удариться в бега. Множились толпы бездомного люда, который, как говорили тогда, «шатался-мотался по рекам глубоким и по степям широким». Промышлял он чем придется: подаянием, грабежом или разбоем. Для всех была пристанищем Волга — «вольная дорога, поилица-кормилица» и всех обездоленных укрывательница на своих необъятных берегах, в прибрежных лесах и потайных селениях, на сырых и густо поросших островах и в камышах астраханского устья. Волга была школой для целых поколений «разбойников», бродячего люда, беспокойных бурлацких толп и колыбелью народных восстаний.

«Ты скажи, кто тебя воспородил?»

«Воспородила меня родная матушка,

Воспоила, воскормила Волга-матушка,

Воспитала меня легка лодочка-ветляночка,

Возлелеяла меня нянька-мамка, волны быстрые,

Возростила меня чужа дальня сторона астраханская».

В конце XVIII века купцы отправляли свой товар на Макарьевскую ярмарку с пушками. Но и это не спасало от нападений. «Разбойники» нападали на караваны врасплох. «А если сплошают хозяева обороною, то взошедши разбойники на судно — первое слово их всегда было: «Сарынь на кичку!» — и ни один из рабочих не смей пошевелиться, ложись лицом в пол, а тут хозяина в пытку и жгут на венике, приговаривая: «Давай деньги! Где спрятал?» — и буде не отдаст все, что имеет, — убьют, и, тем довольствуясь, уезжают и суда на них нигде нет».

Уже с наступлением великого поста начинались в Нижнем Новгороде и крупных приволжских городах и селах бурлацкие базары. Площади запружались народом в рубищах. Бурлаки стояли артелями, чрезвычайно густыми. Вожак их торговался с судовладельцем, а остальные помогали ему криком. Нередко их вожак забегал к хозяину и за магарыч продавал интересы артели. Известный механик-самоучка П. А. Зарубин[70], сам занимавшийся расшивным промыслом, в своем автобиографическом романе, богатом фактами этой жизни и исключительно интересном («Темные и светлые стороны русской жизни»), дает изумительную и правдивую картину этой «ряды». Сперва артельные долго торгуются с судовладельцем, а подрядившись, испрашивают угощенье и пьют. Потом делают складчину и опять пьют. День заканчивался стонами, оханьем и разгульными песнями на городских площадях.

Плата была за «путину» — от Астрахани до Нижнего или от Нижнего до Рыбинска. Такие длинные путины бывали по одной за все лето. В 1797 году купцы Нижнего Новгорода отвечали директору водных коммуникаций Сиверсу, что «платится рабочим людям от Нижнего до Рыбинска по 12 рублей на человека».

Как только проходил лед, бурлаки из затонов выводили груженные товаром расшивы на воду. Из больших городов двигались бурлаки целыми караванами вверх по Волге, старались доставить груз до наступления мелководья. Тут начинали они маяться по прибрежному песку на необсохшей земле. Едущие же на низ по течению тоже не избавлены были от бед. Расшива часто прибивалась ко льду, и ее надо было отталкивать. Зарубиным рассказан печальный случай, когда бурлак, спасая судно и отталкивая расшиву от острова, не успел впрыгнуть на нее и там остался. И тут же на глазах у товарищей его затерло льдом и покрыло водой. Но любопытно, что этот бурлак выкарабкался из воды, влез в лодку, доплыл на ней до Лыскова, снят был с лодки увидевшими его рыбаками и догнал своих в Хвалынске.

А снизу путина превращалась в подлинную «оказию». Во время разлива берега еще были затоплены и ход «бичевой»[71] становился почти невозможным. Тогда продвигались вперед «подачами» — истинно рабский труд. Впереди расшивы завозилась лодка и кидала якорь. Уцепясь за другой конец каната, бурлаки, стоя на носу судна и упираясь ногами в палубу, подвигались к якорю. Когда судно подходило к нему, бурлакам давался конец каната от второго, завезенного вперед якоря, и так продвигались до перерыва. Этот способ передвижения судна описан Олеарием: «Русские, не имея ветра в точности позади себя, не плывут на парусах, но в лодке заносят вперед на одну четверть мили пути один якорь за другим, а затем сто и более человек, становясь один за другим, помощью каната из лыка тащат судно против течения».

Тяжкий труд бурлаков начинался с рассветом и кончался с первой звездой. Кожаная лямка надевалась через плечи на грудь бурлака, и он шел по берегу, утопая ногами в мокром песке и напевая заунывную песню. Обычно бурлаки за рабочий день проходили по десять километров. Многообразие препятствий отягчало их путь. Налетевший шторм наклонял паруса и опрокидывал расшиву. Встречный ветер делал продвижение вперед невыносимым, боковой ветер сминал рулевого и лишал судно управления. Быстрое течение в узких местах крутило суда, сталкивало их, производя аварии. Дождь делал дорогу негодной, обессиливал людей, портя снасти. Берег и тот чинил бурлакам на каждом шагу препятствия. То зыбкие песчаные места, то каменистые поляны, то колючий кустарник, то ямы, в которых калечились ноги, то овраги, то горы, по которым доводилось идти выше уровня мачт.

В передней лямке шагал самый опытный и здоровый бурлак — «дядька». Он сообщал ритм всей работе. За ним тащились «кабальные» — пропив весь заработок, они отбывали работу нехотя, за одни харчи; позади шли «усердные», которые должны были подгонять «кабальных». Ступали бурлаки вперед только правой ногой, придвигая к ней левую и обязательно «в ногу», чтобы не вносить разлада в общее движение. Шли под команду «Сено-солома» или пели песни.

Часто волжский ветер тащил расшиву вниз, а боковой ветер относил ее на середину реки. Тогда бурлаки обертывались лицом к судну с лямкою на спине, бросались на землю, упирались ногами в камни, в корни деревьев, во что попало, стараясь осилить стихию. В это время приходилось им очень тяжко и страшно, и они пели:

Ох, матушка Волга,

Широка и долга!

Укачала, уваляла,

У нас силушки не стало.

О-ох!..

Вот как описывает Зарубин одно из таких плаваний: «Около завтрака разыгрался сильный верховой ветер, который весьма препятствовал ходу расшивы. Бурлаки как ни налегали на свои лямки, однако не могли делать шаг более четверти аршина, а при сильном порыве ветра нередко и пятились еще назад. Так шли бурлаки несколько дней. Верховой ветер не переставал. Он только немножко переменился и подул с северо-запада. С переменою ветра переменилась и погода. Все небо обложилось облаками, пошел сильный ненастный дождь. На бурлаках не оставалось сухой нитки, — они промокли до костей. Ход бичевою сделался еще хуже: глинистая почва страшным образом налипала на лапти, которые от этого весьма тяжелели и скользили по огромным каменьям и по скалам гор, где путешествовали бурлаки бичевою. При таком неудобном ходе они еще более должны были напрягать свои силы и налегать на лямки, потому что равномерно и дружно действовать было нельзя. Некоторые, например, бурлаки перебирались, как дикие козы, с камня на камень, с утеса на утес, а некоторые скользили по косогору и падали. Следовательно, вся тяжесть лежала на остальных, которые еще не поскользнулись и не упали. Тяжело было работать нашим бурлакам, страх как тяжело. А они работали таким образом по крайней мере 19 часов в сутки; остальное время они употребляли на спанье и на обеды.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кулибин"

Книги похожие на "Кулибин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Кочин - Кулибин"

Отзывы читателей о книге "Кулибин", комментарии и мнения людей о произведении.