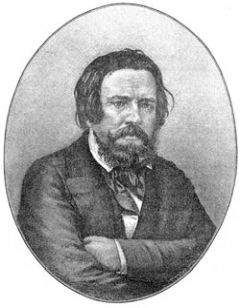

Михаил Алпатов - Александр Иванов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Иванов"

Описание и краткое содержание "Александр Иванов" читать бесплатно онлайн.

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Глядя на него, нельзя не вспомнить вдохновенных строк Веневитинова о призвании поэта:

Но ясный луч высоких дум

Невольно светит в ясном взоре…

Иванов не послушался отца: Аполлон не отмеривает у него рукой музыкального такта. Художник поставил себе более трудную задачу — в самом расположении фигур наглядно выразить основную тему своей картины, музыкальную гармонию. Фигура Аполлона, как старшего, поднимается над другими и образует вершину пирамиды. Но голова его повернута, левая нога выставлена вперед, и это придает ему нечто порывистое. Возведенный к небу взор его выходит за пределы картины, зато широкий плащ волной своих складок привязывает его к земле. Фигура Кипариса рядом с Аполлоном почти сливается с ним и служит ему опорой, недаром и кисти их рук переплетены. Наоборот, детское тело Гиацинта несколько отодвинуто, между ним и Аполлоном имеется небольшой интервал. Зато камень, на который он взгромоздился, уравновешивает более тяжелую правую половину группы.

В картине незаметно застылой симметрии, но господствует равновесие разнородных по характеру и подчиненных общей гармонии частей. Вся она равномерно заполнена телами, в ней нет ни пустот, ни каких-либо частностей, не связанных с основной темой. Мягко круглящиеся и струящиеся контуры преобладают и в тканях, и в телах, и в очертаниях скал, и в деревьях фона. Силуэт фигуры Кипариса находит себе отклик в силуэте темного дерева на фоне его. Дальняя гора повторяет своими очертаниями пирамидальную группу фигур, намекая на то, что музыкальная гармония звучит и в природе.

Ясный, спокойный, как бы всепроникающий свет вносит в эту сцену нечто радостное и просветленное. На нежной розовой фигуре Аполлона почти незаметно теней, только лицо его чуть закрыто прозрачной тенью от дерева, но и на него ложатся отсветы снизу. Фигуры вырисовываются обобщенными силуэтами, и это ослабляет впечатление их материальности. Только веточка дуба резко вырисовывается на светлом фоне неба. И эта небольшая деталь помогает догадаться, что темная масса за фигурами — это густолиственная крона дуба. С большой тонкостью Иванов сопоставляет, но. не сливает, близкие по характеру цвета и близкие по светосиле тона розового тела Аполлона, его лимонно-желтого плаща и брошенной на камень белой ткани. Эта ткань с ее нежными сизыми тенями звучит «колоритно», то есть выглядит как цветовое пятно. Земля и камни выдержаны в серо-охристых и розовых тонах и этим гармонируют с цветом обнаженных тел.

Хотя Иванов писал «Аполлона» в мастерской, но общее красочное впечатление, пронизанность светом и мягкие рефлексы на лице Аполлона рождают впечатление света на открытом воздухе. Избегая резких контрастов и эффектных красочных ударов, Иванов строит колорит на соотношении красочных пятен различной светосилы и этим обогащает свой живописный язык. «Аполлон» должен быть назван произведением подлинного колориста.

Особенная прелесть «Аполлона» в возвышенном благородстве его образов без холодной отвлеченности, в идеальном совершенстве человеческих тел без академической сухости. В картине царит гармония, но нет застылости, есть возвышенность, но образы человечны. Все дышит в ней ощущением близости совершенства и счастья. Вместе с тем в ней разлито едва уловимое грустное чувство, словно от сознания хрупкости этой красоты. Иванов никогда не расставался с «Аполлоном» — своим самым задушевным, лирическим созданием.

В истории русского искусства картина Иванова должна занять то же место, что поздняя лирика Пушкина, цикл его стихов о призвании поэта. Перед этой картиной, как ни перед одним другим произведением русской живописи, приходят на ум строчки вроде: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», или: «Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал», или, наконец: «Поэт! не дорожи любовию народной».

В этой первой созданной на чужбине картине Иванов давал ответ на те вопросы о судьбе искусства, которые занимали его еще в Петербурге и которые со всей остротой вновь встали перед ним, когда по прибытии в Рим он получил первые вести от семьи. Там, в николаевской России, искусство, академия, художники находились в унизительной зависимости от царского произвола. В своей картине Иванов воспевал свободу творчества и дружбы поэтов как условие художественной гармонии. В этом смысле можно утверждать, что эта написанная на мифологическую тему картина молодого художника входит в ряд его произведений, в которых выявилось его неизменное отвращение к деспотизму.

ПО ГОРОДАМ ИТАЛИИ

По прихоти своей скитаться здесь

и там,

Дивясь божественным природы

красотам

И пред созданьями искусств

и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах

умиленья —

Вот счастье! вот права!

Пушкин, «Из Пиндемонти».Большинство русских пенсионеров обычно не выезжало за пределы Рима. Самое большее в летние месяцы они спасались от римского зноя в окрестных горах или отправлялись в Неаполь на морские купанья. Реже посещали Флоренцию. Венецию они избегали — под тем предлогом, что венецианские живописцы и даже сам Тициан не владели рисунком, этой основой основ искусства живописи, согласно академической доктрине.

Со своей неистощимой пытливостью ума Иванов не мог удовлетвориться Римом и его художественными богатствами. На четвертом году своего пенсионерства он предпринимает образовательное путешествие по Северной Италии и вслед за этим несколько раз на протяжении десяти лет посещает итальянские города, богатые памятниками искусства.

С путеводителем Валери и с «Историей живописи» Ланци в кармане, с посохом странника в руках, останавливаясь в бедных альберго, гостиницах, не боясь неудобств в пути, не стремясь ни к чему другому, как только видеть и изучать старое искусство и этим обогащать собственное мастерство, отправлялся Иванов в свои путешествия. Они приводили его в такие места, которые обычно не посещали даже вездесущие англичане, где для местного населения не было соблазна легкой наживы от путешественников и где народная жизнь сохранилась в неприкосновенности; искусство не было здесь предметом особых забот, не пряталось в витринах музеев, а, казалось, естественно вырастало из почвы страны, рожденное тем самым народом, который можно было наблюдать на площадях городов, в остериях или перед порталами старых домов в тихих переулочках маленьких городков.

Конечной целью путешествий Иванова была потребность ближе ознакомиться с великими колористами Венеции, о которых в Петербурге не имели понятия и которых плохо знали и в римской колонии. Иванов признавался, что ехал в Венецию ради «наглядки», — это слово означало в то время умение, которое самоучки приобретают, глядя на мастеров своего дела. Действительно, в обращении с красками Иванов чувствовал себя новичком, самоучкой, и потому поездки должны были стать для него школой живописного мастерства. Но как ни увлечен он был задачами художника, он широко раскрытыми глазами смотрел вокруг себя, жадно впивал все новые и новые впечатления.

В первую свою поездку в 1834 году Иванов из Рима двинулся прямо на север к восточному побережью. В одном из ближайших к Риму городков художник долго любовался широким потоком быстро несущейся с гор воды; на нижней площадке этот поток разбивался в мелкую пыль, которая подымалась на воздух; еще ниже скачущая пена и пыль поднимались клубами и, отражая ярко блещущее знойное небо, покрывали лиловато-зеленоватыми отсветами береговые скалы, деревья, кусты и все окрестные предметы. Это были знаменитые каскады Терни.

Вечером в городке, где он остался ночевать, его поразило странное зрелище. По главной тесной уличке медленно двигалась толпа: впереди шли люди в длинных темных плащах, с лицами, закрытыми черными масками, и с крестами в руках. Они шли с протяжным пением, вослед тянулись мальчики со свечами, за ними шел босоногий мужчина в белой одежде, с огромным крестом на плече и длинной цепью, привязанной к ноге; за босоногим мужчиной снова шли люди в черных масках, и снова мужчина с крестом, и так повторялось десять раз, шествие завершали люди с факелами, дети с крылышками, пришитыми к плечам, духовенство со священными реликвиями, торжественно выступавшее войско. Это была процессия по случаю страстной пятницы, народный обряд — от него пахнуло таким средневековьем, от которого не осталось следов даже в Риме. Вечером за ужином в остерии Иванов залюбовался девушкой, которая пела и играла на гитаре. Девушка бросала на незнакомца страстные взгляды и, улыбаясь, показывала ряд ослепительно белых зубов. Иванов записал в путевой дневник, что устоял перед этим искушением.

Иванов еще недостаточно знал страну, язык и историю народа, чтобы со всей глубиной оценить и современную и старую жизнь Италии. Но в своих путешествиях он умеет многое подметить зорким глазом художника. Он замечает картины природы, любуется виноградниками по сторонам от дороги, виднеющимися вдали полями и пересекающими их речками Ему запомнились очертания Альпийских гор по дороге из Брешии в Бергамо, Тразименское озеро, зеленеющие луга в окрестностях Пизы. В каждом городе он замечает его своеобразную физиономию: Болонья кажется ему унылой из-за многочисленных арок, которые делают ее дома похожими на амбары, Виченца понравилась своим расположением на холмах, Брешия показалась особенно веселым городом, Милан запомнился своей опрятностью, благоустроенностью улиц, тенистостью публичных садов и обилием лавок и веселой музыкой. Наоборот, Парма напомнила лазарет или богадельню, так как здесь женщины ходят в грязно-лиловых салопах и всюду попадается бездна нищих. Иванов обращал внимание на архитектуру городских зданий, но особенно привлекал его облик и нравы местных жителей. Он восхищается красотой венецианок в их темно-красных платьях и в черных передниках, с роскошными мелко заплетенными и кольцеобразно зашпиленными косами. Он любовался их скорой и мелкой походкой и той грацией, с которой они носят тяжелые коромысла. Ему запомнилось, что среди этих «фриуляночек» есть множество блондинок. В миланках он подметил необыкновенную опрятность как в платье, так и в домашнем быту. Их фигурам придают особенную грацию темные вуали, которыми они закрывают завернутые «в улитку» косы. Их протяжная, мерная речь пересыпана множеством французских слов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Иванов"

Книги похожие на "Александр Иванов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Алпатов - Александр Иванов"

Отзывы читателей о книге "Александр Иванов", комментарии и мнения людей о произведении.