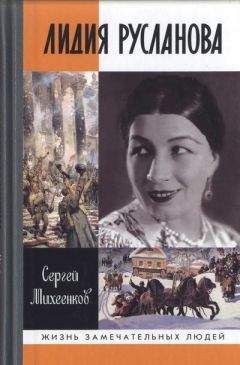

Сергей Михеенков - Лидия Русланова. Душа-певица

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лидия Русланова. Душа-певица"

Описание и краткое содержание "Лидия Русланова. Душа-певица" читать бесплатно онлайн.

Есть такая русская пословица: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. В жизни героини этой книги были и сума, и тюрьма, а ещё в ней были верность и предательство, нищета и богатство, и радости и горя было немерено. Но главное, что сопровождало её с малых лет и до последнего вздоха, — это поистине всенародная любовь. Писатель Сергей Михеенков рассказывает об уникальном явлении в русской культуре, о том, как сирота из поволжской деревни Даниловки Прасковья Лейкина, просившая Христа ради во дворах богатых саратовских домов, удивительным образом превратилась в гениальную певицу, непревзойдённую исполнительницу русских народных песен Лидию Русланову. Такая судьба просто не могла не породить легенд и даже небылиц. Новая биография, написанная на основе воспоминаний её близких, друзей и родственников, открывает многие неизвестные страницы жизни великой певицы.

знак информационной продукции 16 +

Как тонко она чувствовала и как бережно сохранила язык своей родины с его образностью и лаконизмом! «Отца моего в солдаты увозили…» «В солдаты увозили…»

Мать Прасковьи вскоре заболела. И на плечи старшей дочери — неважно, сколько лет ей исполнилось — легли заботы о младших брате и сестре.

Татьяна лежала на лавке. Умирала она медленно, тая на глазах детей. У Прасковьи, глядя на догорающую, как свечечка, мать, всё внутри сжималось от жалости и тоски. Чтобы жалость и страх совсем не разорвали её маленькое сердце, шестилетняя Паня забиралась на печь к бабушке и, стоя на тёплых кирпичах, пела. Она пела, глядя на мать, те самые «стоны» и «вопли», которые часто слышала из уст бабушки. Ей было жалко и маму, и сгинувшего на войне отца, и бабушку, и брата, и сестру, и себя самоё, и всех на свете бедных, больных и покалеченных, обойдённых судьбой.

Такое воспитание, такие уроки получила её душа в самых своих началах. Впоследствии это скажется и на репертуаре руслановских песен, и на интонации многих из них, и на окраске, казалось бы, уже известных и знакомых публике мотивов, сделает их более глубокими, по-руслановски проникновенными и уже неповторимыми. Скажется и на манере исполнения, на отношении к песне — ни одно её выступление не повторяло предыдущее. Менялось настроение — менялся и окрас песни.

Вскоре даниловские старухи завопили и над телом Татьяны Лейкиной.

О смерти Татьяны Ивановны Лейкиной существуют противоречивые сведения. В справочниках пишут: надорвалась на кирпичном заводе, выполняя тяжёлый, неженский труд, чтобы заработать копейку на пропитание своей семьи. Семейные предания сохранили другую правду: простудилась, полоская в проруби бельё. Но есть и третья, самая невероятная: Татьяну Ивановну убили в Петровске во время революционных событий 1905 года.

Можно предположить, что именно эта версия, невероятная, наиболее правдива.

Осенью 1905 года после объявления царского манифеста «О свободе»[2] заволновались крестьяне Саратовской губернии. Особую силу волнения приобрели в сёлах Петровского уезда. Дошло до насилия — громили и жгли помещичьи усадьбы. Как писал саратовский хроникёр начала прошлого века: «Вожди ударили в набат, дружинники разоружили полицейских, надели их портупеи» и повели народ громить богатые усадьбы. Были сожжены имение князей Гагариных, герцога Лихтенбергского, многие другие. Чтобы усмирить разбушевавшийся уезд, в Петровское прибыла сотня оренбургских казаков. Вот тут-то и гульнули ногайки. В иных деревнях дело дошло до стрельбы. Были убитые. Начались аресты. Допросы. Пытки. Хроникёр упоминает об умерших во время допроса и не доживших до суда. Арестованные показали: «Жгли люди пришлые, ничего общего с землёй не имеющие». И тут же: «Ближайшие к местам погромов крестьяне привлекались к грабежу и поджогам…» «Саратовская губерния по сумме нанесённого ущерба помещичьим экономиям стояла на первом месте в России». А ведь губернатором здесь служил не кто-нибудь, а Пётр Аркадьевич Столыпин, будущий реформатор России. Самым буйным в губернии оказался Петровский уезд. В списке населённых пунктов, где народ волновался особенно лихо, значились и село Чердым, и деревня Александровка.

Старик Дмитрий Алексеевич Горшенин, в семье которого жили дети, невзлюбил старшую внучку за её дерзость. Сказывалось, должно быть, и то, что девочка ему была всё же не родной. Вот что вспоминала сама Русланова: «Дед меня бил. Я залезу на солому, на крышу соломенную, а в кармане у меня — спички. Если дед меня бьёт, я говорю: „Запалю крышу!“ Однажды и запалила. Уж били меня смертным боем. А потом приехала бабушка, материна мать. Сказали: забирайте сейчас же, чтоб её духу не было. Бабушка меня увезла в деревню. И мальчика взяла. Итак, у неё было двое детей, а есть-то нам и нечего. Так мы с бабушкой и пошли по миру».

Бабушка сшила из старой дочерней юбки две перемётные сумы — одну себе, другую Пане, — и пошли они, преодолев стыд и ведомые нуждой, по окрестным деревням христарадничать.

Некрасивая, малорослая и кривоногая, Паня вскоре поняла, чем надо брать публику, пусть и небогатую, но всё же готовую подать копеечку. Её надо брать голосом. И не просто голосом. А так проникнуть и разжалобить, что не только медного пятака за песню не жаль, а и серебряного гривенника. Случалось, добирались до какого-нибудь городка или богатого торгового села, а там ярмарка или воскресный базар. Люди, всегда в таких местах охочие до развлечений, сразу же окружали их, когда Паня расходилась в частушках. Уж их-то она знала превеликое множество. Ей аплодировали. А она, подзадоренная, озорно кричала публике:

— Это что! Это я только из карманов достала! А вот сейчас подшальник развяжу!..

И сыпала частушками из своего «подшальника». Уже тогда она знала, какой публике какие частушки по душе. Репертуар составляла по ходу выступления.

А то вдруг начинала кричать либо зайцем, либо утицей, смешно и озорно квакать лягушкой. И — снова песни да частушки! Не уставала. Не теряла голоса и силы. Только бы слушали…

— Чья ж такая?! Эка певунья! — крякали от удовольствия и восхищения зеваки, богатые мужики и купцы, доставая из кошелей мелочь.

— Видать, сирота. Вон и старуха с ней слепая…

А старуха, улучив удобную минуту, выводила жалостливым голосом свою партию:

— Подайте сиротам Христа ради, люди добрые! Мамка померла. Отец за веру, царя и отечество…

Сама Русланова о первых своих «концертах» на пару с бабушкой вспоминала так: «…А там купчихи. Вот под окошко подойдёшь, она (бабушка по матери. — С. М.): „Ну-ка, заводи!“ И я — „Подайте милостыньку Христа ради… Мы есть хотим, дай нам хлебушка, тётечка милая“. Открывается ставня, вылазит богатая толстая купчиха, говорит: „Ты чего, девочка, тут скулишь?“ — „Тётечка, мы есть хотим“. — „Ну, эт, что ж тебе есть, а ты чего умеешь?“ — „Я всё умею, — говорю. — Петь я умею, плясать. Ты нам только хлеба давай“. Принесли нам хлеба. Разделили мы этот хлеб, кусочек на троих: бабушке, брату и мне. Я очень горевала по брату».

Такими были первые концерты будущей великой певицы. Гонорар — хлеб, «кусочек на троих». Этот «кусочек» будет сидеть в ней, затаившись в глубинах подсознания, всю жизнь. Возможно, именно он и поможет выжить там, где многие погибали.

Вскоре и бабушку отнесли на кладбище. Сирот разлучили.

Не сразу дети попали в приюты. Как рассказывают родственники Руслановой, которые до сих пор живут в Саратове и других волжских городах и селениях, сперва сироты жили в семье тётки по матери Елены Ивановны Мироновой. Жалко было Елене Ивановне сестриных детей — всё же родная кровь. Но муж её, Федот Иванович, невзлюбил детей свояченицы и сказал жене: «Или они, или я». Потом какое-то время сироты жили у другой материной сестры — Степаниды Ивановны. Но у той своих было шестеро…

Впоследствии, по тем же семейным рассказам, Анисим Александрович, муж Степаниды Ивановны, всю жизнь казнился: зачем не оставил сирот у себя?.. Однажды один из сыновей Анисима Александровича и Степаниды Ивановны и двоюродный брат Руслановой Афанасий попал на концерт сестры и после его окончания, оглушённый восторгом от её голоса и того, как певицу принимала публика, хотел было подойти к ней и «объявиться, да не посмел, памятуя вину отца…»[3].

Голос Прасковья унаследовала от родни по отцовской линии. Пела бабушка. Пел и дядя Яша. А душевной глубины зачерпнула из материнского рода. Да и бабушка тоже певала.

Яков Лейкин в Даниловке был местной знаменитостью. Ни одно деревенское веселье или иное торжество не обходилось без него. Песни Яши Лейкина были особенные, он умел их мастерски переделывать на разный манер и к случаю. И это впоследствии певица переняла.

Лидия Андреевна вспоминала: «Мужчины считали петь ниже своего достоинства. Один только был дядя рябой, брат отца. Звали его Яша. Из-за песен он был деревенской знаменитостью. Пел Яша на свадьбах, на посиделках. Приглашали его почтительно, как крупную персону. Песен он в голове держал миллион, но чаще импровизировал. Это больше всего ценилось. Под его пение все вокруг плакали и плясали. Когда он пел, я подходила поближе. Самородок очень высокой пробы…»

Подходя к дяде как можно ближе, Паня старалась заглянуть ему в рот.

— Ты что мне в рот смотришь? — спросил он её однажды.

— У тебя там дудочка? — спросила она.

Дядя Яша засмеялся:

— Не дудочка, а душа.

— А что такое душа — большая дудка?

«В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь и заплачек, и песен радости», — с благодарностью вспоминала Русланова своих земляков и тот мир, из которого вышла.

Верно говорят, что каждый род даёт своего кузнеца и хлебороба, воина и певца, да только не все выживают, но и, выжив, не все угадывают в себе природное предназначение и, что случается чаще всего, проводят лучшие свои дни и годы, усердствуя на чужом поприще. Ведь и у Прасковьи Лейкиной судьба могла бы сложиться иначе: вернулся бы весь в орденах отец, не заболела бы мать, и она сама, избрав более простой и надёжный жизненный путь, удачно бы вышла замуж, нарожала детей и пела бы им колыбельные, а односельчан веселила и радовала на свадьбах, как дядя Яша Лейкин.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лидия Русланова. Душа-певица"

Книги похожие на "Лидия Русланова. Душа-певица" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Михеенков - Лидия Русланова. Душа-певица"

Отзывы читателей о книге "Лидия Русланова. Душа-певица", комментарии и мнения людей о произведении.