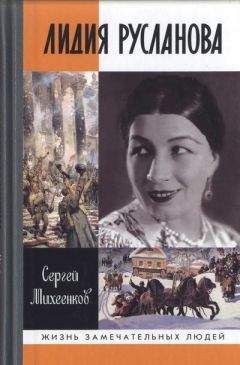

Сергей Михеенков - Лидия Русланова. Душа-певица

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лидия Русланова. Душа-певица"

Описание и краткое содержание "Лидия Русланова. Душа-певица" читать бесплатно онлайн.

Есть такая русская пословица: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. В жизни героини этой книги были и сума, и тюрьма, а ещё в ней были верность и предательство, нищета и богатство, и радости и горя было немерено. Но главное, что сопровождало её с малых лет и до последнего вздоха, — это поистине всенародная любовь. Писатель Сергей Михеенков рассказывает об уникальном явлении в русской культуре, о том, как сирота из поволжской деревни Даниловки Прасковья Лейкина, просившая Христа ради во дворах богатых саратовских домов, удивительным образом превратилась в гениальную певицу, непревзойдённую исполнительницу русских народных песен Лидию Русланову. Такая судьба просто не могла не породить легенд и даже небылиц. Новая биография, написанная на основе воспоминаний её близких, друзей и родственников, открывает многие неизвестные страницы жизни великой певицы.

знак информационной продукции 16 +

Она отмахивалась, отговариваясь, что, мол, каждый жнец должен свою полоску жать…

Но однажды в Малом театре шла «Васса Железнова»[22]. Вассу играла Вера Пашенная[23]. Русланова весь спектакль просидела молча, сосредоточенная. Обычно любившая обмениваться репликами, на этот раз не проронила ни слова. Когда опустился занавес, сдержанно сказала, что пьеса ей очень понравилась, что характер Вассы Железновой хорошо понимает и чувствует, что Васса ей необычайно близка.

— Завидую Пашенной! — чуть позже призналась певица. — Такая богатая роль! Такой характер! В нём столько ещё нераскрытого…

— Лидия Андреевна, а вы бы смогли сыграть Вассу Железнову? — спросил один из молодых актёров, сопровождавших её в том походе во МХАТ.

Она задумалась. Ответила не сразу. И ответила утвердительно. Но осторожно.

— Пожалуй, — сказала она и тут же перевела разговор на другую тему.

В Малом театре Русланова не пропустила ни одного спектакля с участием Евдокии Дмитриевны Турчаниновой. Особенно любила актрису в пьесах А. Н. Островского «Гроза», «Свои люди — сочтёмся», «Правда — хорошо, а счастье — лучше». Когда на сцену выходили «волжские купцы и приказчики», для Руслановой сам воздух театра наполнялся запахами и звуками великой русской реки, где прошло её детство и где, как говаривали старики, пуп зарыт. В Малом играли её любимые актёры — Яблочкина, Остужев, Рыжова, Яковлев, Массалитинова, Ильинский, Гоголева, Бабочкин, Жаров. Ей казалось, именно Малый очень точно выражает русский характер. «Его творчество близко мне по духу, — признавалась Русланова, — я чувствую в нём много родственного, нераздельно связанного с судьбой русского народа. А русское искусство я люблю за раздольность».

Малый театр, с его глубокой драматургией, образами, которые он создавал на своих подмостках, был настоящей школой и для неё, певицы. У своих друзей-актёров и у тех, кого любила на сцене, она училась жесту, движению, выразительности интонации, выходу, поклону, уходу.

Русланова воспитывала свою душу, создавала себя, певицу и человека, всю жизнь. Из костной материи бытия и быта. Из осколков и кусков тех образцов, подобранных там и тут, на великих сценах и в толпе народа. Всё, что ей казалось подходящим материалом, она подбирала, примеряла к себе и оставляла лучшее. Из детских воспоминаний. Из щемящей жалости к матери, так рано покинувшей земную юдоль. Из горечи бесплодных поисков брата и сестры. Из несчастной любви к «офицерику». Из неизбывной тоски по несбывшемуся материнству. Из ощущения крыльев, когда к ней попадали новые слова и новая мелодия народной песни и она чувствовала, что это — её. Из волнующих звуков саратовской гармошки. Из родного волжского говорка, подслушанного где-нибудь в дороге, на перроне вокзала, в поезде. Всё это, как дорогие и бесценные кораллы, она грела в бережных руках и нанизывала на нить своей судьбы.

Фёдор Мишин вспоминал: «…каждая песня превращалась у Руслановой в маленькое представление, где были свои завязка, кульминация и развязка, своя кода. Причём она сама себе была режиссёром — и надо только удивляться, как безукоризненно точно находились ею детали, колорит, общий стиль. Вероятно потому, что певица обладала тонким вкусом и пониманием задач, целей и средств своего искусства».

После одного из концертов Фёдор Васильевич спросил Русланову:

— Лидия Андреевна, почему вы в песне на стихи Некрасова поёте: «Меж двумя хлебородными нивами небольшой протекал ручеёк»? У автора это место звучит так: «…небольшой расстилался доло́к».

— Феденька, — сказала Русланова, — у Некрасова действительно «доло́к». Но у Некрасова так: «…где прошёл неширокий доло́к». Но посмотри в зал, ведь мало кто из нынешних городских людей знает, что такое «доло́к». А «ручеёк» — понятно всем. Думаю, Некрасов простит мне этот грех. Я делаю это для того, чтобы во время исполнения публика не спрашивала друг у друга, что такое «доло́к»?

Выразительности она добивалась удивительной, недосягаемой — не только голосом, но и благодаря своему, в общем-то, скромному, простому, но очень продуманному и сценически правильному костюму. Русская песня выходила к публике в своём исконном, народном наряде и обличье. И это вовсе не походило на стилизацию.

Образ русской крестьянки, русской сестры милосердия, белой голубки с годами трансформировался в образ русской матери. В годы Великой Отечественной войны, во время очередного концерта фронтовой бригады в полувыгоревшем и полувырубленном артиллерийским налётом лесу к ней подошли молодые бойцы. Они только что вернулись с передовой и снова должны были уйти туда. Один из них сказал ей:

— Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой ещё.

И она, сдёрнув с плеч платок, запела раздольную русскую песню «Вот мчится тройка удалая».

И снова родная Волга хлынула ей в душу и затопила все берега. Она пела им так, как пела бы только мать, которая изо всех сил и всей своей любовью хочет охранить их, защитить, уберечь от вражьей пули.

Вот мчится тройка удалая

Вдоль по дорожке столбовой,

И колокольчик, дар Валдая,

Звенит уныло под дугой.

Ямщик лихой — он встал с полночи,

Ему взгрустнулося в тиши.

И он запел про ясны очи,

Про очи девицы-души:

«Вы, очи, очи голубые,

Вы сокрушили молодца.

Зачем, зачем, о люди злые,

Вы их разрознили сердца!

Теперь я горькАй сиротина!..»

И вдруг махнул по всем по трём!

Так тройкой тешился детина,

Сам заливался он слезой.

В каноническом тексте последняя строка другая: «…и заливался соловьём». Но Русланова изменила мажорную концовку на минорную. Песня в её трактовке получила грустно-поэтический финал. Эта печаль в изменённом тексте выглядит более естественной и, как это ни парадоксально, слеза ямщика превращается в слезу утешения и даже надежды.

Русланова допела, поклонилась солдатам. И они ушли на передовую, в окопы.

«В любой песне у неё была своя трактовка, и музыкальная, и текстовая, — вспоминал Фёдор Мишин. — В песне „Вот мчится тройка удалая“ певица не изображала „колокольчик — дар Валдая“, но оставалось впечатление, что эти колокольчики звучат. Звенел и переливался тёплый человеческий голос, а в нём слышался металлический перезвон колокольчиков.

Особенно чистым и ясным голос становится в самых драматичных местах. „И он запел про ясны очи“ — тут он мощно взлетал вверх, и в чистоте его звучания как бы отчётливее слышалось горе и кручина ямщика, потому что эта фраза вырывалась из груди как крик, почти как вопль. На словах „…тройкой тешился детина“ голос, обретая форте, стремился заглушить отчаяние, безысходность навсегда сломанной жизни ямщика. А слова, в которых слышится укор: „…зачем, зачем, о люди злые, вы их разрознили сердца“, звучали тихо и устало. Такие краски создавали необходимый драматический контраст, напряжённость атмосферы.

Но в другой раз эту же песню Русланова могла спеть на улыбке — как бы не всерьёз принимая историю, а словно намекая, что в таких рассказах всегда сгущаются краски. В третий — очень мажорно, даже оптимистично, утверждая, что страдающий „детина“ молод и силён, в конце концов преодолеет горе и ещё будет счастлив».

Она всякий раз исполняла песню по-разному. И одевалась к публике по-разному. Хотя, казалось, на ней всё тот же сарафан и расшитая по пышным рукавам рубаха, плисовая душегрейка и цветастый платок. Когда пела перед учителями и публикой более разборчивой, надевала костюм в более спокойных тонах. А к родной деревенской публике выходила в сарафане поярче и платок накидывала поцветастее. Родные — не просудят, а песня заиграет более яркими тонами.

Фронтовые кинооператоры запечатлели фрагмент, когда Русланова готовится к выступлению — надевает сарафан прямо на платье — некогда, да и холодновато, видимо.

Отсюда, с фронта, пошла привычка подкрашивать губы без зеркала, почти наугад. Но всегда — верно. По поводу своего грима говорила:

— Я всё лицо наизусть знаю. И без зеркала обойдусь.

Но однажды в новогоднюю ночь в 1946-м, выступая в Москве в клубе МГБ, возмущённая тем, что ей дали тесную, неуютную гримёрную с подтекающим умывальником, да ещё и без зеркала, хлопнула дверью так, что прибежал дежурный администратор, объявлявший артистам выход. Она уже шла в сторону сцены.

— Вы куда? Вам ещё рано! — сказал он так, как разговаривают разве что с подчинёнными.

— К зеркалу! — тем же тоном заявила она и повелительным жестом указала дежурному администратору — уйди с дороги.

И тот отступил в сторону. Решительно шурша своим сарафаном, она прошла к зеркалу. Дежурный не спускал с неё глаз, пока она не вернулась в гримёрку: мало ли что выкинет, от этой всего можно ждать…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лидия Русланова. Душа-певица"

Книги похожие на "Лидия Русланова. Душа-певица" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Михеенков - Лидия Русланова. Душа-певица"

Отзывы читателей о книге "Лидия Русланова. Душа-певица", комментарии и мнения людей о произведении.