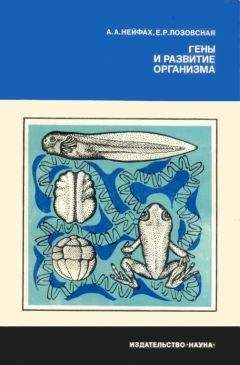

Александр Нейфах - Гены и развитие организма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гены и развитие организма"

Описание и краткое содержание "Гены и развитие организма" читать бесплатно онлайн.

В книге в популярной форме рассказывается о проблеме развития животных и о том, как гены управляют этим процессом. Несколько глав посвящено образованию иммунной защиты организма, формированию клеток крови, методам гибридизации целых организмов и гибридизации клеток. Обсуждаются последние данные о строении и функционировании генетического аппарата в клетке и в развивающемся организме. Большое внимание уделяется таким направлениям, как начало и переключение работы генов, изменение генома в развитии.

Для биологов, генетиков, врачей физиков, химиков.

Глава X

Что такое эпигенетическая наследственность?

В предыдущих главах мы неоднократно говорили, что запись информации в виде последовательности нуклеотидов в ДНК (или в РНК у некоторых вирусов) является единственной формой наследственности. В качестве исключения мы приводили преемственность кортикальных структур ротового аппарата у инфузорий, описанную Соннеборном. Однако существует еще один вид наследственности, занимающий в биологии значительно большее место, чем кортикальная наследственность у инфузорий. Это эпигенетическая наследственность дифференцированных клеток. Этим термином называют способность клеток сохранять свое состояние специализации и передавать его в ряду клеточных поколений.

Каждое состояние клеточной дифференцировки, как уже не раз говорилось, основано на активности и экспрессии определенного набора генов. Следовательно, эпигенетическая наследственность — это передача в ряду клеточных поколений информации о том, какие гены должны быть активны, а какие нет в данном типе клеток. Этот вид наследственности, естественно, не может быть записан в ДНК половых клеток, так как из них образуются сотни типов клеток и каждый тип отличается своей эпигенетической наследственностью. В ДНК половых клеток записана только способность клеток приобретать ту или иную эпигенетическую наследственность, но не она сама. Таким образом, этот вид наследственности как бы стоит над или вне обычной наследственности, почему ее и назвали эпи(над, вне, при)генетической.

Если сам факт существования эпигенетической наследственности не может вызывать сомнения (иногда спорят о том, называть ли это явление наследственностью или как-либо иначе), то о ее природе, о материальном носителе нет почти никаких экспериментально установленных данных. Что же касается теоретических представлений, то они могут быть сведены к двум принципиально различным схемам, которые мы назовем метаболической и структурной гипотезами.

1. Стабильность дифференцировки и эпигенетическая наследственность

Факторы, вызывающие дифференцировку, обычно действуют короткое время, в то время как само дифференцированное состояние может сохраняться гораздо дольше. Например, нервная ткань у позвоночных возникает на ранних стадиях эмбрионального развития, а высокоспециализированные нервные клетки остаются в принципе неизменными на протяжении всей жизни. Практически не изменяются и очень многие другие типы клеток взрослого организма. То, что они за месяцы и годы не изменяют своей дифференцировки, что одни гены в них сохраняют свою активность, а другие так никогда и не начинают работать, требует объяснения. Должен существовать какой- то механизм стабильности этого, а не другого дифференцированного состояния.

Еще сложнее объяснить сохранение дифференцировки у делящихся клеток. В этом случае термин «наследственность» имеет все права, так как состояние дифференцировки поддерживается в ряду клеточных поколений и количество клеток — потомков одной дифференцированной — в ходе делений часто значительно возрастает. Даже в нервной ткани клетки, прежде чем они приобретут окончательно дифференцированное состояние и потеряют способность делиться, детерминируются, становятся нейробластами и проходят несколько клеточных делений. Печень как орган начинает дифференцироваться тоже очень рано. За время эмбрионального развития и последующего роста размер печени увеличивается в тысячи раз, т. е. составляющие ее клетки должны пройти не менее 10–15 клеточных делений, оставаясь все время клетками печени.

Клетки печени взрослого животного практически не делятся. Однако если в эксперименте удалить половину или две трети печени, то она в течение двух суток достигает прежних размеров, а ее клетки проходят одно-два деления. Эта операция может быть повторена несколько раз. Клеточные деления можно вызвать также действием специфических ядов, приводящих к гибели значительной части клеток печени. Однако, проходя дополнительные деления, эти клетки остаются клетками печени, гепатоцитами, со всем комплексом их свойств: формой, активностью специфических ферментов и синтезом белков плазмы крови. Даже после злокачественного перерождения гепатоцитов в клетках гепатомы сохраняются многие признаки клеток печени, хотя перевиваемые или культивируемые in vitro клетки могут проходить сотни и тысячи делений. Выше мы уже рассказывали, что при соматической гибридизации клеток гепатомы крысы с фибробластами человека одно из свойств клеток печени — увеличивать синтез тирозинаминотрансферазы в ответ на действие стероидных гормонов — подавляется. Однако при утрате гибридами Х-хромосомы человека это свойство возобновляется, т. е. много поколений клеток оно сохраняется, никак не проявляясь. Многие другие лабораторные линии опухолевых клеток, культивируемые в течение ряда лет, также сохраняют некоторые, хотя и не все свойства тех тканей, от которых произошли: синтез определенных белков, чувствительность к гормонам и т. д.

В условиях культуры тканей частично дифференцированные клетки могут долгое время размножаться, не приобретая окончательной дифференцировки. Так, например, будущие клетки мышц — миобласты — могут в культуре размножаться в течение нескольких лет. Ho при создании условий для дифференцировки — коллагеновой подложки и среды замедляющей деления, — миобласты сливаются друг с другом, образуют мышечные волокна, в них синтезируются миозин и другие мышечные белки. Естественно, что такой дифференцировке в мышцы могут подвергаться только миобласты, а не другие виды клеток. Следовательно, не только информация о свойствах миобласты, но и информация об активации генов миозина сохранилась и после сотен клеточных делений, хотя сами эти гены еще не функционировали.

Проблема состоит в том, как объяснить сохранение активности определенных генов у клеток, проходящих митотический цикл. За этот цикл хромосомы проходят два процесса, изменяющих их структуру, — репликацию и образование митотических хромосом (конденсацию хроматина). При образовании митотических хромосом происходит многократная спирализация и компактная укладка хроматиновой нити. Процесс транскрипции при этом прекращается. Необходимо, следовательно, объяснить, почему после завершения митоза, когда хромосомы деспирализуются, в них возобновляется активность тех же генов.

He менее сложно объяснить и поддержание стабильности дифференцнровки в процессе репликации. При удвоении ДНК возникают две двойные спирали, к которым присоединяются гистоны и негистоновые белки, образуя нуклеопротеидный комплекс — хроматин. Каким образом в этом случае активное состояние одного гена переходит в активное состояние двух генов в двух дочерних двойных спиралях ДНК? Иными словами, как удваивается, размножается, реплицируется не только сама ДНК, но и состояние избирательной активности в отдельных ее участках? К этим не решенным пока вопросам и сводится сейчас проблема стабильности дифференцнровки, или эпигенетической наследственности.

2. «Метаболическая» и «структурная» гипотезы

Группу «метаболических» гипотез составляют все те представления о природе стабильности, в которых фигурирует какое-то активирующее вещество: оно может некоторое время находиться вне ДНК, но оно должно быть способно опознавать и активировать определенные гены, и в том числе тот ген, который определяет синтез самого этого вещества. Природа вещества не имеет принципиального значения, но, вероятнее всего, им может быть или РНК или белок. Согласно «метаболической» гипотезе, в дифференцированной клетке возникает замкнутый круг: на специальном гене транскрибируется мРНК, на этой мРНК транслируется белок, а этот белок активирует и «свой собственный» ген, и все другие гены, характерные для данной дифференцнровки.

Эта схема легко объясняет все трудности сохранения активности определенных генов в течение митотических циклов. Во время репликации ДНК и во время митоза ранее синтезированное активирующее вещество находится в цитоплазме, а после удвоения хромосом или после образования дочерних ядер вновь активирует те же самые гены, характерные для данной дифференцнровки (и в их числе и тот ген, активность которого пополняет в клетке запас активирующего вещества). Такая система, раз возникнув, далее поддерживает сама себя и уже не нуждается в тех факторах дифференцировки, которые ее однажды создали, т. е. запустили в менее дифференцированных клетках. Очевидно, что генов, определяющих синтез таких активирующих веществ, должно быть по меньшей мере столько, сколько типов дифференцированных клеток может быть в организме.

Никаких прямых доказательств «метаболической» гипотезы пока нет, но кандидатами на активирующие вещества могут быть и РНК, и негистоновые белки хроматина, о которых уже известно, что они участвуют в активации генов. Все как будто свидетельствует в пользу этой гипотезы, если бы не несколько случаев, которые очень трудно, а вероятно и невозможно объяснить с позиций «метаболической» гипотезы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гены и развитие организма"

Книги похожие на "Гены и развитие организма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Нейфах - Гены и развитие организма"

Отзывы читателей о книге "Гены и развитие организма", комментарии и мнения людей о произведении.