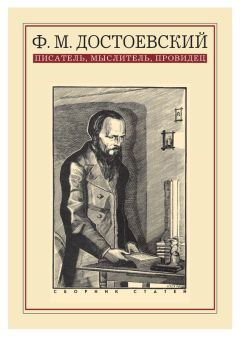

Коллектив авторов - Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей"

Описание и краткое содержание "Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей" читать бесплатно онлайн.

Книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец» призвана вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения.

Федор Михайлович Достоевский, 130-летие со дня смерти которого отмечалось в 2011 году, остается одним из наиболее читаемых писателей во всем мире. В главном это обусловлено сосредоточенностью его произведений на фундаментальных вопросах человеческого бытия: о смысле жизни, о существовании Бога, о Церкви, об основах морали, о свободе, ее цене и ее границах, о страдании и его смысле, о справедливости, о социализме и революции, о спасении, о вере и науке, о России и Западной Европе и т. п. В своих художественных произведениях, публицистических статьях, черновиках Достоевский выступает перед нами не просто как писатель, а одновременно и как глубокий мыслитель и философ, бесстрашно исследующий глубины человеческой жизни, касающийся всех «проклятых вопросов» человеческого существования, «моделирующий» в позициях своих героев возможные ответы на эти вопросы. Достоевский оказывается удивительно актуален в наше время, когда Россия переживает очередной переходный период своей истории. Еще раз вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения и была призвана книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец».

Я бы хотел обратить внимание вот на что: и на картине Гольбейна, и на предполагаемой картине Настасьи Филипповны, которую она словесно рисует в письме к Аглае (8; 380), – Христос один, оставленный всеми учениками. Но на этой последней картине рядом с Христом – ребенок. Это указывает на главную проблему романа – отношения между Христом и человеком – взрослым человеком, обремененным грехами. Как мы знаем, Мышкин не любит и не умеет «быть со взрослыми, с людьми, с большими» (8; 63), ему с ними «скучно и тяжело» (8; 64), ему постоянно хочется «быть одному» (8; 186), уехать отсюда, «куда-нибудь подальше, в глушь» (8; 256) «уйти куда-нибудь» (8; 351), уйти в «пустынное место», где он был бы один со своими мыслями (8; 286), ему хорошо только с детьми, а со взрослыми – только с теми и в тех случаях, в ком и когда проглядывает нечто детское. Это отмечалось с умилением десятки раз, но если вдуматься, то оказывается – как и всегда бывает у Достоевского, – дело обстоит значительно сложнее. «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует», – писал Достоевский в знаменитом фрагменте «Маша лежит на столе…», в ночь смерти первой жены (20; 172). Обращу внимание здесь от себя, что Достоевский – и это характерно для того этапа его духовной эволюции – изменяет заповедь Христа, Который говорит: «Как Я возлюбил Вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13. 34). То есть любить друг друга людям следует христовой любовью, которая совсем не то, что сочувствие или сострадание – главные добродетели с точки зрения гуманизма. Тому, чтобы возлюбить взрослого человека по заповеди Христовой – единственной новой заповеди, данной Им (Ин 13:. 34), – препятствием служит грех, греховная пораженность человеческой природы – и того, кто хотел бы любить, и «объекта» любви. Поэтому истинная любовь всегда начинается с преодоления греха себялюбия в себе самом и, потом, помощи любимому в искоренении его (ее) грехов. Мышкин же не знает, что с этим мраком в людях делать, а потому предпочитает его не замечать. Он хочет заменить эту любовь всепрощением и состраданием – главным, по его мнению, законом бытия человеческого, то есть привычным для него – после Швейцарии и общения там с детьми, которым он «хорошо рассказывал» (8; 61), – взглядом сверху вниз. Он полагает, что «сострадание осмыслит и научит самого Рогожина», «он станет ей (Настасье Филипповне. – КС.) слугой, другом, провидением» (8; 192). Но этого не происходит. «Ганя успел возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно» (8; 387); гневно отвергает сострадание князя Ипполит; генерал Иволгин не принимает «знаков сострадания, унижающих достоинство и без того уже несчастного человека» (8; 418).

В одной из недавних инсценировок романа Настасья Филипповна держит на коленях и укачивает инфантильного князя Мышкина. Здесь точно указана режиссером одна из основных коллизий романа: земной мир, природа в лице Настасьи Филипповны оказывается больше, сильнее и взрослее пытавшегося воскресить ее земными же методами князя.

Очень важный момент в сцене чтения «Исповеди» Ипполита – отсылка к Апокалипсису, когда «времени больше не будет» (8;318). Мышкин в первой части, когда его «Бог привел в Петербург из Швейцарии» (8; 70), является властелином времени («у меня время совершенно мое» – 8; 23), но в дальнейшем, когда втягивается «в этот мир безвозвратно» (8; 256) – «как бы с неба упал» (8; 155) – уже всюду опаздывает, опоздав в конце концов и к предсказанному им убийству Настасьи Филипповны. Как определяет Сара Янг, «и в изображении мертвого Христа, и в образе Мышкина то, что полагалось вечным, показано временным»[33] (только, я бы добавил, наоборот: временным оказывается мертвенность Христа и божественность Мышкина). В начале второй части, перед эпилептическим припадком, Мышкин «заговорил было со встретившимся маленьким ребенком» (8; 189), но этот эпизод уже ничем не выделяется из общей атмосферы сгущающегося мрака.

Разделение Бога и Христа, «русского Бога» и Христа пунктиром проходит по всему роману «Идиот» (8; 153, 238, 248, 453). На вопрос Ипполита – ревностный ли он христианин? – Мышкин не отвечает. Как не отвечает он и на предыдущий вопрос: «какая красота спасет мир?» (8; 317) – чем и порождает на многие десятилетия укоренившуюся ошибку в цитировании – ибо если спасает любая красота (причем неизвестно, когда и каким образом), тогда верна укоренившаяся трансформация: «красота спасет мир», более того – все больший крен в понимании этой фразы в сторону физической красоты (ибо ее действие наиболее наглядно)[34]. Думается, не отвечает Мышкин не только и не столько из целомудрия в данном случае, но и потому, что не знает ответа на этот вопрос. Ответа в принципе и не может знать гуманистический идеализм, ибо даже сама совершенная физическая красота у одного вызывает умиление и благодарность Творцу, у другого – вожделение. Более того, как выявлено в романе «Бесы» – по многим пунктам являющегося ответом на роман «Идиот», о чем подробней далее, – для таких людей, как Ставрогин, нет «различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, даже жертвой жизнью для человечества» (10; 201). Чуть позже Достоевский сформулирует еще четче: «О том, что будущий антихрист будет пленять красотой. Помутится источник нравственности в сердцах людей, земная трава иссохнет» (16; 363). Поэтому, работая над романом «Бесы», Достоевский старался точнее определить сущность подлинной красоты, ее источник: «Дух Святый есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление к ней» (11; 154). И вскоре после этого в подготовительных материалах к роману возникает: «Мир спасает красота Христова» (11; 188) (благодарю за предоставленное последнее прочтение этого текстологически спорного места доцента кафедры русской литературы филологического факультета Петрозаводского гос. ун-та, где сейчас выпускается Полное собрание сочинений Достоевского в старой орфографии и авторской пунктуации, Наталью Тарасову). А спустя некоторое время мысль Достоевского приобрела еще более четкую форму: «Христос в Себе и в Слове Своем нес идеал Красоты» (29, II; 85, в письме к В. А. Алексееву).

В финальной сцене возле безнадежно больного Мышкина в Швейцарии – кроме Лизаветы Прокофьевны, Александры и Аделаиды – Радомский (который в черновиках назван «bulle de savon (мыльный пузырь)» – 9; 271) и последними словами которого в романе – после финального объяснения с Мышкиным – были: «Ха-ха! И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно… бедный идиот!» – 8; 485) и князь Щ., который по этому случаю сказал «несколько счастливых и умных истин» (8; 509). Единственные подлинные ученики князя – Коля и Вера Лебедева – от него далеко. Те же, кого дал Мышкину Господь и кого князь пытался воскресить и кто ждал от него воскресения – Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин, Ипполит, генерал Иволгин – в могиле или физической, или духовной.

Считается, что на образе князя Мышкина в этом романе сказалось впечатление Достоевского от книги Ренана «Жизнь Иисуса», где автор пытался доказать, что Христос был всего лишь прекрасным человеком и замечательным проповедником, правда, со странностями. Ренан, в частности, говорит: Христос, увидев, что Его не понимают многие из тех, к кому Он обращался, «ушел» к женщинам и детям, то есть стал, по выражению из другого уже романа Достоевского, «бабьим пророком» (13; 121,153). Конечно, это не случайно – прекраснодушный и восторженный человек, каким и был, по мнению Ренана, Христос, так бы и поступил. Думается, что роман Достоевского и в этом смысле является полемическим ответом («от противного») Ренану.

Но это «перерождение убеждений» (21; 134) происходило у Достоевского, полагаю, именно в период работы над романом «Идиот». Возможно даже, что именно прочтение книги Ренана оказало сильное влияние на эволюцию мировидения Достоевского, от противного: показав, до чего может довести христоцентризм — восхищение личностью Христа, при забвении того, что Он – Богочеловек, одна из Ипостасей Пресвятой Троицы. Отсюда, по-моему, та двойственность притяжения-отталкивания образа Мышкина, свойственная и самому Достоевскому, и подавляющему числу читателей этого романа, и вызвавшая в последние годы столь бурные дискуссии вокруг него. И не случайно главными темами следующего романа, «Бесы», стали – поиск способов противостояния бесам, мраку (в каноническом тексте) и (в подготовительных материалах) мог ли Христос-человек стать «источником жизни» (11; 179), или таковым является лишь Воплощенное Слово, Бог воплотившийся? Разделение Бога и Христа тоже проходит здесь по всему роману и достигает апогея в исключенной из канонического текста главе «У Тихона», где Ставрогин, спросив у архиерея, верует ли тот в Бога, и получив утвердительный ответ, спрашивает затем: «Вы, конечно, и христианин?» (11; 10) (то есть задает почти тот же вопрос, что задает Ипполит Мышкину, но в этом случае следует ясный ответ – именно о Христе распятом: «Креста Твоего, Господи, да не постыжуся» – 11; 10). А потом еще более странное: «Бог простит», а «Христос не простит», – говорит Ставрогин, на что Тихон отвечает: «…и Христос простит» (11; 28). Мне представляется очень верным вывод молодого исследователя Александра Григорьева: только в работе над романом «Бесы» христоцентризм преображается у Достоевского в христологию, учение о Богочеловеке[35].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей"

Книги похожие на "Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Коллектив авторов - Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей"

Отзывы читателей о книге "Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей", комментарии и мнения людей о произведении.