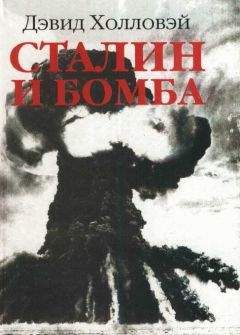

Дэвид Холловэй - Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956"

Описание и краткое содержание "Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956" читать бесплатно онлайн.

Исследование известного американского ученого посвящено одному из самых интригующих сюжетов советской истории — созданию атомной бомбы. Оно основано на большом количестве ранее не известных отечественному читателю документов и авторитетных свидетельств, которые существенно дополняют понимание этой важной страницы советской истории.

Глава третья.

Реакция на деление

I

Когда Энрико Ферми и его сотрудники в 1934 г. начали изучать искусственную радиоактивность, возникающую при бомбардировке различных элементов нейтронами, они обнаружили признаки образования трансурановых элементов, т. е. элементов, которые в периодической таблице Менделеева должны располагаться после урана. Химики других стран, а также Виталий Хлопин в Ленинграде, пытались выявить эти элементы с помощью радиохимического анализа и полагали, что и в самом деле обнаружили существование трансурановых элементов. Немецкий химик Ида Ноддак высказала предположение, что заключение Ферми ошибочно и что уран мог расщепиться на элементы из середины периодической таблицы, но никто не обратил внимания на ее аргументы{224}. Однако в декабре 1938 г. Отто Ган и Фриц Штрассман из берлинского Химического института кайзера Вильгельма открыли, что при бомбардировке урана нейтронами он расщепляется на элементы, находящиеся в середине периодической таблицы, а не превращается в элементы более тяжелые, чем уран. Это было совершенно неожиданное открытие. Ган и Штрассман были уверены в правильности результатов проведенного ими анализа, но в своей работе они написали, что «как химики-ядерщики, в определенном смысле близкие к физике», они еще не могут решиться прийти к заключению, которое «противоречит всем прежним представлениям ядерной физики»{225}.

Статья Гана и Штрассмана появилась в номере «Ди Натурвиссеншафтен» от 6 января 1939 г., но еще до ее публикации Ган написал своей ближайшей сотруднице Лизе Мейтнер и сообщил ей об этом эксперименте. Мейтнер бежала из Германии после принятия расовых законов и в то время жила в Швеции. Она показала письмо Гана своему племяннику физику Отто Фришу, который проводил у нее рождественские каникулы. Фриш тоже бежал от нацистов и работал в Институте Нильса Бора в Копенгагене. Пытаясь объяснить результаты экспериментов Гана и Штрассмана, Мейтнер и Фриш пришли к выводу, что «ядро урана могло и в самом деле походить на подвижную и нестабильную каплю, готовую разделиться под действием самого незначительного импульса, например, удара нейтроном»{226}. После разделения обе капли разлетаются за счет сил взаимного электрического отталкивания, при этом суммарная их масса (по сравнению с исходным ядром) оказывается меньше (в энергетическом эквиваленте) на 200 МэВ. При химических реакциях с наибольшим выходом энергии высвобождается всего лишь несколько электрон-вольт, а в прочих процессах радиоактивного распада выделяется только несколько миллионов электрон-вольт. Следовательно, эта новая реакция, которую Фриш и Мейтнер назвали «делением», оказывается значительно более мощной. Их работа была опубликована в номере журнала «Нэйчер» от 18 февраля.

Новость об открытии деления атомного ядра быстро распространялась. 16 января 1939 г. Энрико Ферми, только что бежавший из Италии, поскольку его жене-еврейке угрожали фашистские расовые законы, узнал об этом в Нью-Йорке от Нильса Бора, который в этот день прибыл туда из Европы. Примерно в это же время Фредерик Жолио-Кюри прочел в Париже статью Гана и Штрассмана, а 26 января Бор рассказал об открытии участникам конференции в Вашингтоне — столице Соединенных Штатов. Это открытие вызвало большое оживление научных исследований: к декабрю 1939 г. было опубликовано более сотни статей по делению ядра{227}. Однако это оживление в условиях нависающей над Европой угрозы войны омрачалось предчувствием опасности, связанной с практическим применением деления ядра.

Советские физики узнали об открытии, когда до них дошли иностранные журналы[49]. Новости породили ту же реакцию, что и на Западе: необычайное возбуждение и возникновение новых направлений исследования. Хлопин и его сотрудники в Радиевом институте приступили к изучению химической природы продуктов деления. Открытие деления атомного ядра вызвало сильные сомнения в существовании трансурановых элементов. Но Хлопин продолжал глубоко интересоваться трансуранами и проводил опыты, чтобы выяснить, не обнаружатся ли они при расщеплении ядра[50]. В ходе этого исследования Хлопин открыл некоторые до этого времени неизвестные реакции распада подвергшихся делению ядер урана. Хотя он и не сумел выявить трансурановые элементы, он заключил, что цепочки радиоактивных превращений на самом деле свидетельствовали об их существовании{228}. 1 апреля 1939 г. он написал Вернадскому: «Опыты, которые удалось пока поставить, использовав циклотрон, делают весьма вероятным, что трансураны все же существуют, т. е. что распад урана под действием нейтронов течет различными путями». Он надеялся, что сможет дать окончательный ответ на вопрос о трансу ранах в ближайшие несколько недель, но ответ ускользнул от него: трансурановые элементы были впервые идентифицированы в Беркли в 1940 г.{229}

В институте Иоффе открытие деления атомного ядра также привело всех в волнение. Первая советская работа по делению ядра была сделана Яковом Френкелем, который использовал капельную модель ядра для теоретического объяснения деления ядер через понятие устойчивости тяжелых ядер. Он рассказал об этой работе на ядерном семинаре Курчатова, и вскоре его статья была опубликована в одном из советских журналов{230}.

Высвобождаются или нет свободные нейтроны в процессе деления, и если высвобождаются, то в каком количестве, — таков был первый вопрос, за решение которого взялась лаборатория Курчатова. Это был ключевой вопрос, потому что только в случае высвобождения более одного нейтрона окажется возможной самоподдерживающаяся цепная реакция. Данную проблему одновременно исследовали несколько групп ученых в Европе и Соединенных Штатах. Георгий Флеров и Лев Русинов пришли к выводу, что на одно деление приходится от одного до трех таких нейтронов. Они сделали первое сообщение об этом на семинаре Курчатова 10 апреля 1939 г., т. е. в тот же день, когда на нем выступил Френкель. К этому времени, однако, Жолио и два его сотрудника, Ганс фон Хальбан и Лев Коварский, уже опубликовали статью, в которой утверждали, что в процессе деления испускаются вторичные нейтроны, а 22 апреля они сообщили, что среднее число этих нейтронов на одно деление составляет три с половиной{231}.[51]

Как только эти эксперименты были завершены, Курчатов решил проверить гипотезу, согласно которой медленные нейтроны вызывают деление только редкого изотопа урана — урана-235{232}. Медленные нейтроны приводили к процессу деления с гораздо большей вероятностью, чем быстрые, и в начале февраля Бор пришел к заключению, что медленными нейтронами делится уран-235, а не основной изотоп природного урана — уран-238. Он опубликовал заметку об этом эффекте в номере журнала «Физикэл Ревью» от 15 марта{233}. Это было очень важное заключение, потому что изотоп урана-235 составляет 0,7 природного урана. Бор, как и все, думал, что будет необычайно трудно выделить уран-235, и поэтому он очень скептически оценивал возможность практического использования атомной энергии. В марте он сказал своим коллегам, что «стране необходимо будет приложить все свои усилия для изготовления бомбы»{234}. Многие физики не были согласны с гипотезой Бора, по которой нейтронами делится только уран-235, но решающие эксперименты не могли быть выполнены до тех пор, пока в руках экспериментаторов не окажется обогащенный легким изотопом-235 образец урана. Тем не менее Курчатов предложил Русинову и Флерову исследовать этот вопрос. Они пришли к выводу, что Бор был прав, и доложили об этом на семинаре 16 июня 1939 г.{235},[52]

Советские ученые задавались теми же вопросами, что и их западные коллеги, и то, что было сделано на Западе, находило у них живой отклик. Но их исследования оказывали лишь небольшое влияние на работы, которые велись за пределами Советского Союза. Работа, выполненная в 1939 г. в лаборатории Курчатова, не была опубликована вплоть до 1940 г. К этому времени она утратила то значение, которое могла бы иметь. Трудно было быть первыми в получении важных результатов, когда ученые в других центрах продвигались в своих исследованиях столь быстро. Проблема усложнялась еще и тем, что, прежде чем иностранные журналы становились доступными для советских ученых, проходило несколько недель{236}.

Самая важная теоретическая работа, выполненная в этот период в Советском Союзе, принадлежала Юлию Харитону и Якову Зельдовичу. В ней определялись условия, при которых может произойти ядерная цепная реакция. Статьи, опубликованные этими двумя учеными в 1939–1941 гг., предопределили ту ключевую роль, которую позднее им предстояло сыграть в развитии советского ядерного оружия. Харитон родился в 1904 г. в Санкт-Петербурге. Его отец был петербургским журналистом, а после революции — директором Дома писателей, важного центра литературной жизни. В 1921 г., когда Юлий Харитон был всего лишь студентом второго курса Политехнического института, Семенов пригласил его к себе на работу в институт Иоффе. В 1925 г. Харитон и Зинаида Вальта провели опыты по окислению паров фосфора при низких давлениях. Они обнаружили, что при давлении кислорода ниже некоторого критического значения окисления не происходит. Когда Харитон и Вальта опубликовали свои результаты, немецкий химик Макс Боденштейн написал, что их результат невозможен и, должно быть, является следствием ошибки в эксперименте. Дальнейшие опыты Семенова подтвердили результаты, полученные Харитоном и Вальта, и положили начало работе по цепным реакциям, за которую в 1956 г. Семенов получил Нобелевскую премию по химии{237}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956"

Книги похожие на "Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дэвид Холловэй - Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956"

Отзывы читателей о книге "Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956", комментарии и мнения людей о произведении.