Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

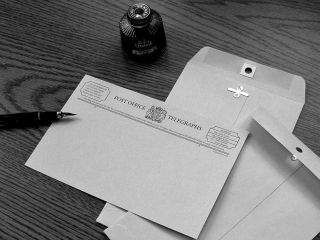

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

49

Великий современник Манна и Кереньи Дитрих Бонхеффер в своих тюремных записках тоже думал о скрещении двух начал, гуманизма и христианства, о “вере для взрослых”, то есть христианском гуманизме. Существенно то, что для него речь при этом шла не о “демифологизации” христианства, а о более глубоком восприятии гуманизма в веру: о взрослой благородной вере, которая уже не ищет личного спасения, а хочет одного: “исполнить правду Божию”. Среди того, что упущенно историческим христианством и и теперь встает как актуальная задача, Бонхеффер говорит о почтении к качеству (мы долго учились почитать малое и убогое мира сего и забыли о почтении к дарам и качеству): имена Гете и Баха постоянно возникают в его размышлениях. При этом “мифическое”, замечает он (называя, в частности любимого им до тюрьмы Рильке), меркнет в той крайней ситуации, в которую он поставлен, а “простое реалистическое”, девятнадцатый век, оживает.

50

Кереньи приводит слова Шопенгауэра: “Греческое (Griechentum) значило для нас то же, что святые для католиков”.

51

См. наблюдение американского поэта об исчезновении Музы в современной поэзии (или таких замещающих ее вестников from beyond, из вечности и величия, как Западный Ветер Шелли или Соловей Китса) — Robert B. Shaw. The Muse at Loose Ends. Poetry VCLXXYII, 4. February 2001.

52

Тем более что и сам Прометей был истолкован иначе: сущностью его образа, в исследовании Кереньи, стало не тирано- или богоборчество, а учреждение жертвы. Prometheus. Die menschliche Existenz in griechisher Deutung. Zurich 1959.

53

В России начала века “дионисийствовать” полагали своим долгом не только такие мало склонные по природе к безумию и стихийности художники, как В. Брюсов и Вяч. Иванов: молодой П. Флоренский, по воспоминаниям Н. Ельчанинова, с одобрением наблюдал в себе “дионисийские силы”. Впрочем, когда Бетховен сравнивал себя с “Дионисом, выжимающим виноградную гроздь для людей”, никакой примеси декадентского дионисийства в этом не было.

54

Теологом “(в первичном, т. е. не церковном смысле слова)” Кереньи называет своего учителя В. Ф. Отто: “единственное исключение среди филологов, истинный теолог мифологии”. K. Kerenyi. Vom Wesen des Festes. Paideuma 1938. Теологичны в этом смысле и его исследования. Память о греческой дохристианской теологии позволяет обсуждать в качестве теолога и такого мыслителя, как их современник М. Хайдеггер, в каком‑то отношении близкий им, хотя отстраненный от классического греческого пантеона со всеми Гермесами, Аполлонами и Дионисами не меньше, чем от христианской топики. В терминах Переписки Хайдеггер, конечно, более “мифичен”, чем Кереньи и Манн, поскольку совсем, без тени игры и иронии, не “по — гуманистически” серьезен и жречески торжественен в своих постулатах — и поскольку язык его — мифологический язык, язык последних властных слов (об этом см. дальше).

55

Die Kunst des Romans, S.282.

56

K. Kerenyi. Apollon. Studien uber antike Religion und Humanitat. Unsterblichkeit und Apollonenreligion. 1937.

57

Так, если “Иосифа и его братьев” Кереньи считает истинно мифическим произведением, то другую манновскую обработку библейской темы — “Закон” — уже “немифическим”, “особым духовным (т. е. гуманистическим, дистанцированным) образом отмеченным пост — мифическим созданием” (31). Вообще традиционно гуманистическое отношение к мифологии (классической мифологии) не знает мифа в смысле Кереньи, т. е. особого восприятия мира, знаками которого являются сюжеты и фигуры. Достаточно было самих этих знаков: ими оперировали как аллегориями, как стилистическими подцветками, которые сути дела не меняют (так Данте именует библейского Бога “нашим Юпитером” в своей христианской поэме, ни в малейшей мере не придавая этому конфессионального смысла).

58

Впрочем, есть более мягкое отношение к мифу — плутарховское, о котором оба корреспондента вспоминают как об оптимальном гуманистическом подходе. Толкуя экзотическую для него египетскую религию через призму греческой (“Моралии. Об Исиде и Осирисе”), Плутарх видит и в греческом, и в египетском мифах выражение некоторых более универсальных представлений философски — богословского порядка. При этом, что импонирует Манну и Кереньи, позиция Плутарха равно удалена и от евгемерической демифологизации, и от наивного буквализма народного восприятия

59

“От гносиса или теологии ее (мифологию) отличает творчески — художественный характер”. “Образы (Bilder) составляют ее материю, как тоны — материю музыки” (9).

60

Kerenyi, Umgang… 31–32.

61

Тезис Кереньи о нормальности мифологии противостоит позднеантичной и просвещенческой критике мифа как выдумки и невежественной фантазии — и, одновременно, неомифологизму, в котором миф связан с экстраординарным, психоделическим состоянием или неврозом.

62

Здесь вновь невозможно не вспомнить Гете, его мысль о “прафеномене”, знак встречи с которым - изумление: вершина и предел познавательного движения. Нам уже не нужно знать, что это: достаточно того, что это есть. В утверждении того, что нечто есть, Кереньи видит основной смысл мистерии (ритуала вообще).

63

Ср. сходную тему образа (в искусстве), говорящего прежде всего о собственном рождении в современной переписке Манна и Кереньи “Охранной грамоте” Б. Пастернака.

64

Образ, в котором Кереньи, вслед за Отто, видит сущность мифа, характеризуется своей ограниченностью. Однако границы образа — не “нечто другое”, но все, Alles. Таким образом границы образа не столько отделяют его от чего‑то другого: они привлекают к рассмотрению вместе с ним все и “позволяют увидеть все во всем. Так становится очевидным, что бытие, которое хочет заключить себя в образе, божественно” (Отто, 152). Эту мысль Кереньи развивает в своем исследовании Прометея как парадигмы человеческого существования.

65

Die gluckhafte Sphare des Daseins — W. F. Otto. Theophania, 61. Эта беспечальная, не знающая морализма сфера существования, по Отто, представлена особенно символом Г ермеса.

66

Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М. 1957.

67

Umgang, 41.

68

“Мотив младенца — символ единящего, делающего цельным. Его выражают также круг, крест, шар, квадрат — формы цельности” (C. G.Jung und K. Kerenyi. Einfurung in das Wesen der Mythologie. Gottkind mythos. Eleusinische Mysterien., 123).

69

Прикоснувшись к мифической магме, исследователь начинает распознавать ее и в позднейших явлениях. Интересно, что для Кереньи, как и для О. Фрейденберг, едва ли не ключом к архаике оказался поздний жанр греческого романа: ему посвящены начальные работы обоих исследователей.

70

Сходая идея одушевляла замысел Symbo^um^ П. Флоренского.

71

Jung, Kerenyi, op.cit. 32.

72

Там же.

73

См. слова Кереньи об опасности мифа в современности: мифическое слово опасно, поскольку это слово авторитарное, слово откровения, тем самым предоставляющее говорящему право личной безответственности. (K. Kerenyi. Umgang mit Gottlichem. Uber Mythologie und Religiongeschichte. Gottingen.1961, 36). “Рассказывающий не отвечает за то, что говорит. Авторитета некоей смутной традиции для него достаточно” (там же, 37). Начиная с софистов и Сократа мифу противопоставляется логос, как слово ответственное.

74

О внесении представления о секулярном в библейский сюжет как об анахронизме см. выше. Выделение saeculum как чисто профанного (иррелигиозного) пространства и секуляризация, т. е. выведение определенных зон жизни из круга действия неких абсолютных, сверхъестественных сил — достаточно позднее явление. См. альманах Saeculum, Freiburg — Munchen 1951, 1952.

75

Umgang, 48. При этом то, перед чем человек склоняется или выпрямляется, может быть и Ничто, как в буддизме, уточняет он.

76

Там же, 50.

77

Как попытку гуманизировать (в обсужденном смысле евгемеризма) язык герметичной лирики, предложив “расшифровки” того, что там “зашифровано”, можно понять критические опыты М. Л. Гаспарова, частности, его фраппирующие комментарии к Мандельштаму.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.