Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

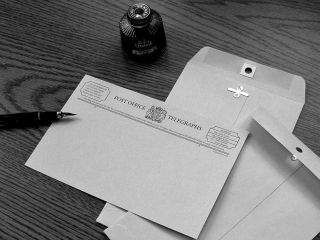

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Часть вторая (1996–1999)

1996

Москва, 17.1.1996

Дорогой Владимир Вениаминович!

Ваше последнее письмо — снова мне радость. И прежде всего мне об этом и хочется написать: как радостны все встречи с Вами. И Вы, и Ольга, и мальчики, каждый по отдельности, и все вместе — как только я увижу, оживаю. Может быть, главное в этой радости — ощущение надежности (не того избегания риска, которого Вы не любите), уверенность, что тут это (что это? от чего как-то вымираешь: чем полно наше общество: что грозит все, что мне мило, свести на нет: что противоположно празднику — «Мудрый Эдип, разреши!», я не могу назвать) не грозит. Может быть, это то же, что Вы пишете об отсутствии раскола между нами, однако, помня, что «враг силен» и ничего хорошего обычно не оставляет без попыток вмешаться (а кажется, одно из его имен и этимологизируется как «раскольник»), лучше помалкивать, а то позавидует нашему единству.

Начну с ближайших событий. После нашего Сочельника я утром пошла на службу о. Георгия [1]. Он говорил чудесную проповедь: что с Рождеством, с Воплощением, мы стали слушаться не внешнего закона, а того, что требует самая глубина нашего сердца. Что Бог хранит нас, когда мы храним друг друга. И что это покровительство не так просто, как мирское или языческое, где от сильного зависит слабый и под. А тут весь Петербург, быть может, хранился безумной Ксенией. И это хранение слабейшим сильных — уже в самом Рождестве, в беззащитном младенце, рожденном в хлеву. Так вкратце.

В службе же его нет ничего от о. Димитрия, от его покоя. Наверное, это приходит с опытом. Он показался мне изможденным до крайности, едва на ногах держится, и сам сказал (объясняя, почему не узнал меня сразу), что в этот момент усилием воли удерживал себя в сознании. Страшно за него — но восхищает: он явно решился на все. И отзыв огромный: все тянутся, стараются как-нибудь его потрогать, но никакого кумиротворения в этом нет. Вместо священника-жреца (как у нас привыкли) он показывает собой священника-друга, без «чуда, тайны и авторитета». Вы говорите: Церковь уже никак не стоит сама? Вот на этом она и стоит, и, наверное, иначе не бывало. Остальное в ней держится на этом, как Петербург на Ксении: и официальные решения, и структуры, и богословие в словах. А в основе: «и нет в нем никакого лукавства». Помните из жития Франциска: как Папе приснился сон, что этот неизвестный ему нищий поддерживает накренившееся здание латеранского собора? после чего он и дал разрешение «беднячкам» проповедовать. Другое дело — я согласна с Вами — что Церковь (даже если представлять ее не как собрание высшего клира, как Вы описываете, но в сумме всех членов) давно не говорит, не рисует, не поет. Вера в верующем молчит и самое большое что делает, очищает его высказывания по другим разным поводам от чрезмерной грубости. А ведь это она говорила в зодчестве, живописи, литургической поэзии, богословии: то, что она говорит в этих областях теперь, это, как сказал бы патриарх Афинагор, «благочестивая археология» [2]. В лучшем случае. А то и не археология, а симулякр, и не благочестивая, а перепуганная насмерть. А вера делает и воспринимает, как в отце Димитрии. Не говорят, кажется, не поют и не рисуют давно и две ее сестры [3], и мать их София. Это, наверное, и называют в западном богословии «зимующей Церковью»? А что говорит в том, что можно назвать творческим и что располагается за церковной оградой, за этим зимним кругом и по-своему цветет и плодоносит? Поиск, как Вы пишете? Знание об удаленности от центра, о его необладаемости? Не сама любовь, а любовь к любви, не сама надежда, а надежда на надежду, не вера, а предощущение веры… «Предощущенье света», как в давних стихах Вани Жданова:

И в жилы смертные войдет

Предощущенье света.

Конечно, «расчету и морали» нечего делать в различении, как Вы пишете. Давно я слышала от отца Димитрия, что инструмент, различающий добро и зло, — ум… Ум, — сказал он с неуверенностью, — тупится и перестает рассекать, а острит его, как точильный круг, покаяние. Я тогда уже написала из «Стансов»:

На твой точильный круг, на быстрый шум,

исчезновенье! пусть наложит ум

свой нож тупой…

и очень удивилась совпадению картины (точильщик, из детства: они тогда ходили по улицам с криком: Ко-МУУ ножи-ножницы точить! или стучали в московскую кухню с черной лестницы). Правда, покаяние и исчезновение — не совсем одно, но и недалеко друг от друга.

Про «Занимательную Грецию» я думаю так же, как Вы: представить себе, что такая Греция вдохновляла Гёльдерлина! Или Китса, «Оду греческой вазе». Хорошо было бы написать что-то вроде «Греция после Греции», обо всем, чем она вдохновляла последующие времена и что историки сочтут замутнением, смещением ее образа, — а было его жизнью. Но такая, гаспаровская Греция, наверное, тоже нужна. Как хронология, которой Вы не жертвуете «внутреннему времени», — или я неправа? Вероятно, я компромисснее Вас. Меня скептический подход Гаспарова задевает только в отношении к Мандельштаму («шифровка»). А о Греции я чистосердечно написала М.Л. глубокую благодарность (которой он, как выяснилось, не получил). Прежде я ему говорила, что такого естествознания, на которое он хочет равнять гуманитарную работу, давно уже нет! я это поняла просто по популярным изложениям физических теорий, не говоря уже о «Номогенезе» Л.С. Берга (не приходилось Вам заглядывать? это альтернатива дарвинистской картине эволюции, и такая красивая — в отличие от «борьбы за существование»!). Но М.Л. продолжал настаивать, что, если для меня есть ценностное различие между Блоком и Евтушенко, скажем, то я не филолог: для биолога ведь нет ценностного различия между слоном и клопом.

Про пушкинскую «прямую реальность» не я придумала: он сам неоднократно говорит об этом и в стихотворении «Демон» описал свое искушение: «Он звал прекрасное мечтою etc.» (этот описанный им род демонизма убедительнее лермонтовского). И «демону» своему, цинику, он только и нашел ответить: ну что же, пусть мечта, но «Ах, обмануть меня нетрудно: Я сам обманываться рад». Простой детской доверительностью он, видимо, обладал, только когда писал. Или так: знал, что недоверительность есть, что на слово ему не поверят. И Данте так же. Он постоянно обращается к читателю: «Ты можешь не поверить, но вообрази…» Я думаю, возвращенный рай — не тот же, не первый; возвращенный уже прошел через огонь (а таким огнем можно считать и посредственность, и опыт «прищуривания глаз», которому Вас учили в детстве, а меня и теперь не перестают учить: как чего остерегаться, как не упустить какой-нибудь возможности и т.п.). Да, в стихах, наверное, и в мысли эта доверительность та же, первая… Вы скажете, что я разделяю, как Гаспаров, как структуралисты? может быть. Мне никогда не приходилось освобождаться от структурализма, его настроение всегда мне было далеко, и потому я не боюсь, если что-то мое примут за это. В структуральном анализе мне нравилось то, что он не внушает, а показывает свое понимание, что он исключает внушающее, околдовывающее, жреческое слово, которое я слышу в Лосеве. Речь сакрального строя о том, о чем сакральное слово обыкновенно не говорит (о строении слова, которое Вы так едко разобрали, или о Ренессансе). А «идейную» основу структурализма, что реально, а что нет, я никогда всерьез не принимала. Ни то («расколдованную действительность») ни другое (волшебную) я не назову «вымыслом». В ответ на Буддову «горящую солому», о которой Вы говорили, можно вспомнить, что и по Воскресении язвы остаются, что и они воскресают. И именно их хочет потрогать Фома для полного уверения. Это, помню, Аверинцев заметил на Пастернаковских чтениях, когда все взялись радоваться, что все хорошо, что хорошо кончается: Пастернак с нами, и мы с Пастернаком, и решение о его исключении из СП отменили… Да и было ли то, другое — гонения и т.п.?

Мне очень важно читать Ваши беседы о Поре. Я говорила Вам, что без Ваших вещей можно было бы подумать, что установился мертвый сезон. Если позволите, мне не нравится одно (в лосевской статье особенно, в первой половине): запальчивость. Может, это просто различие темперамента, и моменты едкого «вопрошания» задевают меня даже в Сократе. Может, это мой дефект. Мне всерьез нравятся изречения, которые тебя ни о чем не спрашивают, а тихо забирают в свою изменчивую глубину. Вроде китайского: «для благородного горы и воды — одно». Не противоречит ли это тому, что я только что написала — о внушающем жреческом слове? Я понимаю, что речь не может быть построена из изречений, а их субститут — афоризмы, apte dictum и под. — совсем не люблю. Не хочется, изо всех сил не хочется помнить то, что заведомо делается, чтобы быть запомненным: вроде Володиковой неохоты повторять метры.

Да, мне очень нравится Ваша полемика — в последней лекции — с тем, что «истинным» полагают только «глубинное», не хронологическое. Ваша апология календаря замечательна.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.