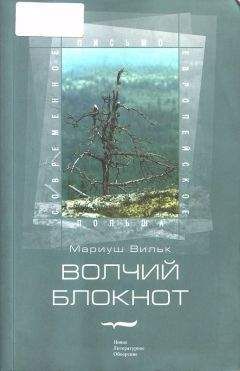

Мариуш Вильк - Волок

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Волок"

Описание и краткое содержание "Волок" читать бесплатно онлайн.

Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — замечания «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, рефлексии и комментарии, интервью, письма и эссе — свободно и в то же время внутренне связанно образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли.

И вдруг — последняя фраза, как выстрел — главное: «А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели».

27 октября

Русская тропа восходит к старой форме «тропать» — топтать. То есть тропа — это дорожка, протоптанная человеком или зверем. Используя слово «тропа» вместо слова «дорога», я подчеркиваю независимость идущего, его отказ следовать проторенным путем. Василий говорит, что настоящий охотник ходит в одиночку и протаптывает в тайге собственную тропу, отражающую его характер. К примеру, человек скрытный, угрюмый ходит по ярам, в тени, чащобе, весельчак же ведет свою тропу по краю леса, по опушке, где много солнца. Так что когда мы пишем жизнь — охотясь на слова… — то, спустя некоторое время, протаптываем собственную тропу — свой стиль.

Впрочем, топтать можно не только тропку в тайге и просеки в словах, но и виноград на вино, выдавливая из него сок.

2 ноября

В своих письмах читатели приложения «Плюс-Минус»[32] спрашивают меня, что будет с «Карельской тропой»? Когда ждать продолжения?

Что ж, я тружусь над ней. Проблема в том, что чем глубже я вхожу в тему, тем больше увязаю. Начиная это странствие, я не ожидал, что дорога заведет меня так далеко. Поначалу предполагалось, что это будут обычные путевые записки (в стиле — чукча что видит, то поет…) с небольшими экскурсами в историю, археологию или этнографию, однако процесс записывания меня затянул. Засосал!

Словом, затерялся я в Карелии — и в ее топком бездорожье (в этом году я совершил три вылазки в разные медвежьи углы), и в текстах о ней (начиная с рассказов путешественников, этнографов и купцов и кончая пожелтевшими номерами «Олонецких епархиальных ведомостей» или «Известий Общества изучения Олонецкой губернии»). И кабы не читатели, время от времени меня подгоняющие, никогда бы мне из своей очарованности Карелией не выпутаться.

Единственным выходом было сменить жанр, тем более, что с момента нашего путешествия много времени утекло (…за это время умер Редактор), а сама тропа повернула в другую — чем я предполагал — сторону. Теперь ее лучше прокладывать в дневнике.

Итак, расстались мы на острове Кижи.

* * *Первый венец определяет ритм сруба подобно тому, как первая фраза — размер стихотворения, — утверждает Юра Наумов, сравнивая плотничество с поэзией.

Юра работает в кижском музее, у него старый дом на острове Еглово и бездна фантазии. Мы познакомились когда-то в Заонежье, но об этом в другой раз. Здесь мы с ним шатаемся по кижскому скансену, в самый зной, окруженные тучей слепней, мимо то и дело снуют экскурсии — то группа финнов, то иная чудь — в воздухе витают запахи гнилой древесины и свежего сена. Шагаем мы не спеша, потому что никто нас не подгоняет (экскурсовод, к примеру…), то любуемся видами, то заглядываем в старые дома, свезенные сюда с окрестных островов и сел, то восхищаемся деревянными овинами, амбарами и гумнами, мельницами и карельскими банями.

Дерево, дерево и еще раз дерево — словно лейтмотив, основа фабулы: дерево, промоченное дождями, и дерево, высушенное на солнце, дерево, исхлестанное ветром, и дерево, посеченное градом, отдраенное к празднику и запущенное в будни, легко сдающееся огню и выдерживающее морозы, греющее ладонь и твердое на ощупь… Куда ни посмотришь, повсюду дерево:

стены из дерева,

и полы, и потолок,

и печной столб,

и лавки, и лавочки,

и полки, и полочки,

комод, буфет и стол,

и лубяная люлька,

кадушки, ушаты и шайки.

а еще ложки, миски и кружки,

и ворота, и заборы,

и жердь для просушки сетей,

и борона, и соха,

и сани, и воз, и лодка,

и грядки в огороде,

журавль у колодца,

сортир с сердечком

и мостки-мостовые,

и даже небо над головой —

цвета дерева, выгоревшего на солнце.

О,

краски дерева,

деревянная палитра:

от серебристо-пепельных оттенков осины

и медвяно-золотистых тонов сосны

до медной зелени мха и

белизны белизны.

Наумов рассказывает, как строили на севере Руси в прежние времена. Девиз мастеров плотничьего цеха — «рубить добро и стройно» — подчеркивает надежность и красоту постройки и роль топора в народном зодчестве Севера (распиленные балки быстро впитывают влагу, набухают и гниют). Мастер сам подбирал в лесу подходящий материал. Предпочитал конду (боровую, смолистую сосну), а если под каблуком выступала вода, на дерево и смотреть нечего, знамо дело — мянда (болотная сосна). Большую роль при выборе дерева играли суеверия. Запрещалось рубить дерева «святые» и «проклятые» (к несчастью), избегали деревьев старых (имеют право умереть в лесу собственной смертью), не рубли сухие (принесут в дом чахотку), а также растущие на распутье лесных дорог (могут сруб развалить).

Срубали сосну зимой или в начале весны (пока дерево спит и вода ушла в землю) и вывозили по санному пути на берег озера или реки. Там она лежала до лета, после чего сплавлялась на место назначения, не позднее дня святых Петра и Павла. Затем дерево корили, тесали доски, драли дранку.

Строительство начинали на Успение Богоматери. Сруб, прежде называвшийся «стопой», складывали из венцов, которые вязали «в чашу», то есть так, чтобы концы бревен торчали по углам, что предохраняло от промерзания, пазы выбирали понизу, чтобы стены водой не пропитывались, здание покрывали крышей «самцовой конструкции» (до сих пор используемой на Севере), то есть в бревна, венчающие треугольниками дом, врубали длинные слеги, на которые с обеих сторон нашивали тес, верхние его концы накрывали тяжелой жердью (шеломом), а нижние опускали в ручей — своего рода водосток. Чтобы выступы слег не гнили, их прикрывали доской, украшенной причудливой резьбой, так называемой «причелиной».

На Севере все жилые и хозяйственные помещения — избу, горницу и повалуху (спальню), кладовую, мшаник (сарай, проконопаченный мхом для зимовки пчел) и сени, конюшню, хлевы и коровник, сараи для инструментов и сеновалы, а часто и колодцы — размещали под общей крышей, и лишь амбары (житницы, овины и гумна) стояли отдельно. Благодаря этому в лютые северные метели можно было неделями не выходить на двор, и человек вместе со скотиной — словно в Ноевом ковчеге — проводил нескончаемые зимы дома.

Центр всякого хозяйства — изба с русской печью, выполняющей роль домашнего очага, вокруг которого сосредотачивалась жизнь — у печи грелись, сушили, в ней готовили пищу, на ней спали… Ориентировали избу по сторонам света: на юго-востоке, то есть с Божьей стороны, устраивался так называемый «красный угол», с домашними иконами и столом — здесь молились и ели, а северо-запад — печной угол — принадлежал нечистой силе, там жил языческий дух дома, заглядывали в трубу ведьмы, да и сам черт мог залететь, обернувшись огненным змеем. Другими словами — изба отражала порядок Вселенной, как духовный, так и материальный.

— Поэт Есенин называл эту вселенную «избяной литургией» и сравнивал красный угол с утренней зорей, потолок — с небесным сводом, а несущую балку — с Млечным Путем. Говорил, что предки оставили нам избу, словно книгу жизни, в которой мы можем прочитать собственную судьбу, если только сумеем разобрать знаки.

Слушая Юру Наумова, вспоминаю, как впервые ощутил на себе чары русских северных домов. Несколько лет назад майор Гусев, заместитель начальника лагеря в Ерцеве, возил меня на «газике» по тамошним зонам, по следам Герлинга-Грудзиньского. Зоны соседствовали с деревнями на расстоянии межи и порой невозможно было отличить, где кончается одно и начинается другое (вдобавок колючая проволока оплетала этот единый организм…). Люди, завидев нас, уступали дорогу, снимали шапку и кланялись в пояс. В одной из деревень мы зашли выпить чаю. Принимали нас подобострастно — разумеется! — как-никак лагерная шишка в гости пожаловала, да еще и с иностранцем, угощали рыбником (рыба, запеченная в хлебном тесте) и крепкой сивухой, показывали какие-то старые фотографии и гравюры, но на меня наибольшее впечатление произвел сам дом — напоминавший медвежью берлогу. Пару месяцев спустя я купил в соседнем колхозе похожий (…за два ящика спирта!), однако то первое очарование длилось недолго — мужики во время ремонта так перепились, что один другому в белой горячке руку бензопилой отрезал.

Во второй раз северные дома околдовали меня в Национальном парке Кенозера, близ Каргополя. Мы ездили туда с друзьями на языческий Праздник озера — гулянку с танцами и пением (в Кенозере языческие традиции по сей день переплетаются с православием, а бабули отплясывают с таким притопом, что потолочные балки ходуном ходят). Кроме нас, на праздник явилась также делегация из Норвегии, так что устроили соревнования между бригадой норвежских мастеров топора и местными. Тогда же мне довелось приоткрыть тайны их ремесла, восхищаясь одновременно мастерством местных мужиков, которые одержали победу. Елена Шатковская, начальница парка, принимала нас в этом «краю свободы и глуши» (как назвал Кенозеро собиратель русских былин Гильфердинг, который, nota bene, значительную часть своей коллекции записал именно там) с размахом, так что мы больше недели провели в пьяных хороводах от деревни к деревне, от дома к дому. Словно в тумане до сих пор маячат в моей голове и те наполненные жизнью дома, и часовни без попов, и куренные бани.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Волок"

Книги похожие на "Волок" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мариуш Вильк - Волок"

Отзывы читателей о книге "Волок", комментарии и мнения людей о произведении.