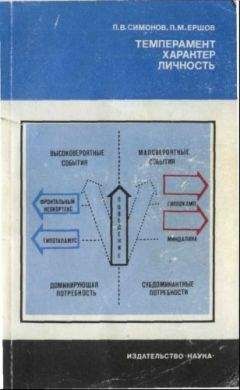

Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Темперамент. Характер. Личность"

Описание и краткое содержание "Темперамент. Характер. Личность" читать бесплатно онлайн.

Книга члена-корреспондента АН СССР, доктора медицинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведения П. М. Ершова посвящена популярному изложению естественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. ряде глав использовано творческое наследие К. С. Станиславского, касающееся воссоздания характеров действующих лиц и принципов актерского перевоплощения в индивидуальность изображаемого персонажа.

Книга представляет интерес для самого широкого круга читателей — физиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связан с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориентации людей.

Относительно проста «информационная» сторона этой реакции. Подобно всем остальным положительным эмоциям она возникает в ситуации, когда вновь поступившая информация ведет к возрастанию вероятности удовлетворения какой-то (пока еще неясно какой) потребности, превышая ранее существовавший прогноз. В самом деле, все известные нам анекдоты, изобретенные человечеством на протяжении столетий, построены по единой структурной схеме: они должны состоять минимум из двух частей. Первая часть формирует у слушателя некий ложный прогноз относительно существа описываемой ситуации, а когда слушатель уверует в эту ложную версию, мы преподносим ему неожиданную концовку. Рассогласование между ожидаемым и полученным порождает тот эффект, который проявляется усмешкой или гомерическим хохотом. Иными словами, положительная эмоциональная реакция на смешное вполне соответствует «информационной теории эмоций» (Симонов, 1964), согласно которой любая эмоция есть отражение силы и качества какой-либо актуальной потребности и оценки вероятности, возможности удовлетворения этой потребности на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта.

Психиатр И. М. Фейгенберг убедительно показал, что отсутствие реакции на смешное у некоторых больных объясняется не интеллектуальным дефектом (они прекрасно понимают, о чем шла речь и точно пересказывают содержание анекдота), не «поломом» исполнительных механизмов смеха (больных можно рассмешить более примитивными способами), а нарушением вероятностного прогнозирования, утратой способности к формированию версии о дальнейшем ходе событий. Не случайно эти же больные превосходят (!) здоровых лиц, когда надо определить одинаковый вес двух разных по объему предметов или распознать необычное по содержанию (например, перевернутое вверх ногами) расфокусированное изображение. Ведь мы всегда забегаем вперед, опираясь на свой прошлый опыт. Взяв в руки два предмета, мы инстинктивно мобилизуем больше мышечных усилий для удержания того, который оказался большим по размерам. Если предметы имеют равный вес, то маленький покажется нам тяжелее. Рассматривая расфокусированный диапозитив, мы строим догадки о том, что на нем изображено, извлекая из памяти наиболее часто встречавшиеся похожие варианты. Если фотография необычна, мы, как правило, ошибаемся. Что касается больных, о которых идет речь, то они оценивают внешние предметы без иллюзий, непосредственно, не осложняя процесс восприятия вероятностным прогнозом.

Итак, реакция на смешное — это прежде всего рассогласование, несоответствие, курьез. Нам смешон персонаж комедии, который осторожно пробирается в комнату, где (как знаем мы) никого нет. Смешон невежда, считающий себя мудрецом. Смешна Моська, лающая на Слона, и Лягушка, решившая сравняться с Волом. Число подобных примеров можно умножать до бесконечности. Но рассогласование с приростом вероятности удовлетворения потребности — это универсальное правило возникновения любой положительной эмоции. Значит, тайна смешного кроется не в этом правиле, а в качестве той потребности, успешное удовлетворение которой знаменуется смехом. Что же это за потребность?

К поискам ответа на поставленный нами вопрос, в сущности, сводится вся история исследования смешного.

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд связывал чувство юмора с половым инстинктом, поскольку множество анекдотов, острот и шуток имеют сексуальную окраску. Даже в тех случаях, когда смешными оказываются положения и объекты, казалось бы, не имеющие отношения к сексу, Фрейд усматривал в них замаскированное стремление к удовлетворению половой потребности, намек на нее. По мнению этолога Конрада Лоренца[114], юмор есть одна из форм социально приемлемой агрессивности, а смех представляет собой разновидность агрессивного поведения. Вместо того, чтобы атаковать противника, мы высмеиваем его, разряжая свою агрессивность столь мягким (по сравнению с буквальным нападением) способом. Что же побуждает нас к замене агрессивности юмором, иронией, смехом? Ф. М. Достоевский полагал, что в основе такой замены лежит не осознаваемое субъектом чувство сострадания. Возбуждение сострадания, по мысля Достоевского, и есть тайна юмора.

Еще более сложную социально детерминированную мотивацию юмора предполагал Н. Г. Чернышевский. Комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства — это утверждение Чернышевского кажется весьма правдоподобным. Потребность «занимать место», т. е. обладать определенным общественным статусом, пользоваться уважением и признанием со стороны других членов сообщества — одна из сильнейших социальных потребностей человека. Относясь иронически к какой-либо ситуации или определенному лицу, «я» тем самым демонстрирую себе и другим свое превосходство, свою силу и неуязвимость. Правда, вышучивать можно и того противника, которому ты явно уступишь, если конфликт будет решаться другими средствами социальной борьбы (слово «борьба» мы употребляем в широком смысле: это может быть и спор, и конкуренция, и размолвка близких друг другу людей)[115]. В чувстве юмора мы, как правило, имеем дело с интеллектуальным превосходством, с превосходством в понимании, в оценке событий, лиц, положений и т. п.

Итак, попробуем согласиться с тем, что в основе чувства смешного лежит сплав социальной потребности превосходства с идеальной потребностью познания (точнее, понимания). Вернувшись к рассмотренным ранее примерам, мы убедимся, что человек, осторожно пробирающийся в пустую комнату, вызывает у нас смех потому, что мы знаем то, чего не знает он. Именно наше знание действительного положения вещей делает его поведение смешным, порождает чувство превосходства над комическим персонажем. Чувство превосходства испытывает и современный школьник, смеясь над наивностью древних мудрецов, всерьез полагавших, что Земля покоится на слонах и китах. Нам смешон и наш собственный страх, когда мы обнаруживаем в темной комнате вместо притаившегося незнакомца брошенное на спинку стула пальто.

И все же вывод о чувстве юмора как удовлетворении потребности познания, понимания истинного положения вещей оставляет ощущение какой-то неполноты. Например, будучи ученым, я могу испытывать чувство гордости, своеобразное удовольствие от сознания, что мне удалось превзойти своих коллег в понимании того или иного явления. Значит ли это, что меня будет разбирать смех при мысли о своем превосходстве? Что я буду веселиться, рассматривая другие, может быть, менее удачные, но серьезные и по-своему аргументированные решения трудной задачи? По-видимому, нет. Что же мы упустили в своих рассуждениях о природе смешного? Потребность в экономии сил.

Эта потребность занимает особое место в системе человеческих мотиваций. Она может приобрести господствующее положение и обернуться ленью Ильи Ильича Обломова, лежащего на диване своей квартиры в Гороховой улице. Но эта же потребность побуждает человека изобретать, непрерывно совершенствовать способы удовлетворения биологических, социальных и идеальных потребностей с тем, чтобы достигать своих целей с наименьшими затратами физических и умственных усилий.

Несоответствие расходуемых сил стоящей перед субъектом задаче также лежит в основе смешного, составляет важнейшую его черту.

Потребность экономии сил, как всякая иная потребность, способна породить положительные и отрицательные эмоции. Если мне не удается облегчить задачу, уменьшить затрачиваемые усилия, я буду испытывать отрицательные эмоции досады, раздражения, уныния и т. п. Если я найду более короткий и простой путь к достижению цели, это вызовет у меня положительные эмоции радости, удовлетворения, восхищения своей находчивостью. Ну, а где же здесь чувство юмора? Эффект комического возникает тогда, когда субъект (им может быть и само действующее лицо) обнаруживает несоответствие расходуемых сил реально необходимым тратам. Для того чтобы зафиксировать подобное несоответствие, надо одновременно иметь представление о размерах расходуемого (или заготовленного) и о действительно необходимом. Такое сопоставление возможно только при созерцании, при наблюдении со стороны, в том числе при наблюдении за самим собой, вот почему чувство юмора, по-видимому, недоступно животным.

Нам смешно, когда Городничий и его окружение тратят столько сил, чтобы завоевать расположение заезжего ничтожества. Когда Моська лает на Слона, чтобы прослыть грозной забиякой (что есть пустая трата сил). Когда Лягушка стремится сравняться с Волом. Когда мы собрались бороться со злоумышленником, а им оказалось наше собственное пальто. Демагог, разглагольствующий о высоких материях, до которых ему нет дела, вызывает возмущение. Вместе с тем он смешон, потому что старается впустую: ведь мы ему все равно не поверим.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Темперамент. Характер. Личность"

Книги похожие на "Темперамент. Характер. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность"

Отзывы читателей о книге "Темперамент. Характер. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.