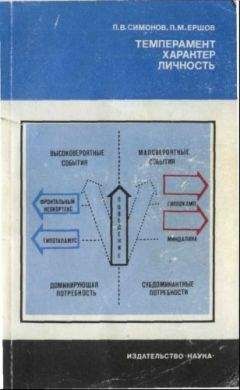

Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Темперамент. Характер. Личность"

Описание и краткое содержание "Темперамент. Характер. Личность" читать бесплатно онлайн.

Книга члена-корреспондента АН СССР, доктора медицинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведения П. М. Ершова посвящена популярному изложению естественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. ряде глав использовано творческое наследие К. С. Станиславского, касающееся воссоздания характеров действующих лиц и принципов актерского перевоплощения в индивидуальность изображаемого персонажа.

Книга представляет интерес для самого широкого круга читателей — физиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связан с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориентации людей.

Хотя сверхсознание активируется любой потребностью, ставшей главенствующей доминантой, оно определенно связано с их ненасытностью. Вот почему слабые, угасающие или удовлетворенные потребности — плохая основа для деятельности интуиции. «Будьте страстны в ваших исканиях», — призывал Павлов. Существуют и человеческие потребности, ненасытность которых не встречает непреодолимых преград. Это — социальные потребности «для других», идеальные потребности познания и вспомогательная потребность в вооружении. Их удовлетворением любой человек может заниматься практически всю жизнь.. Именно им в большей мере, чем всем остальным, служит сверхсознание.

Чем конкретно вооружает теорию и практику уточнение представлений о личности, которому мы посвятили предыдущие страницы?

Первое. Ни одну из рассмотренных выше исходных потребностей нельзя безнаказанно игнорировать. Иногда (особенно часто это бывает с молодыми людьми) кажется: «Все люди эгоисты, каждый хлопочет о себе; забота о ближнем, альтруизм — досужая выдумка...», и человек многие годы пытается обходиться без удовлетворения потребности «для других», а то, что он все-таки делает по природной доброте, он рассматривает как свою слабость или глупость. Но потребность «для других» неуничтожима. В итоге человек приходит к удручающему одиночеству, к созерцанию своей полной ненужности. Остается заводить домашнюю собачку, чтобы было о ком заботиться.

Второе. Занимать достойное место в человеческом обществе может лишь тот, кто нужен этому обществу. А нужен он в той мере, в какой успешно выполняет работу, полезную для общества. Если главенствующая потребность человека заключается в улучшении своего места в обществе, то самый надежный путь к ее удовлетворению есть неуклонное повышение своей деловой квалификации. Впрочем, для творческой деятельности, для удовлетворения идеальных потребностей одной квалификации как запаса навыков и знаний мало. Недостаточно и врожденной вооруженности, которую называют способностью (такой вооруженностью для музыкальных искусств является слух, для сценических — внешность и т. п.). Творчество требует вооруженности сверхсознанием. Поэтому высокая квалификация здесь невозможна без соответствующей главенствующей потребности — достаточно устойчивой доминанты. Не может стать хорошим педагогом человек, не любящий детей, какими бы знаниями и умениями он ни обладал. Нельзя стать ученым, не дорожа истиной, художником — не дорожа правдой. Ремесло в таких профессиях не приносит настоящей радости, в лучшем случае оно дает лишь ревнивое и завистливое самодовольство. Выбор профессии только по расчету, вероятно, так же опасен, как расчетливый брак.

Третий круг вопросов касается соответствия средств удовлетворения потребностей (вооруженности) их содержанию. Можно всей душой быть преданным тому или иному делу и губить его своим неумением; можно самозабвенно любить человека и калечить ему жизнь. Так бывает с матерями, беззаветно отдающими все силы ребенку и формирующими в нем черствого эгоиста. В повседневном общении с людьми — особенно близкими, связанными родством и повседневными бытовыми заботами, — многим (если не всем нам) свойственно «мерить каждого на свой аршин». Своя потребность кажется безусловно присущей другим; отсутствующая, наоборот, представляется несуществующей вовсе. Отсюда множество неправомерных притязаний, горьких разочарований и недоумений.

Изучение человека приводит к убеждению в его бесконечной сложности, к убеждению в уникальности каждой отдельной личности. По-настоящему познать личность другого можно, только любя его, если любовь к тому же вооружена строго объективным знанием. В этом парадоксе — суть подлинного человековедения.

Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера

Ренуара спросили: «Мэтр, что важнее в искусстве— „как“ или „что“?», Ренуар ответил: «Важно — кто»[99]

Как мы уже упоминали выше, индивидуальность человека— его темперамент, характер, личность — является предметом той специфической разновидности познавательной деятельности, которая именуется искусством. Наиболее очевидно это обнаруживается в литературе и сценическом творчестве, где одну из важнейших задач представляет создание характеров действующих в художественном произведении лиц.

Стремление к творческим контактам между театральным искусством и наукой о деятельности мозга представляет своеобразную традицию отечественной культуры. Есть нечто знаменательное в том, что рядом с работой «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова мы находим план статьи А. Н. Островского «Об актерах по Сеченову», а теория высшей нервной деятельности и метод условных рефлексов И. П. Павлова соседствуют в историческом времени с системой и «методом физических действий» К. С. Станиславского.

Теория Павлова привлекла к себе пристальное внимание Станиславского. Он читает классическое произведение Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». На репетициях, в беседах с актерами Станиславский начинает употреблять физиологические термины. Когда Л. М. Леонидов заметил, что в трактовке Константином Сергеевичем образа профессора Бородина из пьесы «Страх» есть «что-то от Павлова», Станиславский ответил ему: «До Павлова нам далеко. Но учение его к нашей актерской науке применимо»[100].

В 1933 г. артист А. Э. Ашанин (Шидловский) организовал при Всероссийском театральном обществе лабораторию по изучению творчества актера. Эту лабораторию возглавили ближайшие помощники Павлова Н. А. Подкопаев и В. И. Павлов. Через Ашанина И. П. Павлов передал свое согласие познакомиться с рукописью К. С. Станиславского, за что Станиславский поблагодарил Ивана Петровича в письме от 27 октября 1934 г.[101] К сожалению, смерть Павлова оборвала контакты между двумя великими современниками — общение, которое сулило столь многое и для теории высшей нервной деятельности, и для сценического искусства.

Мимо достижений павловской школы не прошел и В. Э. Мейерхольд. В связи с юбилеем Ивана Петровича Мейерхольд направил Павлову поздравительную телеграмму, где отметил значение его трудов для теории актерского творчества. В ответном письме Павлов специально остановился на опасности упрощения в деле переноса добытых в лаборатории фактов на такую сложную область человеческой деятельности, какой является область художественного творчества. Павлов особо подчеркнул индивидуальную неповторимость образов, созданных артистом, значение той «чрезвычайной прибавки», которую принято называть субъективным элементом, привносимым художником в свое произведение.

В разное время интерес к проблемам, возникающим на рубежах психофизиологии и сценического искусства, проявляли физиологи Л. А. Орбели, П. К. Анохин, Ю. П. Фролов, Э. Ш. Айрапетянц, И. И. Короткин, психологи Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, П. М. Якобсон, режиссеры В. О. Топорков, А. Д. Дикий, Ю. А. Завадский, Г. А. Товстоногов, О. Н. Ефремов.

Авторы настоящей книги отнюдь не претендуют ни на всесторонний анализ этих «пограничных» проблем, ни на обстоятельное изложение истории вопроса. Каждый из нас пришел к необходимости контакта своим путем, получившим отражение в работах, ссылки на которые читатель не раз встречал в этой книге. Мы имели общий исходный пункт в виде «искусства сценического переживания» К. С. Станиславского и открытого им «метода физических действий». Сообразно своим профессиональным интересам один из нас (П. М. Ершов) много лет занимается изучением действий как материала актерского искусства, сопоставимого с цветом в живописи, словом в литературе, звуком в музыке, движениями в балете. Интересы второго (П. В. Симонова) привлечены к сфере эмоций как к показателю овладения актером потребностями (мотивациями, стремлениями) изображаемого им лица.

Сфера художественного творчества так тесно связана с человеческими переживаниями, что искусство давно и справедливо стало пробным камнем для любой концепции, претендующей на сколько-нибудь широкое обобщение в области психофизиологии эмоций. Если вновь предлагаемая теория эмоций ничего не меняет и не уточняет в нашем понимании природы художественного творчества, это сразу же ставит под сомнение продуктивность и научную состоятельность новой концепции. Вот почему, предложив в 1964 г. «информационную теорию эмоций», один из нас (П. В. Симонов) не мог уклониться от ее проверки искусством.

Как мы постараемся показать ниже, далеко не все в «гармонии» доступно «алгебре» логического анализа. А вот для самой «алгебры» «гармония» — суровый судья, беспощадно вскрывающий бесплодность наукообразной схоластики...

Но творчество и технология («гармония» и «алгебра») в искусстве теснейшим образом взаимосвязаны и постоянно переплетаются как в процессе, так и в результатах художественной деятельности. Крен в ту или другую сторону дает то стихийную эмоциональность, легко выветривающуюся в беспомощность благих порывов, то рационализм и рассудочность, уводящие искусство от его реальных жизненных основ в сферу условных знаков, ребусов и абстрактных умозрений. Технология и взлеты творческого вдохновения могут рассматриваться по отдельности (так чаще всего и бывает!), но авторы полагают, что не менее актуален анализ взаимосвязи этих двух, столь непохожих один на другой полюсов художественной практики, рассмотрение того, как сказывается один из этих полюсов на функционировании другого. Речь идет о границах рационального и о том, что лежит вне этих границ.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Темперамент. Характер. Личность"

Книги похожие на "Темперамент. Характер. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность"

Отзывы читателей о книге "Темперамент. Характер. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.