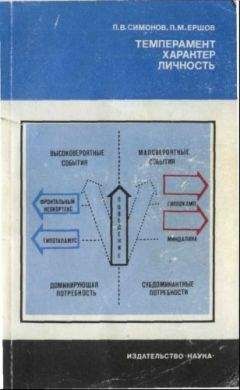

Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Темперамент. Характер. Личность"

Описание и краткое содержание "Темперамент. Характер. Личность" читать бесплатно онлайн.

Книга члена-корреспондента АН СССР, доктора медицинских наук П. В. Симонова и кандидата искусствоведения П. М. Ершова посвящена популярному изложению естественнонаучных основ индивидуальных особенностей человека в свете учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и достижений современной психофизиологии. ряде глав использовано творческое наследие К. С. Станиславского, касающееся воссоздания характеров действующих лиц и принципов актерского перевоплощения в индивидуальность изображаемого персонажа.

Книга представляет интерес для самого широкого круга читателей — физиологов, психологов, педагогов, работников искусства, для каждого, кто в своей практической деятельности связан с вопросами воспитания, подбора, профессиональной ориентации людей.

Вот почему эволюция породила иллюзию этой свободы, упрятав от сознания человека движущие им мотивы. Субъективно ощущаемая свобода и вытекающая из нее личная ответственность включает механизмы всестороннего и повторного анализа последствий того или иного поступка, что делает окончательный выбор более обоснованным[59]. Дело в том, что практическая мотивационная доминанта, непосредственно определяющая поступок («вектор поведения» — по А. А. Ухтомскому), представляет интеграл главенствующей потребности, устойчиво доминирующей в иерархии мотивов данной личности (доминанта жизни, или сверх-сверхзадача — по К. С. Станиславскому), и той или иной ситуативной доминанты, актуализированной экстренно сложившейся обстановкой. Например, реальная опасность для жизни актуализирует ситуативную доминанту — потребность самосохранения, удовлетворение которой нередко оказывается в конфликте с доминантой жизни — социально детерминированной потребностью соответствовать определенным этическим эталонам. Сознание (как правило, с участием подсознания) извлечет из памяти и мысленно «проиграет» последствия тех или иных действий субъекта. Кроме того, в борьбу мотивов окажутся вовлечены механизмы воли — потребность преодоления преграды на пути к достижению главенствующей цели, причем преградой в данном случае окажется инстинкт самосохранения. Каждая из этих потребностей породит свой ряд эмоций, конкуренция которых будет переживаться субъектом как борьба между естественным для человека страхом и чувством долга, стыдом при мысли о возможном малодушии и т. п. Результатом подобной конкуренции мотивов и явится либо бегство, либо стойкость и мужество.

В данном примере нам важно подчеркнуть, что мысль о личной ответственности и личной свободе выбора тормозит импульсивные действия под влиянием сиюминутно сложившейся обстановки, дает выигрыш во времени для оценки возможных последствий этого действия и тем самым ведет к усилению главенствующей потребности, которая оказывается способной противостоять ситуативной доминанте страха.

Таким образом, не сознание само по себе и не воля сама по себе определяют тот или иной поступок, а их способность усилить или ослабить ту или иную из конкурирующих потребностей. Это усиление реализуется через механизм эмоций, которые, как было показано нами ранее, зависят не только от величины потребности, но и от оценки вероятности (возможности) ее удовлетворения. Ставшая доминирующей потребность (практическая доминанта) направит деятельность интуиции (сверхсознания) на поиск оптимального творческого решения проблемы, на поиск такого выхода из сложившейся ситуации, который соответствовал бы удовлетворению этой Доминирующей потребности. Тщательный анализ военных мемуаров выдающихся летчиков Отечественной войны показывает, что виртуозное боевое мастерство с принятием мгновенных и неожиданных для противника решений человек проявляет при равной степени профессиональной квалификации (запасе навыков) не в состоянии страха (потребность самосохранения) и не в состоянии ярости (потребность сокрушить врага любой ценой), а в эмоционально положительном состоянии боевого азарта, своеобразной «игры с противником», т. е. при наличии компонентов идеальной потребности творчески-познавательного характера, сколь бы странной она пи казалась в условиях борьбы не на жизнь, а на смерть.

Если главенствующая потребность (доминанта жизни) настолько сильна, что способна автоматически подавить ситуативные доминанты, то она сразу же мобилизует резервы подсознания и направляет деятельность сверхсознания на свое удовлетворение. Борьба мотивов здесь фактически отсутствует, и главенствующая потребность непосредственно трансформируется в практическую доминанту. Примерами подобной трансформации могут служить многочисленные случаи самопожертвования и героизма, когда человек не задумываясь бросается на помощь другому. Как правило, мы встречаемся здесь с явным доминированием потребностей «для других», будь то «биологический» родительский инстинкт или альтруизм более сложного социального происхождения.

Формирование практической доминанты может оказаться тяжкой задачей для субъекта, когда главенствующая и ситуативная доминанты примерно равны по силе и находятся в конфликтных отношениях. Такого рода конфликты лежат в основе многих произведений классической литературы. С другой стороны, отсутствие практической доминанты (у пенсионера, у человека, оказавшегося не у дел) переживается отдельными личностями исключительно тяжело. Не менее печально по своим последствиям отсутствие главенствующей потребности (доминанты жизни), в результате чего человек становится игрушкой ситуативных доминант. «Отклоняющееся» поведение подростков, алкоголизм и наркомания дают множество примеров такого рода. Подчеркнем, что человек, как правило, не осознает подлинной причины тягостного для него состояния, давая самые разнообразные объяснения своему бесцельному и пустому времяпрепровождению.

Мы закончим раздел краткой формулировкой нескольких итоговых положений.

1. Высшая нервная (психическая) деятельность человека имеет трехуровневую структуру, включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание.

Сознание оперирует знанием, которое потенциально может быть передано другому, может стать достоянием других членов сообщества. Как показали многочисленные исследования функциональной асимметрии головного мозга, для осознания внешних стимулов или событий внутренней жизни субъекта необходимо участие речевых зон больших полушарий. В сфере творчества именно сознание формулирует вопрос, подлежащий разрешению, и ставит его перед познающим действительность умом.

К сфере подсознания относится все то, что было осознаваемым или может стать осознаваемым в определенных условиях. Это — хорошо автоматизированные навыки, глубоко усвоенные социальные нормы и мотивационные конфликты, тягостные для субъекта. Подсознание защищает сознание от излишней работы и психических перегрузок.

Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) обнаруживается в виде первоначальных этапов творчества, которые не контролируются сознанием и волей. Неосознаваемость этих этапов представляет защиту рождающихся гипотез от консерватизма сознания, от чрезмерного давления ранее накопленного опыта. За сознанием остается функция отбора этих гипотез путем их логического анализа и с помощью критерия практики в широком смысле слова. Нейрофизиологическую основу сверхсознания представляет трансформация и рекомбинация следов (энграмм), хранящихся в памяти субъекта, первичное замыкание новых временных связей, чье соответствие или несоответствие действительности выясняется лишь в дальнейшем.

2. Неполное осознание субъектом движущих им потребностей снимает мнимое противоречие между объективной детерминированностью поведения человека наследственными задатками, условиями воспитания, окружающей средой и субъективно ощущаемой им свободой выбора. Эта иллюзия свободы является чрезвычайно ценным приобретением, поскольку обеспечивает чувство личной ответственности, побуждающее всесторонне анализировать и прогнозировать возможные последствия того или иного поступка. Мобилизация из резервов памяти такого рода информации ведет к усилению потребности, устойчиво главенствующей в иерархии мотивов данной личности, благодаря чему она обретает способность противостоять ситуативным доминатам, т. е. потребностям, экстренно актуализированным сложившейся обстановкой.

Вопрос о том, свободен или не свободен человек в своем выборе, не имеет однозначного ответа и требует введения принципа дополнительности. Выбор детерминирован (следовательно, человек несвободен) с точки зрения внешнего наблюдателя совершаемых субъектом поступков. Вместе с тем и в то же самое время человек свободен с позиций «внутреннего наблюдателя» — его рефлектирующего сознания, что и порождает чувство личной ответственности за совершаемый поступок.

3. Сведение психической деятельности человека к одному лишь сознанию не в состоянии объяснить ни диалектику детерминизма и свободы выбора, ни механизмы творчества, ни подлинную историю культуры. Только признание важнейших функций неосознаваемого психического, с выделением в нем принципиально различных феноменов под- и сверхсознания дает возможность естественнонаучного материалистического ответа на самые жгучие вопросы человековедения.

4. Взаимодействие сверхсознания с сознанием есть проявление на уровне творческой деятельности человека универсального принципа возникновения нового в процессе биологической и культурной эволюции. Подобно тому как эволюционирующая популяция рождает новое через отбор отдельных особей, эволюция культуры наследует в ряду сменяющихся поколений идеи, открытия и социальные нормы, первоначально сформулированные конкретными первооткрывателями и творцами. Эти нормы являются исторически преходящей категорией, а культура в целом представляет не закостеневший свод одних и тех же предписаний, но живую и развивающуюся систему. Мы не раз подчеркивали, что процесс развития культуры определяется взаимодействием множества факторов — производственно-экономических, политических, идеологических, национальных. Творцом культуры в конечном счете является живой, реальный человек с головой и руками, поскольку «История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»[60]. Значит, возникновение новых норм удовлетворения потребностей, новых способов, средств и путей есть результат творческой деятельности конкретных личностей. Благодаря этой творческой деятельности наряду с ростом и расширением потребностей происходит их «возвышение»[61].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Темперамент. Характер. Личность"

Книги похожие на "Темперамент. Характер. Личность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Симонов - Темперамент. Характер. Личность"

Отзывы читателей о книге "Темперамент. Характер. Личность", комментарии и мнения людей о произведении.