Ф. Дикин - Дело Рихарда Зорге

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

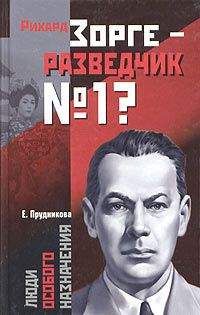

Описание книги "Дело Рихарда Зорге"

Описание и краткое содержание "Дело Рихарда Зорге" читать бесплатно онлайн.

В книге английских авторов на основании многочисленных документов и высказываний участников событий совершенно по-новому для российского читателя рассматриваются как сама фигура Рихарда Зорге, так и работа возглавляемой им группы в Китае и Японии накануне Второй мировой войны.

Книга будет интересна не только специалистам — историкам, но и широким читательским кругам в первую очередь из-за неординарности личности Зорге и существования до сих пор самых противоречивых легенд о нем, а также потому, что авторы смогли «закрыть» многие белые пятна в деле Зорге.

Парламент фактически не контролировал ни армию, ни флот. Во власти парламента было увеличить или урезать ежегодный бюджет, представляемый правительством, однако в случае отклонения бюджета в силу вступал бюджет предыдущего года. Так или иначе, но к 1933 году обе палаты парламента утратили большую часть того влияния, которым они упивались в двадцатые годы.

Более того, одна из двух ведущих партий — Сейукаи — состояла из ярых националистов, приветствовавших более значительную роль армии в политических делах. Даже Минсейто, главный соперник Сейукаи, имеющая репутацию наиболее «либеральной» из этих двух партий, ни в коем случае не оставалась безучастной к той волне патриотических чувств, что захлестнула Японию после маньчжурской авантюры и последовавшего изгнания страны из Лиги Наций.

Что до японских левых — это было движение меньшинства, пребывающего после 1931 года в состоянии хаоса и замешательства. Многие социалисты успели запрыгнуть на подножку поезда военного национализма. Возможно, свою роль сыграл в этом рост фашизма в Европе, а угрозы со стороны правых фанатиков, без сомнения, заставили замолчать многих социалистов. Но самым важным в данном случае была уверенность в том, что эксплуатация Маньчжурии поможет смягчить экономический кризис, порожденный всемирной депрессией, а потому Араки и школа Кодо рассматривались многими социалистами как несомненно антикапиталисгическая сила, и потому многие социалисты и даже некоторые коммунисты обнаружили, что они вполне в состоянии превозносить достоинства концепции «Имперский путь».

Для тех же социалистов, которые отказывались плыть по течению, настали тяжелые времена. За ними непрестанно следила полиция, а также были введены решительные ограничения на то, что они могут сказать или написать публично. Ведь газеты и журналы любого сорта существовали с позволения полиции, которая старалась изо всех сил, разоблачая и искореняя то, что тогда называлось «опасными мыслями» причем мысли эти не ограничивались идеями Маркса и Ленина. Бескомпромиссные христиане, пацифисты, феминистки, защитники контроля над рождаемостью, энтузиасты эсперанто — все они, так же, как и левые социалисты, подвергались арестам без предупреждения. Арест, конечно, совсем не обязательно означал преследование или обвинение. Он мог означать всего лишь несколько часов допроса и предупреждений в местном полицейском участке. Или же неделю, месяц, три месяца заключения по усмотрению полиции, с последующим освобождением от предъявления какого-либо обвинения. Как и в большинстве полицейских государств, поведение полиции в Японии характеризовалось непредсказуемостью и своеволием.

Коммунистическая партия была объявлена вне закона. Активная поддержка коммунизма или открытые симпатии к Коминтерну влекли за собой не только арест, но и строжайшее следствие, а также и некое обвинение, кончавшееся обычно тяжелыми сроками тюремного заключения — если только обвиняемый не сможет убедить следователей и судей, что он искренне раскаялся и изменил свои убеждения. Приверженность левым революционным убеждениям считалась самым ужасным идеологическим преступлением, и неизменная цель полиции и судебных властей заключалась в том, чтобы получить не только признание, но и доказательства измены и предательства от самих обвиняемых коммунистов. В этом отношении официальная политика напоминает правительство Сегуна в период гонений на христиан в первой половине XVII века.

Иностранцам, живущим в Японии, эта мания проводить дознания об «опасных мыслях» казалась довольно забавной. Во всех своих поступках японский народ был законопослушным и конформистским, объединенным чувством верности Трону и Императору. Однако большинство иностранцев в Японии мало что знали о том потенциальном революционном недовольстве, что подспудно зрело по мере углубления депрессии. Крах шелкового рынка в Америке в 1930 году поставил огромную часть сельскохозяйственного населения на грань нищеты. Два года спустя север Японии постиг катастрофический неурожай, и единственной возможностью для тысяч фермерских семей в этом районе как-то избежать настоящего голода зимой 1932–1933 годов была продажа своих дочерей городским маклерам, наводнившим сельскую местность и действовавшим здесь от имени тайных домов свиданий, кафе и борделей. Это были настоящие страдальцы, и молодые армейские офицеры как никто другой сочувствовали им, поскольку сами в большинстве своем были родом из деревни. Свою обиду и негодование они сфокусировали на правительстве, на Большом Бизнесе и на парламентских политиканах, а также на таких особняком стоявших фигурах императорских придворных, как, например, Сайондзи или Макино. Критика самого суверена считалась особой формой ереси, которую образование и семейное воспитание делали для японца вещью невозможной. Революционные пыл и гнев требовали какого-то выхода. И отдушина была найдены — ультранационализм, проявлявший себя насилием как дома, так и за границей на протяжении тридцатых годов.

В то время большинство работающего населения Японии по-прежнему было занято в сельском хозяйстве, несмотря на бурное развитие тяжелой промышленности. Огромное сельское население обеспечивало промышленности постоянный приток дешевой рабочей силы, как мужской, так и женской. Немногие из вчерашних крестьян работали на огромных концернах — железолитейных заводах, сталеплавильных производствах, судостроительных верфях, а также на шахтах и фабриках, — в то время как великое их множество трудилось в средних и совсем крошечных мастерских, на многих из которых было занято не более пяти-шести человек. Многие из этих мастерских производили разные вещи, являясь, по существу, филиалами одной или нескольких огромных финансово-промышленных корпораций, дзайбацу, занимавших господствующее положение в экономике и сохранявших традиционно тесные связи с правительством.

Оплата была низкой, рабочий день долгим, и все же в те годы в городках и крупных городах жизнь была более терпимой, чем в сельской местности. Патернализм, традиционный для японской промышленности и торговли, имел свои положительные стороны, равно как и недостатки. Если человек устраивался на работу на какую-то фабрику или шахту, его работодатель обязан был заботиться о нем до пенсии. На крупных фирмах рабочие дважды в год получали такие пособия, как бонусы, бесплатное или по низким ценам жилье и медицинскую помощь. Безусловно, было много примеров грубой, жестокой эксплуатации труда. Стандарты, установленные Международной организацией труда в Женеве, чаще игнорировались, чем соблюдались. Представление о коллективном договоре, столь понятном рабочим Америки или Англии, находилось в зачаточном состоянии, а профсоюзное движение было еще слабым и беззубым. В целом же японский городской пролетариат, казалось бы, естественная среда для произрастания семян марксизма, похоже, более думал о своих обязанностях перед страной и императором, нежели о человеческих правах.

Административная структура правительства находилась в руках зачастую чрезмерно властной, но в целом эффективной гражданской службы. Аристократы по рождению по-прежнему пользовались определенным влиянием. Палата пэров еще обладала властью, которая во многих отношениях была, по крайней мере, не меньшей, чем у Палаты представителей, однако в реальной власти и общем престиже высокие круги армейской, флотской и гражданской бюрократии, включая noblesse de robe[50], затмевали потомков киотской знати и земельных лордов времен Току-гавы. Местное самоуправление было подконтрольно Министерству внутренних дел, а губернаторы префектур назначались из Токио. Подобная же централизация власти наблюдалась и в системе образования, а также на всех уровнях юриспруденции.

Все это напоминало Зорге условия, существовавшие в Германии до 1918 года. И все же Япония произвела на него большое впечатление как незнакомая страна, а два года, проведенные им в Китае, оказались лишь слабой подготовкой к ее восприятию. Атмосфера Токио ничем не походила на шанхайскую. Благодаря Международному сеттльменту и французской концессии общий настрой в Шанхае в большей степени напоминал атмосферу западного города. Токио же был намного менее интернационален, чем казался на первый взгляд гостю, прибывшему из-за границы.

Действительно, в центре города было много современных зданий, пикантно соседствовавших с широкими рвами и крепостными стенами, окружающими императорский дворец и замок Сегуна. В этом по виду космополитичном районе располагалось длинное, невысокое здание из желтого и коричневого кирпича, напоминавшее алтарь народа майя на полуострове Юкатан. Это был «Империал-отель», известный среди европейцев в качестве последней из череды гостиниц, расположенных на пути через Суэц на Восток, начинавшейся в отеле «Шапард» в Каире.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дело Рихарда Зорге"

Книги похожие на "Дело Рихарда Зорге" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ф. Дикин - Дело Рихарда Зорге"

Отзывы читателей о книге "Дело Рихарда Зорге", комментарии и мнения людей о произведении.