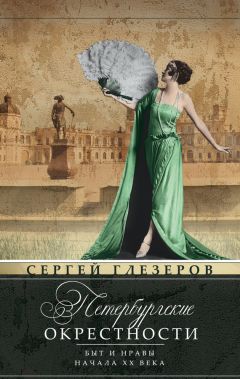

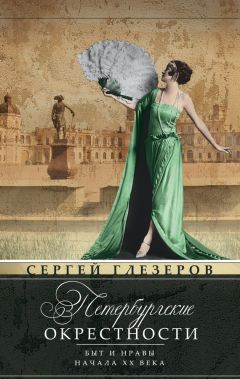

Сергей Глезеров - Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Описание и краткое содержание "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века" читать бесплатно онлайн.

Окрестности Санкт-Петербурга привычно ассоциируются у нас с всемирно известными архитектурно-ландшафтными шедеврами: Петергофом, Павловском, Царским Селом, Гатчиной. Им посвящено множество монографий, альбомов и брошюр.

Повседневная жизнь рядовых обывателей пригородов Северной столицы, проживавших отнюдь не во дворцах, обычно остается в тени. Предлагаемая книга известного журналиста-краеведа Сергея Глезерова восполняет этот пробел. Скрупулезно исследовав множество архивных документов и старых публикаций конца XIX – начала XX века, автор увлеченно рассказал малоизвестные любопытные сведения о жизни разных сословий той поры в окрестностях Петербурга.

В сельской глубине

«Бесхлебное место»

Крестьянский мир Петербургской губернии во многом хранил традиционные черты русской провинции, однако близость столичного Петербурга, несомненно, влияла на образ жизни селян. Попробую дать несколько штрихов к портрету петербургского крестьянина – каким он был на рубеже XIX-XX веков.

Город особенно влиял на тех, кто жил вблизи столицы и непосредственно общался с господами-дачниками. Журналист Михневич, описывая в конце XIX века колоритную фигуру парголовского крестьянина, замечал: «В бытовом, культурном и хозяйственном отношении парголовский россиянин действительно очень мало походит на нашего крестьянина-землепашца патриархального склада… Он уже не крестьянин, строго говоря, не мужик и стыдится этой клички, употребляя ее в смысле брани, так как самого себя он считает человеком "городским", "образованным", а отнюдь не "деревенщиной"… избави Бог!»

«Отличительной особенностью здешних мужиков была полная непривычка к полевым работам, – замечал о крестьянах Гдовского уезда Петербургской губернии в своих воспоминаниях полковник Александр Гершельман (ему довелось пройти по этим местам в 1919 году в рядах белогвардейской Северо-Западной армии генерала Юденича), – вся тяжесть полевых и домашних работ лежит на бабах. Это объясняется тем, что все мужское население сплошь было на заработках в Петербурге».

«У многих, очень зажиточных, дома – каменные, встречаются и двухэтажные, – продолжал Гершельман. – Зато поля у них чрезвычайно запущены, они невелики, а площадь их еще уменьшается широчайшими межами, чересполосица невероятная».

Кстати, в этих же воспоминаниях есть любопытное упоминание: жители всех губерний Российской империи имели свои клички, и если крестьянин переезжал из одной губернии в другую, то кличка нередко сохранялась за ним. Так, уроженцев Владимирской губернии звали «богомазами», харьковцев – «чемоданниками» (они будто бы во время знаменитого путешествия в Крым срезали с кареты Екатерины II ее дорожные чемоданы), тверичан – «козлами», уроженцев Петербургской губернии – «жуликами».

А вот другое свидетельство о Петербургской губернии, из масштабного обозрения «Живописная Россия», изданного в 1881 году. «Не будь Петербурга – не жить бы громадным петербургским окрестным селам, так как природа-мать не расщедрилась здесь на удобства, – говорилось в этой книге. – Вся Озерная область (под этим термином подразумевалась не только Петербургская губерния, но и весь Северо-Запад России. – С.Г.) заросла лесом, так что пахотные и покосные земли составляют такую малую часть общей площади озерных губерний, что о них и говорить нечего».

Действительно, в силу исторических обстоятельств и природных факторов сельское хозяйство в Петербургской губернии было менее развито, чем в других регионах России. Петербургская губерния не носила сельскохозяйственного характера. Она являлась крайне небогатой на хлебные посевы – хлеб сюда всегда завозили из других регионов России. Такое положение сохраняется и поныне: Ленинградская область остается в зерновом отношении «не хлебной»: зерно здесь выращивается исключительно фуражное – для укрепления кормовой базы местного животноводства.

Несмотря на эти обстоятельства, Петербург – «бесхлебное место» – стал «цветущей столицей огромной империи», а также главным портом, откуда в Европу вывозился русский хлеб. «Весь хлеб, как и для собственного своего пропитания, так и для заграничной своей отправки, Петербург получает или по Мариинской водной системе, или при посредстве Николаевской железной дороги», – говорилось в «Живописном обозрении». Однако хлеб под Петербургом не выращивали не только потому, что климат к этому не располагал, а потому еще, что это требовало больших затрат сил и труда. Простому мужику гораздо проще было заработать себе на жизнь в столице, занимаясь отхожими промыслами и сезонными работами.

Не раз делались опыты, подтверждавшие возможность выращивания пшеницы под Петербургом – при хорошо удобренной почве, однако это считалось делом по большей части «господским» или «заморским». «Конечно, если потрудиться да не пожалеть навозу, то и подстоличное хозяйство может дать хорошие барыши, – отмечалось в "Живописном обозрении". – Помещики, конечно, ухитряются и берут урожаи хорошие, так что на их урожай и степняк-барин дивится, так как и землю он усовершенствованными орудиями обрабатывает на славу да и назема ввалит на одну десятину столько, сколько мужик и на три не вывезет.

Копен не повелось, так как хлеба родится не помногу, а складывают его в бабки, по 7-9 снопов в каждый, да снопики-то в окружности всего четверти четыре, и, пожалуй, два таких снопа пойдут на один сноп южный… Не повелось в этих местах стараться укрыть хлеб от непогоды, так как сыромолотого здесь хлеба не знают, а чуть уберут хлеб с поля, так и везут его к овинам, где и сушат хлеб не зерном, а целыми снопами».

«Несмотря на неплодородность почв под Петербургом, их болотистость, зарастание лесом, русский человек и здесь умудряется вести хозяйство», – говорилось в «Живописной России». «Подстоличные крестьяне» издавна сеяли рожь и овес, гораздо меньше – ячмень. В юго-западных районах Северо-Запада, в сторону Пскова, располагались значительные посевы льна.

Хорошее подспорье для «подстоличного» крестьянина – картофель. «Громадные пространства засаживаются теперь картофелем в подстоличных местах, – читаем в "Живописной России", – и, пожалуй, нигде в России картофель не играет такой важной роли в качестве подспорья, как здесь».

Петербургские молочницы

В самых близких к Петербургу деревнях и селах практиковался посев «аптекарских трав» – ромашки, мяты, шалфея. Их разведение и продажа становились важной статьей дохода «подстоличных крестьян».

Одним из главных занятий сельских жителей вблизи Петербурга служило молочное хозяйство. Крестьяне или сами продавали молочные продукты, или сдавали их в магазины молочных ферм, или перепродавали их торговцам в Петербург – на Сенной рынок или на Охту.

Реклама Любанской фермы В.И. Котляревского на страницах одной из петербургских газет, начало 1910-х годов

Отлично прижилось на «подстоличной» земле огородничество, им занимались как крестьяне Петербургской губернии, так и настоящие знатоки огородного дела из средней полосы России – в основном из-под Углича, Ярославля, Костромы. Чем ближе к столице, тем больше земель занимали огородные хозяйства, где выращивались капуста, лук, огурцы, клубника и земляника.

«Огородный магнат» купец Авраамий Ушаков

Настоящим виртуозом своего дела был петербургский «огородный магнат» Авраамий Ушаков. Он имел обширные плантации под Петербургом – за Нарвской заставой, а также крупные земельные угодья с усадьбами в Петербургском и Шлиссельбургском уездах, дачи в Усть-Нарве, Териоках и Тайцах. В парниках, теплицах и оранжереях ему удавалось выращивать не только цветы, но и овощи, в том числе даже арбузы и дыни. Названий же семян в прейскуранте ушаковских магазинов числилось до тысячи двухсот, и все они годились для посадки именно в Петербургской губернии.

Что же касается арбузов и дынь, то ведь когда-то, во времена просвещенной государыни Екатерины II, петербургские арбузы шли в три раза дешевле привозных астраханских. Дороги в России тогда, как, впрочем, и в последующие времена, по словам классика, были «плохи» – накладно возить арбузы с юга в русскую столицу. А потому свои дыни и арбузы вовсе не являлись в Питере диковинкой – и это несмотря на то, что вырастить их в теплицах, оберегая от местного капризного климата, не так-то просто и стоило немалых затрат…

Кроме сельского хозяйства крестьяне Петербургской губернии занимались другими всевозможными занятиями, способными приносить доходы. К примеру, они ловили птиц.

По старинному русскому обычаю, в первый праздник весны – Благовещение, отмечаемое 7 апреля (25 марта по старому стилю), на петербургских улицах выпускали на волю птиц из клеток. Пригородные птицеловы всегда пользовались желанием благочестивых обывателей даровать свободу «воздушным пленницам» и извлекали из него немалую выгоду.

В этот день они собирались с утра на площадку Щукина двора в Петербурге. На земле, у их ног, расставлялись клетки с певчими птицами – чижиками, малиновками, щеглами, синицами, зябликами и др. Покупатели расхаживали по линиям разложенных на земле клеток и прислушивались к веселому щебетанию птиц. Самой дешевой птицей на рынке была малиновка, она очень бойко шла по пятачку за штуку. «Малиновку на волю Божью – за пятачок!» – выкрикивали торговцы около огромных садков со стаями птиц.

Мальчишки, надеясь обмануть доверчивых покупателей, пытались в этот день сбывать публике окрашенных в разные цвета воробьев, выдавая их за певчих птиц. Полицейские, как могли, ловили маленьких мошенников, выпуская их «товар» на волю безо всякой уплаты. По словам очевидцев, множество птиц оказывалось с перебитыми крыльями и, очевидно, не кормленными, «так как, получив свободу, они не могли даже подняться в воздух и прямо ползали по земле».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Книги похожие на "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Глезеров - Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Отзывы читателей о книге "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века", комментарии и мнения людей о произведении.