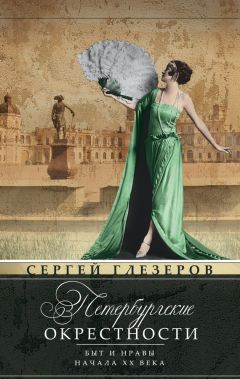

Сергей Глезеров - Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Описание и краткое содержание "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века" читать бесплатно онлайн.

Окрестности Санкт-Петербурга привычно ассоциируются у нас с всемирно известными архитектурно-ландшафтными шедеврами: Петергофом, Павловском, Царским Селом, Гатчиной. Им посвящено множество монографий, альбомов и брошюр.

Повседневная жизнь рядовых обывателей пригородов Северной столицы, проживавших отнюдь не во дворцах, обычно остается в тени. Предлагаемая книга известного журналиста-краеведа Сергея Глезерова восполняет этот пробел. Скрупулезно исследовав множество архивных документов и старых публикаций конца XIX – начала XX века, автор увлеченно рассказал малоизвестные любопытные сведения о жизни разных сословий той поры в окрестностях Петербурга.

Костел в Шлиссельбурге, являвшийся «филиальным» храмом костела Святой Екатерины в Невском проспекте в Петербурге, построили в 1909-1910 годах стараниями священника Буевича, а освятил его 14 сентября 1910 года епископ Иоанн Цепляк. Возводили костел по прошению Могилевской Римско-католической духовной консистории. Костел закрыли в 1920-х годах, затем в здании разместился «Дом обороны». Здесь крутили кино, танцевали под оркестр, давали концерты самодеятельности. В период немецкой оккупации во время войны, по рассказам старожилов, захватчики будто бы увезли из костела великолепный орган.

Во время войны здание сильно пострадало, а впоследствии его приспособили под жилой дом. В таком перестроенном виде оно сохранялось долгие годы (адрес: ул. 1-го Мая, бывшая Бишлотская, 25). Дом изменился до неузнаваемости и уже мало напоминал бывший католический костел. В 1978 году здание «помешало» новому строительству, и его снесли. Правда, как отмечает историк Наталья Седова, шлиссельбуржцы до сих пор хорошо помнят этот старинный дом из красного кирпича, словно бы хранивший какую-то тайну из прошлого…

Костел в русском Шлиссельбурге. Открытка начала XX века

Лютеранская кирха в немецком Шлюссельбурге. Фото Юрия Лебедева, 2003 год

Вторая мировая война развела города-однофамильцы по разные стороны линии вражды, однако судьбы их оказались схожи: оба они очень пострадали. Русский Шлиссельбург, захваченный немцами, был почти полностью разрушен – выстояла крепость, ставшая символом неприступности защитников Ленинграда. Немецкий Шлюссельбург сильно пострадал от налетов английской авиации…

В год 300-летия российской Северной столицы многие исторические параллели и аналогии напрашивались сами собой. Не случайно, конечно, немецкий Шлюссельбург стал одним из пунктов акции «Цветок на русскую могилу», проводившейся в том году Санкт-Петербургским центром международного сотрудничества «Примирение».

На территории Шлюссельбургского замка, где ныне находится частный музей, есть памятный знак, напоминающий о военных годах. Он посвящен всем погибшим во Второй мировой войне – людям разных национальностей. Местные жители рассказывают, что слышали что-то о русском городе-однофамильце, знают, что он где-то под Петербургом. Но говорят, что сельское хозяйство очень привязывает их к земле, и им очень трудно вырваться посмотреть мир… (Как рассказал председатель Центра историк Юрий Лебедев: «Первое, с чего начинается немецкий Шлюссельбург, – это устойчивый запах навоза. Ведь это типичный патриархальный немецкий городок, вокруг которого раскинулись большие сельскохозяйственные угодья. Здесь люди прикипели к земле и очень гордятся своей историей».)

«Провинциальная кумушка преображается»

1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Этот день стал точкой отсчета последних лет и месяцев Российской империи. С первыми выстрелами Мировой войны Россия стала приближаться к роковой черте, за которой последовали революции и Гражданская война… Но пока в столице, губернии и вообще по всей стране – грандиозный патриотический подъем.

Каждый день в Петербурге проходили многотысячные патриотические манифестации. Ораторы призывали всех «лечь костьми за Россию и ее младшую сестру, Сербию». Все только и говорили об австро-сербском конфликте: у ворот домов дворники оглашали сведения собравшимся возле них кухаркам, горничным и мальчикам из мелочных лавок. В трактирах, пивных и чайных посетители читали вслух газеты, а содержатели этих заведений для привлечения публики покупали газеты в утроенном количестве.

15 (28) июля Австрия официально объявила войну Сербии, а в ночь с 17 на 18 июля Николай II подписал указ о начале всеобщей мобилизации. В ответ на решение Николая II Германия потребовала от России приостановить мобилизацию, а после решительного отказа 19 июля (1 августа) официально объявила о состоянии войны с Россией. На следующий день, 20 июля, Николай II подписал манифест о начале войны. Петербург встретил объявление войны грандиозными демонстрациями.

Патриотический подъем стремительно перерастал в «патриотический угар». Власти не препятствовали этому: погромы во имя «царя и отечества» куда безопаснее для власти, чем требования политических свобод и республики. По Петербургу – городу, всегда отличавшемуся национальной и конфессиональной терпимостью прокатилась волна антинемецких погромов. Толпа разгромила посольство Германии на Исаакиевской площади, нападению подверглись некоторые немецкие магазины и кафе, а также редакция немецкой газеты «Petersburger Zeitung» на Невском проспекте. «Бойкот всему немецкому!» – призывали демонстранты.

Плакат времен Первой мировой войны

А что же Петербургская губерния? Как здесь реагировали на начало Первой мировой войны, которую уже тогда назвали «Второй Отечественной»? В городах развевались национальные флаги, совершались шествия и манифестации с царскими портретами во главе. Общественные и сословные учреждения, торгово-промышленные организации и частные лица жертвовали средства на оказание помощи семьям призванных «запасных» и ополченцев. «Торжественное заявление Государя Императора о начале войны вызвало повсюду неописуемый взрыв патриотических чувств и выражение желания лечь костьми за Царя и Русь», – сообщало Санкт-Петербургское телеграфное агентство.

На пригородных вокзалах – многолюдные патриотические манифестации. Местные жители и дачники провожали «запасных», мобилизованных на военную службу под возгласы: «Да здравствует русская армия!», «Долой немцев и швабов!»… Из столицы в массовом порядке начали выселять немецких и австрийских подданных. По сообщению «Петербургского листка» от 5 августа 1914 г., «вчера около ста человек наших врагов были доставлены в бронированных автомобилях под охраной… и отправлены по Северной железной дороге». Никакими шпионами и врагами они не были, просто стали жертвами антинемецкого «патриотического угара».

Провинция заболела шпиономанией. Любой говорящий по-немецки вызывал подозрение. Характерный случай произошел в начале августа 1914 года в Гатчине и нашел свое отражение на страницах местной газеты. В один из магазинов на Люцевской улице вошли трое молодых людей, разговаривавшие между собой по-немецки. Владельцу лавки они показались подозрительными, и он вызвал городового.

Плакат времен Первой мировой войны

На вопросы стража порядка незнакомцы отвечали сбивчиво, и потому их отправили в полицию. Там выяснилось, что молодые люди – германские подданные, высланные в одну из северных губерний и воспользовавшиеся остановкой поезда в Гатчине для того, чтобы прогуляться по городу. Их немедленно водворили обратно на вокзал, а «на будущее время приняты меры к недопущению подобных неуместных прогулок»…

Начальник Гатчинского Дворцового управления гвардии полковник Крестьянин объявил о создании «Комитета по оказанию помощи нуждающимся семьям лиц, призванных на войну из города Гатчины». Как говорилось в его заявлении, необходимость в таком комитете вызвана тем, что сотни жителей Гатчины, оставившие по приказу государя императора свои мирные занятия и свои семьи и «поспешившие стать на защиту Отечества от врагов», должны быть твердо уверены в том, что «родина исполнит свой долг перед ними и позаботится о покинутых ими семьях». Комитет ставил задачи находить заработок для работоспособных членов семей, оставшихся без кормильцев, подыскивать дешевые или бесплатные помещения для необеспеченных семей, устраивать для них дешевые или бесплатные столовые, а также снабжать такие семьи бельем, одеждой, обувью и продуктами, выдавать единовременные и ежемесячные пособия.

Плакат времен Первой мировой войны

Вскоре пожертвования в комитет потекли буквально рекой. По сообщению газеты «Гатчина» от 9 августа, было пожертвовано ежемесячных взносов на сумму 265 рублей, а единовременных – на 3 тысячи 237 рублей. Последний фонд составили, кроме частных лиц, Общество трезвости при Павловском соборе (50 руб.) и правление Гатчинского завода А.С. Лаврова (250 руб.). Тарелочный сбор из церкви Пятогорского монастыря дал почти 17 рублей, а из Эстонской православной церкви – 10 рублей 55 копеек. Кружечный сбор, проведенный 30 июля на улицах Гатчины, дал 1777 рублей. Согласно отчету комитета, из поступивших в его ведение средств была оказана помощь 80 семействам – на сумму около 600 рублей.

Еще одной организацией в Гатчине, действовавшей в одном русле вместе с комитетом, стало созданное еще до войны местное отделение «Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям», состоявшее под высочайшим покровительством императора. Это общество раскинуло свою широкую сеть по всей России – более трех сотен отделов и столько же попечительств.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Книги похожие на "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Глезеров - Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века"

Отзывы читателей о книге "Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века", комментарии и мнения людей о произведении.