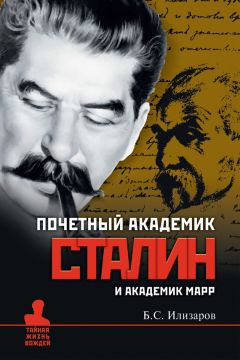

Борис Илизаров - Почетный академик Сталин и академик Марр

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Почетный академик Сталин и академик Марр"

Описание и краткое содержание "Почетный академик Сталин и академик Марр" читать бесплатно онлайн.

На странице одного из томов первого издания Большой советской энциклопедии, принадлежавшей Иосифу Виссарионовичу Сталину, на полях текста, имевшего прямое отношение к академику-лингвисту, археологу, этнографу, историку, организатору и руководителю множества научных и учебных заведений, путешественнику Николаю Яковлевичу Марру (1864/65—1934), кремлевский вождь спустя несколько лет после Второй мировой войны написал: «Язык — материя духа». Это неожиданное высказывание доктор исторических наук Борис Илизаров решил взять в качестве камертона для своей новой книги о Сталине. Автор первым поднял все сохранившиеся материалы о языковедческой эпопее в сталинском архиве, изучил книжные издания с пометами генсека, сохранившиеся в его личной библиотеке, а также материалы из архива академика Марра, более полвека пролежавшие в забвении. Но сама по себе дискуссия — это лишь эпизод в истории России середины ХХ столетия, а также один из штрихов в политической биографии Сталина. Гораздо важнее то, что вместе с героями новой книги Борис Илизаров пытается разглядеть тончайшие нити, связывающие каждого из нас, родившихся на планете Земля, с древнейшим прошлым человечества, с тем прошлым, когда человечество озарили первые вспышки сознания.

Личность и имя автора поэмы также во многом загадочны. Имя Шота (сокращенное от Ашота), скорее всего, не грузинского (христианского) происхождения, так как не встречается в святцах. По поздним преданиям, Шота получил образование в Греции, на Афоне, затем служил казнохранителем у царицы Тамары. На одной из грамот 1190 года сохранилась подпись некоего Шоты, но имеет ли к ней отношение автор поэмы, неясно. Опять же, по преданию, влюбленный поэт по приказанию своей повелительницы сочинил поэму. Затем, возможно, женился и был из ревности обезглавлен(?). По другой версии, Руставели поселился в Иерусалиме, при соборе Святого Креста, построенного грузинскими царями, где и закончил земной путь, не написав больше ни строчки. Впрочем, иные предания рисуют иные перипетии его жизненного пути. До недавнего времени на одной из колонн этой церкви (принадлежит теперь Греческому патриархату) был изображен старец в одежде средневекового сановника. Грузинская надпись гласила, что это изображение Руставели. Считается, что впервые об этом изображении сообщил грузинский митрополит Тимофей (XVIII век). Затем ее заштукатурили и вновь расчистили только в 60-х годах прошлого столетия. В 2009 году фреска была варварски частично уничтожена, что вызвало международный скандал.

В библиотеке Сталина я обнаружил книги на грузинском языке: «Две древние редакции грузинского четвероглава по трем Шатбердским рукописям (897, 936 и 973 гг.)» (Издательство АН Грузинской ССР, 1945, в серии «Памятники древнегрузинского языка»); Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» с дарственной надписью Сталину[124]. Насколько я знаю, эти источники и их публикация не подвергались серьезной и независимой научной критике, история текстов до сих пор неясна.

В отличие от героев «Тристана и Изольды», так и не испытавших полного любовного единения, герои и героини «Барсовой кожи» после множества гонений со стороны злой судьбы и долгих скитаний в конце концов соединяются брачными узами. С XVII века поэма прочно вошла в контекст грузинской культуры и стала пользоваться чрезвычайной популярностью с оттенком религиозного благоговения. Поэма переведена, частью в полном виде, частью в отрывках, на языки: немецкий (1880), французский (1885), английский, польский и армянский. Существует пять полных переводов поэмы на русский язык: К.Д. Бальмонта, П.А. Петренко, Г. Цагарели, Ш. Нуцубидзе, Н.А. Заболоцкого[125].

Интерес Марра к поэме был вызван как филологическими и лингвистическими проблемами, так и в связи с тайной ее происхождения и с необычными напластованиями христианской и мусульманской культур, своеобразной смесью грузинских, персидских, арабских и армянских поэтических традиций. По мнению Марра, на них, в свою очередь, еще раньше влияла византийская культурная среда и доисламская персидская культура. В этой поэме Марр увидел яркую иллюстрацию все более захватывавшей его идеи о взаимовлиянии, скрещивании и благотворной трансформации, казалось бы, несовместимых культур. Со времен господства колониальных христианских империй влияние христианской культуры на ислам, а тем более влияние исламской культуры на христианство практически не учитывалось и не изучалось. Еще меньше было известно о многовековой борьбе и мирном сосуществовании мусульманских и христианских народов Малой Азии, Ближнего Востока и Кавказа, выработавших общую синкретическую культуру[126]. Марр писал: «Естественно, что чуждая Кавказу исламская культура отвечала на общественные запросы христианских народов и, открывая им новые, раньше неведомые горизонты художественно-литературного творчества, оказалась источником возрождения их литературы так же, как в новой Европе знакомство с творениями античного мира послужило к развитию литературных вкусов молодых европейских народов». К списку культурных влияний на Кавказе Марр неизменно добавлял влияние турок-сельджуков[127].

С началом научной карьеры и до смерти Марр постоянно возвращался к таинственной поэме и явно наслаждался ее чарующим слух грузина языком, у которой «ритмы неугомонны до шаловливости, а то серьезны до торжественности, и, соревнуя с ними, угрожающие монотонностью созвучия богатейших рифм, порой с шумом водопада, свергаются с высот»[128]. При этом он неоднократно отмечал, что адекватно перевести поэму практически невозможно: «Грузинского стиха нельзя перевести точно на русский, ибо у русских уже формально-логическое аналитическое мышление, тогда как у грузин тотемическое синтетически-образное мышление и в стройке самих слов»[129]. Известные трудности адекватного перевода любого иноязычного текста, в особенности художественного и поэтического, Марр связывал со стадиальностью развития языка-мышления, выделяя стадиально более ранние и поздние языковые и культурно-исторические формации. Выходило, что носители грузинского языка мыслили больше поэтическими образами, а носители русского языка обладали формально-логическим, аналитическим мышлением и поэтому, утверждал Марр, так трудно совместить в поэтических переводах две языковые культуры.

В 1910 году Марр написал основополагающую статью, как всегда озаглавив ее несколько вычурно: «Вступительные и заключительные строфы „Витязя в барсовой шкуре“», в которой отмечал, что хотя фабула поэмы обработана для грузин, «казалось бы, ревностных христиан», она «вся… проникнута свободным от христианской церковности светским духом». В этой статье Марр, сравнивая поэму с западноевропейским рыцарским эпосом, отметил, что в средневековой Грузии рыцарство и идеализированная любовь к женщине носили особый местный колорит и не могла быть заимствована из чужих литературных памятников. Он утверждал, что Руставели — автор всей поэмы, а не только вводной и заключительной частей, что пытались доказать некоторые исследователи. Марр на материале поэмы пытался дать обоснование давно разрабатываемой проблеме благотворного культурного и духовного общения мусульманского и христианского средневековых миров[130]. Марр утверждал, что в эпоху европейского Возрождения Грузия находилась под сильнейшим влиянием Персии и поэтому ее литература ориентировалась на персидские образцы. Это не значит, что грузинская литература была исключительно подражательной и состояла только из персидских переделок, но в таком контексте становится понятнее, утверждал он, формальное персидское влияние на поэзию Руставели[131]. Из введения к поэме известно, что Шота называет себя уроженцем Месхетии, а это, по мнению Марра, «дает ключ для объяснения арменизмов в речи Шоты, ибо мехский говор по непосредственному живому общению с южным соседним языком, армянским, мог содержать в себе армянские слова»[132]. Иначе говоря, язык Руставели — это не язык книжный, а язык разговорный, в котором отразилась «народная исламская культурность». Больше того, это «среда и эпоха той культурно мусульманизированной грузинской общественности, откуда не только родился поэт Шота, но и в культурно-исторических условиях которой возникло само его творение, родилось материально и вылилось духовно само в его известные формы»[133]. Таковы были условия в Месхетии в XII–XIII веках. Но они были характерны и для остальной Грузии. (Из источников известно, что дед Тамары, царь Дмитрий, из уважения к своим подданным-магометанам ходил на пятничную службу в мечеть.)

Марр недоумевает по поводу конфессиональной принадлежности Руставели. «Руставели говорит о едином боге, — пишет он в своих заметках, — но ни слова о Троице, ни намека о Богородице… Да к тому же единый бог Шоты не имеет ничего общего и с магометанским религиозным восприятием единства, исключающим соприсутствие в нем какой бы то ни было иной положительной или доброй божьей силы в каком бы то ни было образе…

Шота игнорирует не только христианскую религию, но и грузинскую родину как территориальное явление или территориальную величину. Так для чего или для кого воевали эти витязи и вояки, дружинные всадники или ватажники? Для членов этой организации было совершенно безразлично для кого. Для тех, кого Шота, тоже ватажник, услаждал как певец своими поэтическими произведениями»[134]. Иначе говоря, по Марру, герои поэмы типичные представители ранней феодальной эпохи, с легкостью менявшие свой вассалитет независимо от территории и конфессиональной принадлежности своего патрона. Отметим, что между Западной Европой и мусульманскими странами такого типа вассалитет был редкостью (может быть, только в Испании в период арабского господства). А вот в Восточной Европе это было обычным явлением: Московское, Литовское и Польское феодальные государства постоянно обменивались вассалами и правами вассалитета не только между собой, но и с Казанским и Крымским ханствами, с северокавказскими мусульманскими родами. Нет ничего странного в том, что и на самом Кавказе феодалы и феодальные государства разных конфессий находились в тесных отношениях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Почетный академик Сталин и академик Марр"

Книги похожие на "Почетный академик Сталин и академик Марр" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Илизаров - Почетный академик Сталин и академик Марр"

Отзывы читателей о книге "Почетный академик Сталин и академик Марр", комментарии и мнения людей о произведении.