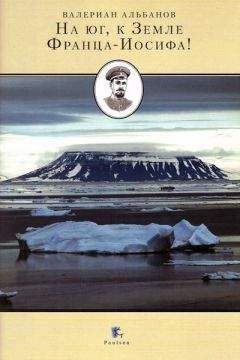

Валериан Альбанов - На юг, к Земле Франца-Иосифа!

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На юг, к Земле Франца-Иосифа!"

Описание и краткое содержание "На юг, к Земле Франца-Иосифа!" читать бесплатно онлайн.

Библиотечка Международного полярного года (2007–2008) пополняется переизданием дневников штурмана полярной экспедиции Брусилова на судне «Св. Анна» В. Альбанова. И не случайно. Альбанов – единственный, не считая матроса Конрада, уцелевший член экспедиции. Покинув борт закованного во льдах судна, он во главе отряда из десяти человек устремился к Земле Франца-Иосифа, чтобы попытаться найти людей и организовать помощь оставшимся. Шансов не было никаких, но пассивно ожидать на борту смертного часа Альбанов не мог. Ему необыкновенно повезло: потеряв во льдах практически всех своих спутников, он столкнулся на мысе Флора с возвращающейся на материк экспедицией Седова и присоединился к ней.

Это один из самых пронзительных эпизодов в истории Арктики. Прочитайте книгу и вы поймете, почему россияне во все века стремились на Север и считают его своим домом.

Необходимо ли было для спасения судна путешествие на нем полного экипажа, т. е. 23 человек? На этот вопрос отвечает сам Брусилов в своей выписке из судового журнала. Он считает, что если судно вынесет в открытое море, то для управления им достаточно девяти человек. С уходом половины экипажа, кроме экономии провизии, являлось возможным вдвое экономить и расход топлива, что было очень важно теперь, когда на судне не оставалось ни одного куска угля, ни одного полена дров. Топливом в это время служило сало медведей и тюленей, которых удавалось убивать, и к этому салу прибавляли машинное масло. На растопку и на согревание самовара шло дерево, которое получали, ломая бесчисленные перегородки, каютки и другие несущественные части судна. Такого дерева можно было получить еще довольно, не принося ущерба крепости судна. В течение зимы 1913–1914 года весь экипаж помещался в кормовой части судна, в двух помещениях: в верхнем, устроенном в кожухах, наиболее легком и холодном, и в нижнем, где была устроена и кухня. Это нижнее помещение было теплое и отапливалось одной кухонной плитой. С уходом половины экипажа являлось возможным всем остающимся поместиться внизу, а верхнее помещение отапливать. Это, конечно, было и экономнее и безопаснее для здоровья, так как в верхнем помещении зимой редко удавалось держать температуру выше -2°R ночью и +4°R днем.

Теперь, кажется, ясны причины, побудившие меня с частью команды покинуть судно, а лейтенанту Брусилову отпустить нас.

Глава I. Сборы в санную экспедицию

К своему путешествию я начал готовиться 10 января 1914 года. Работы было много. Надо было сделать семь каяков, семь нарт, сшить или исправить одежду, сапоги, готовить провизию и пр. и пр. Неимение с собой необходимого материала и даже некоторых инструментов сильно осложняло дело. Для каяков и нарт приходилось выбирать лес далеко не доброкачественный, пилить его, делать медные заклепки и даже инструменты. Кроме заклепок, все соединения каяков скреплялись бензелями и весь остов оплетался сеткой из тонкой, но крепкой бечевки. Когда остов был готов, его обшивали парусиной, на что пошли запасные паруса. Все эти работы производились в трюме на холоде до 30° R при свете жировых светилен, от которых было больше копоти, чем света. В большинстве случаев работать приходилось, несмотря на страшный холод, голыми руками, так как сама работа была мелкая, кропотливая, руки поминутно стыли, и мы их отогревали над «коптилками». В особенности мучительна на холоду была клепка остовов и обшивание их парусиной, когда холодная парусная игла, как раскаленное железо, оставляла волдыри на кончиках пальцев. Даже самые парусные иглы приходилось делать самим, и в конце концов в этой отрасли мы достигли почти искусства. Игла получалась крепкая, чистая, красивая, которую трудно было даже отличить от покупной. Мало-помалу трюм наш стал наполняться остовами каяков и нартами; оживление там царило с раннего утра и до поздней ночи, все были настроены бодро, шутили и пели песни. Каждый каяк первоначально рассчитывался на двух человек, не считая поклажи. Каждый давал своему каяку название: тут были «Чайка», «Нырок», «Пунога», «Чирок», «Глупыш» и пр. Некоторое затруднение встретилось при окраске, так как в трюме на холоду красить было нельзя. Тогда был снят световой люк на юте, и через него все каяки но очереди были опущены в нижнюю кухню, где и были окрашены. С неделю в кухне можно было ходить только сильно согнувшись, почти на четвереньках. В марте месяце у носа судна образовалась во льду трещина, которая скоро расширилась до двух сажен. В этой полынье была произведена проба всех каяков, оказавшаяся очень удовлетворительной. Каяки были поместительны и устойчивы. Конечно, материал для каяков был далеко не удовлетворительный и не такой, какой был бы желателен, а какой имелся налицо. Для продольных реек каяков употребляли ободранную обшивку потолка из палубной кают-компании. Это была старая, пересохшая ель, от которой, конечно, нельзя было ожидать особенной гибкости и упругости. На «шпангоуты» каяков большею частью пошли обручи с бочек, и только часть их была сделана из снятых с мачт и распиленных вдоль деревянных ракс. Поэтому-то и приходилось остовы каяков оплетать сеткой, чтобы придать им большую прочность. С материалом для нарт дело было еще хуже. На полозья употребили столешницу от буфетного стола. Столешница эта была хотя и березовая, но тоже достаточно старая и хрупкая. Многие полозья из этой столешницы полопались еще при загибании, почему пришлось часть полозьев сделать из ясеневых весел. При выборе материала для каяков и нарт несколько раз у меня были столкновения с Георгием Львовичем, столкновения дикие, о которых мне и сейчас неприятно вспоминать. Почему-то он был уверен, что путь нам предстоит небольшой, несерьезный.

Не раз он говорил мне, что пройдет не более пяти-шести дней нашего пути, как мы уже будем в виду берегов Земли Франца-Иосифа.

Наши заботы о прочности нарт и каяков он считал чрезмерными. Он даже долго отстаивал свою мысль, что для предстоящего пути не следует нам делать легких парусиновых каяков, а надо взять с собой обыкновенную промысловую тяжелую шлюпку. В доказательство он ссылался на экспедицию лейтенанта Де Лонга.

Не скажу, чтобы и я смотрел на свой предстоящий поход так оптимистически. Правда, я не ожидал тогда такого тяжелого пути, какой был на самом деле, но около месяца пути я ожидал. Путь с тяжелой шлюпкой, поставленной на нарты, в которую к тому же придется наложить всякого груза около 60 пудов, я считал невозможным. Мы тогда не были даже уверены в своем месте, где мы находимся и где мы должны встретить землю. На судне у нас не было карты Земли Франца-Иосифа. Для нанесения своего дрейфа мы пользовались самодельной географической сеткой, на которую я нанес увеличенную карточку этой земли, приложенную к описанию путешествия Нансена. Про эту предварительную карточку сам Нансен говорит, что не придает ей серьезного значения, а помещает ее только для того, чтобы дать понятие об архипелаге Земля Франца-Иосифа. Мыс Флигели на нашей карте находился на широте 82°12’. К северу от этого мыса у нас была нанесена большая Земля Петермана, а на северо-запад – Земля короля Оскара. Каково же было наше недоумение, когда астрономические определения марта и первых чисел апреля давали наши места как раз на этих сушах и в то же время только бесконечные ледяные поля по-старому окружали нас. Ничто не указывало на присутствие близкой земли, даже медведи, которых за прошлый год мы убили 47 штук, в этом году не показывались. Не видно было обычных в прошлом году полыней и «разводьев», нигде не видно было и так называемого «водяного неба», указывающего на присутствие этих полыней за горизонтом. Горизонт был ясный, лед медленно, спокойно совершал свой путь и все предвещало нам долгую трудную дорогу по торошенному льду, с глубоким снегом.

Правда, в январе месяце, когда южная часть неба только что начала розоветь, многие из нас и я сам видели на этом розовом фоне неба нечто похожее на землю, должно быть, очень отдаленную. Видно ее было в течение нескольких часов; глубина в это время резко уменьшилась, а около судна бегало много песцов. Это мог быть мыс Флигели на Земле кронпринца Рудольфа. Но с тех пор прошло уже много времени, нас отнесло далеко и продолжало относить все дальше.

Надеясь увидать где-нибудь хотя отдаленную землю, я перед уходом с судна, когда наступили ясные солнечные дни, часто лазил в обсервационную бочку, укрепленную на грот-мачте на высоте 80 фут; но напрасно я всматривался в горизонт: нигде не мог заметить ничего, кроме бесконечных торосов. Зато торосов было много: горизонт на юге, куда предстояло нам отправиться, в сильную подзорную трубу представлялся в виде сплошного частокола, через который, казалось, и не продерешься с нашей поклажей более чем в шестьдесят пудов. Но, конечно, это только казалось издали, на самом же деле проход был, пробраться было можно, но каковы были эти проходы и какова вообще была вся дорога, это мы узнали только впоследствии. В то же время мы предполагали проходить в день не менее 10 верст.

В тихую ясную погоду приятно посидеть в обсервационной бочке на высокой мачте. Чуть слышно шепчет ветерок в снастях, покрытых серебристым пушистым инеем. Как в белом одеянии, лежит и спит красавица «Св. Анна», убранная прихотливой рукой мороза и по самый планширь засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршанием, как цветы, осыпаются вниз на спящую. С высоты судно кажется уже и длиннее. Стройный, высокий, правильный рангоут его кажется еще выше, еще тоньше. Как светящиеся лучи бежит далеко вниз заиндевевший стальной такелаж, словно освещая заснувшую «Св. Анну». Полтора года уже спокойно спит она на своем ледяном ложе. Суждено ли тебе и дальше спокойно проспать тяжелое время, чтобы в одно прекрасное утро незаметно вместе с ложем твоим, на котором ты почила далеко в Карском море у берегов Ямала, очутиться где-нибудь между Шпицбергеном и Гренландией? Проснешься ли ты тогда, спокойно сойдешь с своего ложа, ковра-самолета, на родную тебе стихию-воду, расправишь широкие белые крылья свои и радостно полетишь по глубокому морю на далекий теплый юг из царства смерти к жизни, где залечат твои раны, и все пережитое тобою на далеком севере будет казаться только тяжелым сном?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На юг, к Земле Франца-Иосифа!"

Книги похожие на "На юг, к Земле Франца-Иосифа!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валериан Альбанов - На юг, к Земле Франца-Иосифа!"

Отзывы читателей о книге "На юг, к Земле Франца-Иосифа!", комментарии и мнения людей о произведении.