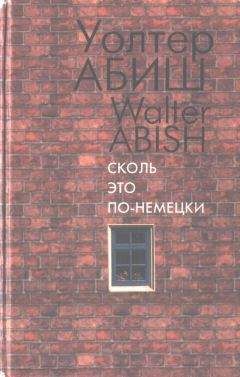

Уолтер Абиш - Сколь это по-немецки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сколь это по-немецки"

Описание и краткое содержание "Сколь это по-немецки" читать бесплатно онлайн.

Уолтер Абиш — один из наиболее оригинальных и известных экспериментальных писателей США. За свой второй роман «Сколь это по-немецки» (1980) получил Фолкнеровскую премию. Характерное для Абиша рафинированное, экономное пользование языком, формальные эксперименты, опускающиеся до уровня алфавита, четко вырисовываются в сборнике рассказов «В совершенном будущем» (1975).

Все произведения публикуются в России впервые.

(13) Любитель и знаток фотографии и кино, Абиш охотно ссылается на поверхностность своих текстов. Подчеркнуто языковая стратегия письма отнюдь не противоречит своеобразной кинематографичности его прозы; мы словно смотрим на мир через объектив кинокамеры, использующей для изображения вместо стихии света стихию слова, и эта смешанная стратегия при всей своей кажущейся парадоксальности («говорить — совсем не то, что видеть» — Морис Бланшо) сулит совершенно неожиданные достижения. Поверхность, являющаяся, согласно Делезу, вотчиной смысла, противопоставляется Абишем манящим неизвестно куда поискам глубины — мудрости и понимания. Только через поверхность можем мы воспринять непривычное и свыкнуться с ним — отсюда, в частности, и повторяющийся мотив раскраски как поверхностного посредника в общении с объемным, объемлющим в своей непривычности, миром.

(5) Да, нет ничего соблазнительнее сулящей освоение непривычного поверхности. Больше всего смыслов рождается именно из соприкосновения, из легкого и игривого касания, и Абиш, которого «на самом деле не занимает язык, а… в основном занимает смысл», никогда не проникает за событийную поверхность, а скользит по ее пленке. С этим связана и полная замкнутость, парменидовская шарообразность взыскующего совершенства мира Абиша, зовется ли он Америкой или Германией: здесь просто невозможно помыслить о каком-либо хайдеггеровском экстазе. Подчеркивается это, в частности, изобилием сексуальных (при отсутствии эротических) сцен, за которое ему подчас пеняют ревнители морали; ведь пол — та точка, где естественнее всего ждать хоть какого-то экстаза, «в постели хочешь, ждешь, жаждешь кроме совершенства чего-то еще». Но в мире Абиша женщины — лишь сексуальные образы образов желания, в экономике которого они и функционируют на уровне кредитных карт.

(2) Было бы слишком просто бездумно приписывать творчество Абиша к расплывчатому континенту постмодернизма, хотя все критики, конечно же, дружно сходятся в том, что именно по этому ведомству оно и проходит. На самом деле Абиш в первую очередь связан с постмодернизмом тем, что он — пусть и без вопросительных знаков — ставит под вопрос сами его постулаты и выводы (которые, надо сказать, порой неотличимы друг от друга). К примеру, такой: мир состоит из случайных, произвольно связанных меж собой элементов. Или: любая попытка отыскать в нем смысл привносит в него вымысел. Или: текст в конечном счете отсылает сам к себе и, по сути дела, не связан с внешним миром. Именно логически выправленная (безопасная ли?) бритва иронического, то есть сомневающегося в собственной непогрешимости, анализа и является основным инструментом Абиша. «Аналитический постмодернизм»?

(26) Шумный успех «Сколь это по-немецки», второго, а если вспомнить об экстравагантной форме «Азбучной Африки», то, по сути, первого романа писателя, обострил внимание критики к его творчеству и вызвал волну критических откликов. Основной массив первых отзывов ставил своей целью «довести» почти реалистический роман Абиша до полного — привычного — реализма; немудрено, что в первую очередь критическая братия экзальтированно восхищалась мастерством (?) писателя, так точно описавшего страну, в которой он ни разу не был, хотя на самом деле преследуемую им демифологизацию коллективных представлений много легче осуществить именно на таком, уже по-своему остраненном материале. Слово «демифологизация» появляется здесь не случайно: если в предыдущих книгах Абиш занимался остранением в области семиотики языка (его занимали отношения между означаемым и означающим, сами механизмы означивания и референции), то в романе он подходит с той же программой к социальным и культурным структурам: от языковой семиотики он переходит к семиотике культурной. Теперь он остраняет не столько язык, определяющий его повествование, сколько те культурные структуры, которыми определены — и определяют себя — в повествовании его персонажи. Тем самым эта книга вторит по своей интенции знаменитым «Мифологиям» Ролана Барта; особенно бросается это в глаза в отношении «вставного» сюжета, анализа Абишем обложки журнала «Тrеие» с фотографией Гизелы и Эгона.

(19) С «реализмом» повествования тесно смыкается предельно точный описательный тон романа, целью которого вроде бы является представить изображаемый в романе мир естественным, показать, что на его счет не может быть разных мнений. Посему так много выражений вроде «ясно», «наверняка», «конечно» или «несомненно» — особенно на первых страницах, сразу показывающих, что мы находимся в привычном мире, где все дороги ведут туда, куда и должны вести. Но в то же время эта подчеркнутая, чуть ли не навязчивая точность порождает и обратный эффект остранения, ибо нам, ведомым нарративным голосом, невольно приходится останавливаться на тех моментах, которые обычно — в силу их полной привычности — остаются за кадром нашего внимания; нам теперь нужно осмыслить, далеко ли распространяется сфера привычного уже в нашем собственном обустройстве бытия.

(14) Можно, пожалуй, согласиться с Малькольмом Бредбери в том, что «Сколь это по-немецки» вырастает из «Английского парка», — тем интереснее проследить происшедшие изменения. В более раннем тексте имелся рассказчик, безымянный американский писатель (по случайности, возможно, и Уолтер Абиш), повествовавший от первого лица, и дистанция между Германией и не Германией (Америкой) была тем самым введена внутрь текста, влившись в само повествование. В романе же исчез и повествователь, и внешний по отношению к Германии явно выстроенный контекст. При этом, с одной стороны, мы, особенно поначалу, невольно отождествляем себя с Ульрихом Харгенау (напомним, что в «Английском парке» его место занимал достаточно двусмысленный образ Вильгельма Ауса, чьи инициалы, между прочим, совпадают в оригинале с инициалами самого Уолтера, по-немецки Вальтера, Абиша), а с другой, побуждаемы отсутствующим рассказчиком еще более подчеркнуто соизмерять «немецкость» окружающего и происходящего, соотносясь с какой-то мифологизированной парадигмой. Последствия этому многочисленны, и некоторые из них представляются довольно опасными.

(8) Желательно, помимо всего прочего, не забывать, что мы воспринимаем роман, уже, так сказать, потеряв невинность. Мы читаем «Сколь это по-немецки», уже зная диспозицию, предложенную в «Английском парке», диспозицию одновременно более жесткую по формальной схеме и более априорно жестокую в отношении Германии, но и более, повторимся, доброжелательную к своим персонажам, более человечную из-за включенности в нее повествовательного «я». Когда в начале третьей части романа, к примеру, на фоне разговора о Дюрере впервые между делом упоминается лагерь Дурст, мы уже знаем, что Дурст — это концлагерь, небольшая, но законченная (совершенная) фабрика смерти, хотя в романе кроме подчеркнуто мимолетного упоминания о демонтаже газовых камер нет особых намеков на его мрачную роль — так, тюрьма как тюрьма.

(4) Готовность читателя с самого начала «встать на сторону» Ульриха, то есть воспринять его в качестве центрального, подменяющего собою нарратора, персонажа, морального фокуса повествования, исподволь расшатывается автором — причем без всякой его в глазах читателя дискредитации. Многие критики, стремящиеся вычитать из текста канонический, неподвижный, четко формулируемый смысл, строят его на противопоставлении двух братьев, Ульриха и Хельмута. Например, Фредерик Карл в своей книге «Американская беллетристика, 1940–1980» пишет, что Хельмут представляет собой новую Германию — это зодчий за постройкой нового общества, который проходится по старому бульдозером, будто по пустому месту. Он — воплощенная энергия, целенаправленность. Он глух к моральным или этическим соображениям и стремится только к свершениям, для которых ему совершенно ни к чему воспоминания. Ульрих же, с другой стороны, наделен тонкой чувствительностью. Он — романист, отчасти поэт, человек, который хочет разобраться со своими воспоминаниями. Он живет в языке, и язык для него отсылает к вещам: это не просто слова, подменяющие собой вещи. Однако Хельмут отнюдь не такой конформист, как кажется Карлу, он, как правило, непредсказуем, и именно он сплошь и рядом нарушает покой окружающих упоминанием об уродливом прошлом, к примеру, это в основном он упоминает в романе о существовании Дурста. С другой стороны, Ульрих своими романами как раз и пытается стереть то или иное прошлое («стереть все, что предшествовало его поездке в Париж»), а некоторая его отстраненность и невовлеченность постепенно приобретает малоприятные черты. К этому добавляется еще и амбивалентная тема терроризма, которая расположена под столь непонятным углом и к прошлому, и ко всему, что происходит в романе, что ее (как, впрочем, и всю последнюю часть романа) критика предпочитает не обсуждать…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сколь это по-немецки"

Книги похожие на "Сколь это по-немецки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Уолтер Абиш - Сколь это по-немецки"

Отзывы читателей о книге "Сколь это по-немецки", комментарии и мнения людей о произведении.