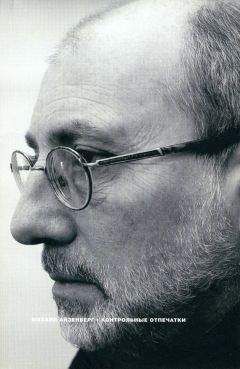

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Контрольные отпечатки"

Описание и краткое содержание "Контрольные отпечатки" читать бесплатно онлайн.

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

Свели меня с Лёней и Женей стихи, но это новое общение было бы интересно и притягательно даже помимо стихов. Они были старше, знали больше и думали смелее. В них не было ученического прилежания, не было ни капли робости. Они говорили и писали как «власть имеющие».

Меня еще очень привлекала небогемность их жизненного уклада, принципиальная невозвышенность разговоров, энтузиазм из-за победы любимой команды или по поводу бараньей ноги. («Разве можно сказать хоть что-то серьезное под такую закуску?» – удивлялся Иван, мой институтский друг.) Ногу оплачивали сообща и подавали на «субботах» у Володи Шахновского. На «четвергах» жарили покупные котлеты за 7 коп. шт. – и ничего, выжили. Но «четверги» – это уже предприятие Зиника, хронологически более позднее, и о нем нужно рассказывать отдельно. Собственно, обо всем следовало бы рассказать отдельно, но так трудно рассекать цепочки естественных связей… разбивать живую память на какие-то отсеки…

Очень скоро я кооптировал на «субботы» Сему Файбисовича, а предшествовал этому такой вот странный разговор:

– Ну, я спросил у Лёни, можно ли к Шахновскому привести товарища.

– Ну?

– Ну, он говорит: приводи, если не стукач.

– Ну?

– А ты не стукач?

Немая сцена. Вопрос был задан в шутку, но обмен взглядами зафиксировал невольную пытливость (не мелькнет ли паника в глазах собеседника?), и Сема долго не мог забыть мне этого вопроса. Наверное, и сейчас помнит.

Подтолкнула меня вовсе не личная мания, а лишь уступчивость общим психозам. Считалось, что свой стукач есть в каждой большой и хоть немного заметной компании, а вероятные кандидатуры обсуждались в узком кругу с большим энтузиазмом. Вот, например, моя ранняя характеристика, преподнесенная мне через пару лет с извиняющимся смешком: «Не знаю, кто такой. Лёнька с Евгением привели. Сидит, молчит. Наверно, стукач». «Рабим стукачим» (много стукачей), – говорил Мишута Гольдблат, правда несколько позже, когда до нас стали долетать первые слова древнего языка.

Прочел недавно в статье А. Даниэля: «Можно с уверенностью утверждать, что для Москвы, по крайней мере, этот процесс прошел за три примерно года – с 1966 по 1968-й. К концу 1968 года он был завершен. Все со всеми знакомы, все друг с другом общаются или во всяком случае друг о друге слышали».[1] «Этот процесс» у Даниэля – «связанность всех со всеми через одно или два, редко три звена». Тут какое-то замечательное хронологическое совпадение: самое интенсивное опознание и узнавание своих произошло у меня именно в этот период. Но Даниэль говорит о диссидентском круге, и в этом есть неожиданная точность. Неожиданная потому, что только после его статьи я понял: эта «связанность всех со всеми» осуществлялась именно через организованное диссидентами «единое информационное поле». Просто все остальные – областные, так сказать – связи существовали как ответвления.

Например: мы дружили с Зиником, Зиник – с Улитиным, Асарканом и Айхенвальдом, а те, в свою очередь, дружили или постоянно общались с Есениным-Вольпиным, Якиром, Григоренко и другими. Это и был центр. Сначала через него, потом в обход потянулись связи между разными ответвлениями, подобными нашему. Эти контакты часто (и со временем все чаще) не имели прямого отношения ни к правозащитной деятельности, ни к диссидентству вообще, но сама система связей без диссидентов, без центра была бы, видимо, невозможна.

Как превратить в связный текст сплошное многолетнее воспоминание, большую часть которого занимают какие-то сполохи и полуслепые мгновенные отпечатки? Это похоже на огромный спящий дом, и только пять-шесть окон освещены на разных этажах. Наша память не зеркало, скорее, водное зеркало, и верно отражает только при полном штиле. А близкого человека я вообще не умею видеть извне, в совокупности узнаваемых деталей. Все равно что вспомнить и описать погоду – в определенный день, тридцать лет назад.

…Вот Лёня в квартире на Смоленской, лежит на старом, хочется сказать «коленкоровом», диване, в безразмерной отцовской пижаме, давно потерявшей цвет. Встает и открывает фрамугу, чтобы выпустить папиросный дым. Губы чуть вывернуты и как будто огранены, от ноздрей к углам рта идут глубокие складки, кадык, как всегда, недовыбрит. Мне кажется, что он похож на Кафку, хотя на самом деле не похож: тип лица другой. «Моя беда в том, – говорит он, – что для общения нужно разговаривать». Это мне понятно. Даже странно, что он, а не я произнес эту фразу.

…Паланга. Лёня выходит из автобуса с видом человека, пережившего смертельную опасность: «Если бы я не знал наверняка, что меня встречают, – повернул бы обратно». Вот у кого охота к перемене мест отсутствовала совершенно. Но уехал он одним из первых, в ноябре семьдесят второго года. В ночь отъезда мы сидели в его квартире, уже совершенно пустой, на полу валялись газеты и куски бечевки. Даже свет горел только в одной комнате. Там мы и сидели, покидав на пол пальто, ждали такси. За окном ночь, осень, слякоть. Подъехали сразу семь или восемь машин.

– Если тебя все-таки посадят, то именно за такое вот непонятное для них и крайне подозрительное разукрашивание, – заметил приятель, наблюдая, как я наряжаю международный конверт, – аккуратно и любовно выписываю адреса разными фломастерами: получателя – печатным шрифтом в несколько цветов и с «тенями», отправителя – нарочито небрежно, но с завитушками. (Уже не могу припомнить, зачем я так старался.) Выражение лица у приятеля было немного брезгливое. Сажать меня кроме как за это было, собственно, не за что. Но в начале семидесятых даже для такого «поступка» нужно было преодолеть какой-то небольшой, но очень неприятный, тянущий страх – слабый отголосок того большого советского страха, который люди самого разного умственного склада одинаково определяют как «онтологический». «Как это ты – прямо в ящик!» – поразился Иван, когда я мимоходом бросил свое разукрашенное письмо в почтовый ящик у Курского вокзала. Прозвучало это как «сам лезешь в ящик».

Лёне я решился написать только через год после его отъезда. А когда потребовалось отправить с советского почтамта хитро зашифрованную телеграмму в Израиль, прямо, но неявно подтверждающую мою готовность печататься за границей, я взял с собой Зиника для моральной поддержки (1973-й или самое начало 74-го). Лёня ответил с военной прямотой: «Считаю твой ответ крепким морским „добро“».

Навыки конспирации после пересечения границы быстро испарялись. Вот телефонный разговор с уже заграничным Зиником. Трубка звенит гулким космическим эхом, как будто разговариваешь с Марсом. И Марс тебе сообщает:

– Миш, я тут отдал твои стихи в один континентальный (голосовой нажим) орган. Как ты на это смотришь?

– Я не знаю (голос обмирающий, еле слышный).

– Ну, что ты не знаешь (заметное раздражение в голосе) – в континентальный орган. Не понял?

– Я не знаю.

– А-а, понял: ты «не знаешь». Теперь понял, понял.

Мы переписываемся с Лёней уже двадцать шесть лет. Письма первых десяти приблизительно лет при перечитывании производят очень странное впечатление. Какая-то переписка двух обитателей лагерей для перемещенных лиц или двух испытателей безвоздушного пространства. В точности как в одном его, сравнительно позднем, стихотворении:

И через каждый новый день

я переваливаю, как через высокую,

как через насыпь земляную крутобокую

танк переваливает…

Все нужно было начинать с нуля. Заново заселять и обживать какую-то пустыню. «Я вижу, что жизнь ушла из всех постоянных форм, из всего, что имеет устойчивость и продолжение. И надо жить на пустом месте. Значит, надо жить на пустом месте». «Островное существование даже внутри того круга, который и сам по себе является островом». «Ни на что не соглашаться, оставаться при своем. При чем „своем“? При чем-то неявном и недоказуемом. При тоске и вечной растравленности». «А стихи? В сумерках их и не заметишь. Но даже правильно, что они так зависимы, что уже почти нематериальны. Галлюцинации своего рода». «Я понял, что это ошибка – считать свое дело ничтожным и частным. И пусть даже ничтожное и частное, тем хуже, то есть значительнее. Не все ли вопли на земле об этом – о безысходности, о бессилии?»

Такого рода отрывками можно заполнить подряд сотню страниц. Получится повесть, состоящая из одних знаков препинания.

Иногда кажется, что люди уезжали не от тяжелой, а от беспросветно-легкой жизни. Но упор все-таки надо делать на первом слове, а второе толковать иносказательно. Однажды я попробовал объяснить своей дочери, чем, собственно, всю жизнь занимался. В основном тем, сказал я, что изо всех сил упирался в какую-то невидимую заваливающуюся на меня стену. Это занятие казалось не только необходимым, но единственно возможным. А заваливающаяся стена как-то соотносилась с советской властью. Странное на внешний взгляд существование, когда все силы уходят не на работу и не на «жизнь», а на пассивное сопротивление. Чему? Какому-то невероятному давлению, по природе, конечно, социальному, но по действию скорее атмосферному.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Контрольные отпечатки"

Книги похожие на "Контрольные отпечатки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки"

Отзывы читателей о книге "Контрольные отпечатки", комментарии и мнения людей о произведении.