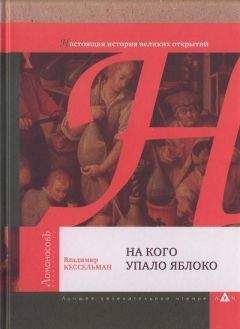

Владимир Кессельман - На кого упало яблоко

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На кого упало яблоко"

Описание и краткое содержание "На кого упало яблоко" читать бесплатно онлайн.

Каждое открытие в физике — лишь последнее звено в длинной череде исследований, опытов и наблюдений. Ученые часто идут параллельными путями и приходят к одним и тем же выводам одновременно — или почти одновременно. И так уж сложилось, что многие законы носят не имена первооткрывателей, а тех, кто лишь обнародовал то, что прежде открыли другие. Борьба за приоритет сопровождает почти все великие научные достижения, и поэтому, по выражению Роджера Бэкона, «наука смотрит на мир глазами, затуманенными всеми человеческими страстями». Ньютон, Лейбниц, Гук, Гюйгенс, сотни других ученых пылко сражались за публичное признание своего первенства — и эта драматически схватка самолюбий продолжается по сей день…

Владимир Кессельман — популяризатор науки, автор многих книг, живет в Израиле.

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3. Возрастных ограничений нет

Это продолжалось довольно долго. Вуд убедился в том, что Блондло очень тщательно проверяет все результаты, измеряя положение маленького кусочка бумаги с точностью до десятой миллиметра, хотя сама щель была шириной в два миллиметра. Вуд заинтересовался этим обстоятельством. Он сказал: «Как же это может быть с точки зрения простой оптики, чтобы с помощью щели шириной в два миллиметра удавалось получить настолько тонкий луч, что его положение можно определять с точностью до десятой миллиметра?»

Блондло объяснил: «Это — одно из самых удивительных свойств лучей. Они не подчиняются обычным законам физики в том виде, как мы их понимаем. Эти лучи нужно рассматривать сами по себе. Для них нужно открыть их собственные законы»[102].

Вуд все это выслушал и попросил Блондло повторить некоторые из измерений. А сам, воспользовавшись темнотой в комнате, спрятал призму в карман. Но это не помешало Блондло получить в точности такие же результаты, что и раньше. Позднее Вуд поступил довольно безжалостно, опубликовав рассказ об этом.

Роберт Вуд побывал в лаборатории Блондло очень некстати: французскому ученому как раз собирались выдать медаль и денежную премию в 20 000 франков на ежегодном заседании академии. Впрочем, премию Блондло все-таки вручили, но не за N-лучи, а «за долголетние труды в науке». Но Блондло все равно пребывал в расстроенных чувствах; вся эта история так подействовала на него, что в конце концов привела к сумасшествию и преждевременной смерти.

Но что же все-таки произошло, неужели Блондло и все его последователи были мистификаторами и обманщиками? Безусловно, нет. Коллеги отзывались о профессоре Блондло как о весьма порядочном человеке и серьезном ученом. Да и многие из тех, кто «видел» открытые им лучи, тоже, несомненно, были людьми честными — например, упомянутый Жан Беккерель. Но тут надо вспомнить о «фоне», на котором появилась «открытие» Блондло. Это было время, когда после ошеломляющего открытия Рентгеном Х-лучей все физики бросились на поиски невидимых излучений. И вот, желая не отстать от своих коллег, Блондло принял желаемое за действительное. Работая на пределе чувствительности глаза, он, видимо, принял за физический эффект ее естественные колебания, то есть, образно говоря, «наблюдал воображаемые лучи мысленным взором». Ну а на его многочисленных последователей давил авторитет статьи профессора в академическом журнале. Не такое уж редкое в научной среде явление.

Кто зажег «вольтову дугу»

Раскроем толстый томик «Собрания физико-химических новых опытов и наблюдений», изданный в Петербурге в 1801 году. Автор — Василий Петров[103], «профессор физики при Академиях Санкт-Петербургской медико-хирургической и свободных художеств». Через год Василий Владимирович Петров войдет в историю науки как первый исследователь электрического дугового разряда — дуги Петрова. Пройдет еще время, и дуга, горевшая на рабочем столе Петрова, засверкает «в свече Яблочкова» в 1878 году перед изумленными парижанами. В сорок лет Петров напишет о себе так: «Я природный россиянин, не имевший случая пользоваться изустным учением иностранных профессоров физики и доселе остающийся в совершенной неизвестности между современными нам любителями сей науки»[104].

В. В. Петров родился в семье скромного приходского священника в Обояни, ныне Курская область. Закончил Харьковский коллегиум — известное в то время учебное заведение, где преподавались естественные и гуманитарные науки. Затем, в 1786 году, был принят «на казенный счет» в Санкт-Петербургскую учительскую гимназию, позднее преобразованную в Учительский институт. Через два года, желая приобрести практический опыт в области естественных наук, Петров добровольно отправился преподавать физику в Горном училище на далеких алтайских Колывано-Воскресенских горных заводах, вернувшись в Санкт-Петербург, утверждается в 1795 году в должности профессора физики и математики Медико-хирургической академии, где прослужит почти сорок лет. Работая по многу часов в сутки, он успешно сочетает преподавание в Академии с проведением разнообразных экспериментов в области электричества. Петров построил поистине «огромную наипаче батарею» («вольтов столб»), вряд ли имевшую в то время равную себе по мощности в мире. По современным оценкам батарея Петрова давала напряжение около 1500 В. Мощный источник тока позволил Петрову провести всевозможные исследования и сделать несколько открытий и наблюдений.

Открытия Гальвани и Вольты побудили русского ученого провести серию самостоятельных оригинальных опытов, описанных им подробно в книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах посредством огромной батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков и находящейся при Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии». Исследования Петрова были в некотором смысле данью времени. Увлечение «гальванизмом», охватившее всю Европу, вспыхнуло и в Петербурге. Когда в сентябре 1801 года на заседании академии известный естествоиспытатель граф А. А. Мусин-Пушкин[105] продемонстрировал первый в России «вольтов столб», состоявший из трехсот серебряных и цинковых пластинок, президент академии Л. А. Николаи распорядился, чтобы известие об этом было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Среди историков науки и техники многие считают, что именно Петрову принадлежит честь открытия «вольтовой дуги». Многие, но не все. Так, известный историк науки В. Л. Ченакал пишет: «Можно с уверенностью сказать, что первым, кто наблюдал явление электрической дуги, был Иосиф Меджер».

Иосиф Яковлевич Меджер, талантливый механик, англичанин по происхождению, переселился в Санкт-Петербург из Елгавы в 1797 году и провел там всю жизнь. С самого начала он руководил работами по созданию оборудования для изучения гальванизма. Им были построены батареи и для Мусина-Пушкина, и для Петрова. В сохранившейся до наших дней в Геттингене рукописи сокращенного варианта «Известий о гальвани-вольтовских опытах», датированной июлем 1802 года, Петров указывает, что использованная им батарея из 4200 кружков была сделана «по заказу на фабрике английского механика, коллежского асессора Иосифа Меджера, столь известного здесь наипаче по гальвани-вольтовским опытам»[106]. Какие опыты ставил И. Меджер? 23 мая 1802 года в «Приложении к Санкт-Петербургским ведомостям» появилась заметка «О гальваниевых опытах», рассказывающая о демонстрациях Меджером действия батареи из восьми тысяч кружков: «…между двумя угольями, соединенными с обоими концами столбцов, является продолжительный огонь, толщиною в палец, которым можно зажечь свечу, бумагу и другие горючие вещества, производится такой свет, что всякие малые предметы весьма ясно видеть можно…»[107]

Нужно ли сейчас задаваться вопросом, в чьих руках — Петрова или Меджера, — месяцем раньше или позже, впервые зажглась электрическая дуга? Как это ни покажется странным, но ни Меджер, ни присутствовавший на его опытах академик Л. Ю. Крафт[108], по всей видимости, не усмотрели в наблюдавшемся явлении физического феномена, достойного тщательного изучения, не оценили дугу как мощное орудие исследования. Иное дело Петров. Именно он ввел дуговой разряд, так сказать, в научный оборот, выполнив обширные исследования как условий его возникновения, так и характера воздействия на различные материалы.

К сожалению, забвение Петрова в течение многих десятилетий было настолько глубоким, что не сохранилось ни портрета ученого, ни сколько-нибудь достоверных и подробных сведений о его жизни. Упомянутый выше труд Петрова был случайно обнаружен студентом Петербургского университета А. Л. Гершуни, когда он во время летних каникул просиживал дни в публичной библиотеке города Вильно. По возвращении к занятиям Гершуни рассказал о поразившей его находке приват-доценту Н. Г. Егорову, который читал лекции по физике, и своим товарищам. Немедленно были организованы поиски других трудов загадочного профессора Петрова. Так благодаря случайному открытию Гершуни мировой науке стал известен первооткрыватель «вольтовой дуги» и пионер электрического освещения[109].

В «Известиях о гальвани-вольтовских опытах» была впервые в мире, на несколько лет раньше Дэви, описана электрическая дуга, появляющаяся при сближении двух угольков, соединенных с источником тока. Петров прямо указывает: «Если на стеклянную плитку будут положены два древесных угля и если потом металлическими изолированными направителями, сообщенными с полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одной до трех линий (линия — старая русская мера длины, равная приблизительно 2,5 миллиметра. — В. К.), то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медленнее загораются, и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может». Таким образом, он недвусмысленно выдвигает идею электрического освещения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На кого упало яблоко"

Книги похожие на "На кого упало яблоко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Кессельман - На кого упало яблоко"

Отзывы читателей о книге "На кого упало яблоко", комментарии и мнения людей о произведении.