Александр Бушков - Иван Грозный. Кровавый поэт

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Иван Грозный. Кровавый поэт"

Описание и краткое содержание "Иван Грозный. Кровавый поэт" читать бесплатно онлайн.

Иван Грозный – первый официально провозглашенный русский царь. Человек, расширивший пределы России. Человек, заложивший основы государственного устройства, создавший настоящее государство из рыхлой массы полунезависимых феодальных уделов. Человек, проведший в жизнь серьезнейшие реформы во многих областях жизни – реформы, которые, опять-таки без преувеличения, как раз и превратили старую, отжившую Русь в настоящее государство.

Однако чаще всего он изображался в роли омерзительного палача, проливавшего кровь направо и налево – просто так, забавы и потехи ради, по природному своему садизму, из любви к казням и пыткам.

Фигура Ивана Грозного чересчур величественна и сложна, чтобы подходить к ней с примитивными суждениями и абстрактным, слюнявым интеллигентским гуманизмом, еще ни разу в нашей истории не доводившим до добра…

Ангелочек сей еще при жизни Василия увлеченно бунтовал на пару с братишкой Юрием. Именно Андрей со своей дружиной так увлекся, что ненароком захватил город Белоозеро – в котором, между прочим, хранилась великокняжеская казна. Изловив мятежного братца, Василий всерьез собирался его казнить – и отговорила его от этого только боярская дума при активном участии митрополита…

Ну, а теперь «ангелочек», когда Елена Глинская отказалась удовлетворить его просьбу об увеличении удельного княжества, демонстративно «затворился» в своих владениях и, что характерно, отказывался давать свои дружины на войну с Польшей. Напоминаю, регулярной армии тогда не было, и войско состояло исключительно из боярских дружин.

То ли его в самом деле собирались арестовать, то ли нервы не выдержали… Очень скоро князь Андрей, прихватив семью и казну, повел свою дружину в сторону Новгорода. Он вовсе не собирался искать где-то безопасного убежища – наоборот, планы были самые наполеоновские…

Интрига в том, что Елена предложила Андрею подписать своеобразное обязательство (оно сохранилось в архивах) – он ручается честным словом и крестным целованием, что никогда больше не будет рваться к власти, а его за это никто и никогда больше не тронет. Вот как раз такие обязательства наш тихий ангел и не собирался давать.

Обосновавшись неподалеку от Новгорода, он преспокойным образом попытался развязать гражданскую войну – стал рассылать боярам письма, прося к нему присоединиться. Мол, малолетний царь, сосунок этакий, никакой пользы боярскому сословию принести не может, зато он, Андрей, взявши власть, всех, кто ему помогал, щедро пожалует…

Не зря Карл Маркс писал, что история если и повторяется, то исключительно в виде фарса. Из задуманного Андреем Старицким предприятия получился один пшик. К нему примкнула лишь крохотная кучка авантюристов – причем среди них не было ни одного по-настоящему богатого и влиятельного человека. Мало того, его собственные люди стали потихоньку разбегаться, а среди оставшихся возник какой-то заговор. Его взялись расследовать, но очень скоро бросили – потому что в нем, оказалось, княжеские люди замешаны чуть ли не поголовно.

Андрей стал посылать гонцов в близлежащий Новгород, требуя выступить на его стороне – а он, мол, вернет все старые новгородские вольности. Новгородцы эти грамотки проигнорировали, да вдобавок по настоянию архиепископа Макария (будущего московского митрополита и активного сподвижника Ивана Грозного) начали укреплять городские стены на случай, если мятежный князь вздумает город штурмовать.

Одним словом, получалась не смута, а сущая комедия… Тут как раз показалась конница под командованием Ивана Оболенского, связываться с которым из-за его всем известной репутации толкового вояки мало кто рискнул бы. Андрей и не рискнул. Он поспешил сдаться, тем более что Оболенский от имени правительницы дал клятву, что ничего плохого беглецу не сделают.

В Москве, однако, все обернулось иначе. Елена принародно устроила фавориту разнос за то, что он необдуманно давал клятвы, на которые по своему положению не имел никакого права. («Я не имею права подписывать подобные исторические документы», – кричал в аналогичном случае управдом Бунша). Очень может быть, что это оказалось лишь грамотно разыгранным спектаклем. Как бы там ни было, тридцать сторонников князя Андрея по заговору живописно развесили вдоль дороги на Новгород, его бояр бросили в темницу и его самого тоже. В темнице он через полгода и помер. Претендентов на трон вроде бы не осталось – во всяком случае явных.

А тут под раздачу угодил и князь Михайла Глинский. Старому авантюристу и интригану, полное впечатление, отказало чутье. Он явился к племяннице и на правах ближайшего родственника закатил вдохновенную речь касаемо ее морального облика: дескать, Еленушка, нельзя же так откровенно крутить амуры черт-те с кем на глазах у возмущенной общественности! Да и с боярами следует обращаться деликатнее, не стоит их лишать свободы, словно каких-то простолюдинов… В общем, проявил себя нешуточным борцом за гуманизм и женское целомудрие.

Уж собственную-то племянницу, в которой кипела та же буйная татарская кровушка Глинских, следовало бы знать… Елена, не дослушав высокоморальных речей, крикнула стражу – и дядя Миша оказался за решеткой так быстро, что удивиться не успел. Чтобы ему не тяжело было привыкать к новым местам, его определили в ту же камеру, где он тянул прежний срок. Живым он оттуда уже не вышел – через месяц отдал богу душу. Злословили потом, что его ослепили и запытали насмерть по приказу Оболенского, но данные эти сомнительные. Достоверно известно лишь, что бывшего искателя приключений сначала похоронили у захолустной церквушки за Неглинной, но потом все же перевезли гроб в Троицкий монастырь – как-никак государев двоюродный дед, лежать должен в престижном месте…

Пятилетнее правление Елены Глинской, право же, не самый худший период в истории России. Начнем с того, что ей удалось обеспечить государству прочный мир на все это время. Когда на Русь вторглось литовское войско, русские отряды под командованием Ивана Оболенского остановили неприятеля и перешли в контратаку, вторглись в Литву и в сжатые сроки вышли к ее столице Вильно. Переполох был такой, что Литва моментально согласилась на переговоры и заключила мир. Точно так же, сочетанием военных и дипломатических методов, Елена сумела утихомирить казанских и крымских татар.

После этого она развернула обширную программу строительства – причем не за счет казны, а, как говорится, с привлечением средств населения, и не простонародья – правительница одной ей известными средствами убедила и боярство, и высшее духовенство растрясти свои немаленькие кубышки и выделить деньги на государственное дело. Этот «чрезвычайный налог» не миновал ни новгородского митрополита Макария, ни даже главу русской церкви Даниила. С духовенства собрали еще и деньги на выкуп у татар русских пленников. Оценивать такие действия следует только положительно: как-никак деньги требовали не на пьянки и маскарады, а на очень серьезные дела.

В рамках той программы были построены в Москве каменные укрепления Китай-города (то, что замышлял еще Василий), восстановлены сгоревшие городские стены в Ярославле, Торжке, Владимире, Перми, построены стены там, где их не было вообще, – в Буйгороде, Устюге, Балахне, усилены укрепления в Новгороде (в те беспокойные времена такие меры были самыми что ни на есть необходимыми). На западных рубежах построили несколько новых городов: Заволочье, Велиж и другие.

Как раз при Елене привели в порядок русскую монетную систему, пришедшую в крайнее расстройство: фальшивых и легковесных, облегченных денег расплодилось несметное количество. Как ни заливали уличенным злоумышленникам в глотку расплавленное олово, других это не останавливало…

Именно Елене Глинской мы обязаны появлением на свет копейки. До этого в ходу были монеты, на которых чеканился всадник с мечом (саблей), они так и назывались – «сабляницы». Елена выпустила в обращение деньги нового образца, где всадник был уже вооружен копьем. Очень скоро их стали называть, как легко догадаться, копейками…

И наконец, Елена покусилась на прежние привилегии родовитого боярства – допустила в боярскую думу кое-кого из «детей боярских» («дети боярские» – это не отпрыски боярина, как кто-то может подумать, а отдельное сословие лиц благородного звания, повыше простого дворянина, но пониже боярина).

Ее и до того откровенно недолюбливали бояре (инородка, развратница, сама дерзает править!), а теперь и вовсе налились злобой. Но что они могли поделать? Елена власть в руках держала прочно, царь Иван был слишком мал, чтобы на него воздействовать – да вдобавок относился к Оболенскому с нескрываемой симпатией… Оставалось шипеть по углам.

Судя по сохранившимся свидетельствам, Елена и Оболенский были абсолютно уверены в своей силе и своем будущем и держались, как законная семейная пара, не соблюдая строго тогдашнего этикета: на богослужении стояли рядом, ездили в одной карете, в поездках ночевали в одной горнице.

И тут, очень похоже, кто-то вспомнил об обстоятельствах безвременного ухода из жизни Дмитрия Шемяки…

3 апреля 1538 г. Елена Глинская, которой не было и тридцати, внезапно умерла без видимых причин. О том, что она до этого чем-то серьезно болела, нигде не сообщается. Вообще летописи, все без исключения, о ее кончине толкуют глухо и невнятно…

Слишком многие в то время были уверены, что ее отравили. В этом, например, нисколько не сомневался австрийский посол Сигизмунд Герберштейн, чьи «Записки» до сих пор считаются одним из ценнейших свидетельств о той эпохе. Славянин по происхождению, он владел русским языком и знакомства в Москве имел обширнейшие…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

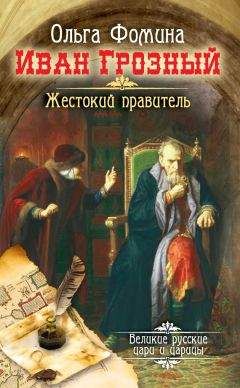

Похожие книги на "Иван Грозный. Кровавый поэт"

Книги похожие на "Иван Грозный. Кровавый поэт" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Бушков - Иван Грозный. Кровавый поэт"

Отзывы читателей о книге "Иван Грозный. Кровавый поэт", комментарии и мнения людей о произведении.