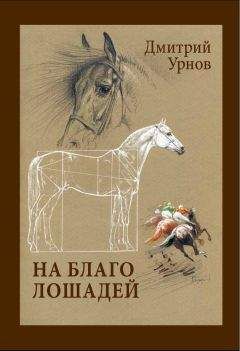

Дмитрий Урнов - На благо лошадей. Очерки иппические

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На благо лошадей. Очерки иппические"

Описание и краткое содержание "На благо лошадей. Очерки иппические" читать бесплатно онлайн.

Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор. Автор известных книг «По словам лошади», «Кони в океане», «Железный посыл», «Похищение белого коня». Новое издание «На благо лошадей» адресовано как любителям конного спорта и иппической литературы, так и широкому кругу читателей.

Возвращение на круги своя дает иногда поразительные результаты. На этом строил свой метод чародей-заводчик, итальянец Федериго Тезио, создатель Рибо – лошади столетия. Что такое Рибо, можно посмотреть по ю-тюб: в Призе Триумфальной Арки, привлекающем цвет чистокровных, он уходит от высококлассных соперников, как от стоячих. А почитайте в книге Тезио, как он этого Рибо и прочих своих резвачей, вроде Ботичелли, получил. Не самых резвых родителей подбирал, а наиболее друг другу подходящих. Что значит «подходящих»? В каком отношении «наиболее»? Секрет селекции, которым владел чародей из Дормелло (и о котором писал профессор Витт) – это возможность широкого выбора и нужного подбора. Конечно, кому что требуется. Владелец обувной фабрики, а также конзавода «Гановер-Шуфармз», где родился Апикс, приехал к нам отбирать годовичков, а также хотел купить у нас старую арабскую кобылу. Именно старую, именно арабскую, и у нас. Почему у нас, опять же не знаю. Возможно, тоже хотел жест сделать. Но знаю, зачем ему понадобилась кобыла арабская и старая. Правда, сначала он озадачил нас, когда кобылу осматривал: подошел к ней сзади и дернул за хвост. Дернул и пояснил: «Нет нянки лучше пожилой арабской кобылы». Оказалось, обувной король-коннозаводчик хотел, чтобы его маленькие внуки ползали у неё под ногами, а она стояла бы не шевелясь, как стояла, когда дернули её за хвост.

Не ставлю под сомнение ни прав, ни намерений тех, кто считает нужным заново защищать Лысенко, подвергать критике генетику и вспоминать Песняра, пользуясь им как аргументом против генетики и клонирования в пользу натуральных способов производства потомства. «Лысенко прав!» – мы некогда слышали даже из-за рубежа. Но также слышали: «Лысенко отождествляет успех своих исследований с достижениями советского сельского хозяйства, поэтому любой выпад против него выдает за подрыв социалистического государства», – таково было мнение стороннего наблюдателя, относившегося к Лысенко терпимо и даже одобрительно. Считая его «одаренным агрономом», иностранный автор признавал некоторую правоту Лысенко в критическом отношении к генетике. Но, говорил тот же автор, беда в том, что свою малую правоту (а таковая, как частный случай, в самом деле бесспорна) Лысенко доказывает большой ложью.[4]

Критике должно подлежать всё, что угодно. Как защищать и как критиковать! Помню, друзья-физики мне рассказывали: одна московская ремонтная контора опровергла второй закон термодинамики, но оказалось, что к своим феноменальным результатам ремонтники пришли благодаря тому, что у них электропроводка была неисправна. Давайте признаем правоту того же Лысенко, в чем он был прав, но давайте и критике его подвергнем, в чем ошибался.

Способ доказательства правоты, избранный Лысенко, называется демагогией, об этом спора тоже быть не может. И тот же способ, к сожалению, используют нынешние его сторонники, говоря в первую очередь, что Лысенко биолог советский и русский, павший жертвой очернительства инородных сил. Но кто вовсе не склонен сбрасывать его со счетов (как делают антилысенковцы, представляющие его безграмотным ничтожеством), те определяют его так: Лысенко – фанатик, Савонарола советской науки. Встретившись с ним однажды на конюшне лицом к лицу, берусь это подтвердить – с внешней стороны. Что в принципе значит Савонарола, мне известно, но по существу обсуждать фанатизм в биологии – не моего ума дело. Однако, от сына-генетика (и от брата-физика) слышал: специальные представления о том, что такое ген (или квант) имеют мало общего с представлениями популярными и, тем более, обывательскими.

Борьба с генетикой – времена моего детства, но и в годы зрелости приходилось видеть, как у нас косились на генетику. Сам Витт шел на тактические уступки Лысенко! А в 80-х годах американцы предложили нам обсудить Московскую генетическую школу, которая, не будь уничтожена, пришла бы к тем результатам, которых в 50-х годах достигли Уотсон и Крик: двойная спираль, структура наследственности.

Предложение изучить нашу Московскую школу было сделано американцами на заседании Советско-Американской Комиссии. Моё дело было – проекты по литературоведению, в остальном я сидел и слушал. Слышу – американцы заговорили о Четверикове (глава школы и родственник моего школьного друга). Наши и слышать не хотят. Наклонился я к сидевшему рядом сотруднику Президиума Академии и говорю: «Это же выдающаяся величина – наш козырь!». А он: «Вы что – биолог?». Нет, говорю, отец биолога. Сотрудник прошипел мне в ухо: «Отец биолога, заткнитесь!».

Словом, слыхали. Или, как ещё говорится, проходили. Видел, как дед писал «Вранье!» и «Ложь!» на полях псевдопатриотеческих книг, где говорилось «первые взлетели» о тех, кто не летал и даже не существовал. И надо же! Опять, как ни в чем не бывало, читаю – «первые» и «взлетели». Поэтому при чтении чрезмерных похвал «нашей» лошади, которая не наша, мой внутренний голос начинает петь: «Мне все здесь на па-амять при-но-сит бы-ылое…» Чтобы действительно восстановить историческую справедливость, говоря наша лошадь, надо знать, что за лошадь, иначе опять пойдут разговоры, какие уже слышали: мало того, что за большие деньги продаем наших лошадей, мы вообще – родина слонов. А нечто в этом роде сейчас, как ни дико, приходится и слышать, и читать.

Подоплека отчаянной схватки между участниками движений попятных и поступательных широка и глубока, а веяния времени границ не имеют. Сейчас в Америке, словно в Средние века или эпоху индустриальной революции, целые пласты населения, единоличники-фермеры и предприниматели так называемого «малого бизнеса», отжили своё. Что делать, они не знают, и никто не знает, что с ними делать. А они, другой дороги не находя, упрямо, как подчиняющаяся зову предков рыба в нерест, прут, вылупив глаза, против хода времени. Кричат «Надо спасать свободную рыночную экономику!», хотя знающие финансисты им говорят: «Свободной рыночной экономики уже давно нигде не существует». (Положим, мы взялись её вводить, но у нас, известно, всё делается, как бы это сказать, ничей слух не оскорбляя, обратно, словно мы живем в Стране чудес.)

Случается в США слышать, а в российской прессе читать такие споры и такие доводы, что начинаешь опасаться за свой рассудок. История ничему и никого не учит, давно известно, но среди бела дня отрицают и науку, и технику пользующиеся завоеваниями науки и техники. По американскому телевидению один спрошеный недавно заявил, что в эволюцию не верит, а на вопрос, пойдет ли он к знахарю, который подобно ему Дарвина не признает, или же к врачу, который получил диплом, теорию Дарвина изучая, ответил: «Конечно, к врачу». И по глазам было видно, человек не осознает, что противоречит самому себе.

Такие массовые психозы в литературе называются историческим бредом. Но одно дело о катастрофических ситуациях читать, другое – видеть своими глазами и слышать своими ушами. Войну и бомбежки вспоминать не стану. Не буду вспоминать и сталинских похорон, рядом с нашим домом на Пушкинской, когда я уцелел только потому, что едва высунулся из нашего парадного, как меня человеческим шквалом ударило о грузовик и забросило назад, в парадное, больше уж я не делал попыток высунуться.

Но вот мы попали в шторм, когда морем доставляли в Англию лошадей, с тех пор каждый раз, если вижу картины маринистов, как Айвазовский, или читаю «Прощай, свободная стихия…», к видениям играющих волн на полотне и в поэзии, добавляются строки из путевых заметок Диккенса: в качку нельзя понять, где пол – где потолок. Потому добавляются – испытал. Вместе с образцовыми описаниями перед глазами у меня возникает дыбом, до неба, встающая палуба, и память обжигает мысль о том, что трех лошадей у нас закачало – не довезли. Потонуть мы не потонули, и не могли, пожалуй, потонуть, но нагляделись и – понесли потери, положим, лишь среди лошадей, а всё же незабываемо-поучительно. Как сказал поэт, «жаль рыжих, не увидевших земли», а что если сам в общем потоке попадешь в число потерь?

Если люди растерялись, то растерявшиеся часто начинают бредить, сказал философ. Так что не дай Бог попасться на дороге тем, кто, объятые страхом, готовы, подобно стаду, броситься в пропасть, сметая все на своем пути и увлекая тех, кто лететь, очертя голову, не собирался. А что до лошадей, иностранных и наших, повезло: такие, как Саввич и Асигрит Иваныч, отучили попусту, дела не зная, молоть языком. Однажды я восхитился «Прекрасная лошадь!», однако знатоки меня осадили: «Ты об этом судить не можешь».

Люди возле лошадей

«В лошади есть нечто такое, что ублажает нам душу»

Уинстон ЧерчилльФинский посыл

Из рассказов наездника Петра Васильевича Гречкина

Две минуты и несколько секунд продолжается бег на обычную дистанцию 1600 метров – один круг. Наездника можно спросить о любом моменте борьбы на дорожке – он расскажет, и мгновение, секунда, доля секунды растянется в целую повесть: множество переживаний, событий. Как в знаменитой новелле Амброза Бирса: пока обреченный падает с моста вниз, ему вспоминается вся его жизнь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На благо лошадей. Очерки иппические"

Книги похожие на "На благо лошадей. Очерки иппические" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Урнов - На благо лошадей. Очерки иппические"

Отзывы читателей о книге "На благо лошадей. Очерки иппические", комментарии и мнения людей о произведении.