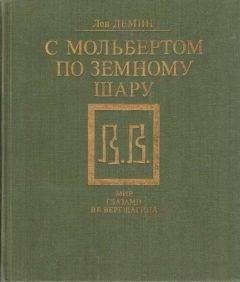

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "С мольбертом по земному шару"

Описание и краткое содержание "С мольбертом по земному шару" читать бесплатно онлайн.

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

Портреты этого периода более выразительны и психологичны. Вот узбек-старшина, аксакал, хитроватый, недоверчивый и фанатичный. Преисполнен внутреннего достоинства и народной мудрости «Старый таджик в чалме». Чванлив, напыщен и хитроват тучный, дородный «Богатый узбек в тюбетейке». Прекрасен портрет «Узбек в чалме», погруженный в грустные размышления.

Во время своего первого туркестанского путешествия Верещагин впервые обратился к военной теме. Еще в Ташкенте он написал две небольшие по размерам картины, две притчи — «После удачи» и «После неудачи». Не апофеоз победителей, как может показаться на первый взгляд, составляет тему этих полотен, а осуждение отталкивающих сторон войны, ее жестокостей.

На первом полотне изображены два солдата-бухарца. Они стоят на выжженной солнцем степной равнине возле трупа павшего русского солдата и с любопытством рассматривают его отрубленную голову, которую один из бухарцев приподнял за волосы. Другой приготовил узорчатый мешок, предназначенный для страшных трофеев, которые будут переданы эмиру в расчете на награду. Эпизод достоверен, так как подобное художник воочию видел у стен Самарканда.

После удачи (победители). 1868 г.

Картина «После неудачи», по мнению искусствоведов, более проста и выразительна, чем предыдущая. У пролома крепостной стены, на переднем плане полотна, груда мертвых тел. Это убитые в недавнем бою бухарцы. К зрителю обращено молодое и даже красивое лицо одного из них. Кстати, художник никогда не стремился выписывать образы врагов шаржированно или гротескно. Рядом с убитыми стоит русский солдат и спокойно раскуривает трубку, позади него — группа солдат, также безучастных ко всему происходящему. Должно быть, все чувства на войне притупились. А над стеной кружат пернатые хищники, предвкушающие легкую добычу.

После неудачи (побежденные). 1868 г.

Обе картины обличают жестокость туркестанской войны. Война — это смерть, бедствия и страдания, а не красивая маршировка на параде, которую изображали баталисты-академисты. Война не заслуживает прославления.

В Петербург тем временем приехали из Туркестана Кауфман и многие из знакомых художника по Ташкенту и Самарканду. Верещагин тоже спешил в российскую столицу. Он загорелся намерением устроить большую «Туркестанскую выставку», первую такого рода, чтобы познакомить общественность со Средней Азией. При всей своей неприязни к Кауфману художник намеревался обратиться к нему за содействием: от влиятельного генерала многое зависело. Второпях Верещагин забыл в Париже свой паспорт и за свою оплошность поплатился серьезными неприятностями на российской границе. Как беспаспортного, его арестовала пограничная жандармерия и препроводила в ближайший уездный город, а уездные власти отправили его в сопровождении полицейских в Петербург. Там Верещагина после всяких мытарств отпустили под поручительство знакомых. Случай довольно типичный для бюрократических и полицейских нравов европейских монархий.

Кауфман поддержал идею Верещагина и употребил свое влияние, чтобы художнику дали разрешение на организацию выставки. Честолюбивый генерал видел в этом средство прославления своей персоны завоевателя и правителя огромного края. Верещагин энергично взялся за устройство выставки, которая по его замыслу должна была дать всестороннее представление о Туркестанском крае и не ограничиваться только демонстрацией его полотен и рисунков. У своего ташкентского друга Северцова Верещагин позаимствовал зоологическую коллекцию, у горного инженера Татаринова — минералогическую. У разных лиц собрал он одежду, украшения, предметы быта народов Туркестана. Выставка разместилась в трех залах здания Министерства государственных имуществ. Один из залов отводился под верещагинские работы.

Выставка имела успех и привлекла внимание общественности. Пресса писала о работах Верещагина как о значительном художественном явлении. Отмечалось познавательное значение его полотен и рисунков, запечатлевших множество национальных образов. Газета «Санкт-Петербургские ведомости», например, отмечала их большое техническое достоинство, прекрасное владение кистью и колером. Вот что писал о выставке В. В. Стасов: «Эта выставка (бесплатная) была диковинкой для Петербурга. На нее с любопытством ходили толпы народа. Все оставались очень довольны картинами и набросками Верещагина, но, кажется, никто не замечал еще в них настоящего художественного их значения. Для всех Верещагин был живописец совершенно новый, совершенно неизвестный…» Выдающийся критик-демократ одним из первых подметил новаторство молодого художника.

В первый же день выставку посетил император Александр II с супругой Марией Александровной в окружении пышной свиты царедворцев, адъютантов, сановников. Свитские угодливо следили за настроением монарха, выражали восторг, если восторгался император, хмурились или скептически ухмылялись, если хмурился или ухмылялся он. Это напоминало игру. Царствующая чета была поражена неприкрытой и беспощадной правдой, которая присутствовала на верещагинских полотнах. Императрица даже вздрогнула при первом взгляде на них. Ведь они, эти полотна, так не походили на помпезные батальные сцены, украшавшие царские апартаменты в Зимнем дворце.

Особенное внимание Александра привлекли две верещагинские картины — «После удачи» и «После неудачи» — главные экспонаты выставки. Они принадлежали генералу Гейнсу, с которым художник познакомился еще в Туркестане и которому в разное время дарил свои работы. А. К. Гейнс, прослышав, что царь заинтересовался полотнами, после закрытия выставки поспешил подарить монарху обе эти картины.

Петербургская выставка создала Верещагину репутацию оригинального и значительного художника, знатока и любителя Востока. Александр II, проявив интерес к работам Верещагина, пожелал встретиться с самим художником. Но их встреча не состоялась. Царю доложили о болезни Верещагина. Биографы художника не без основания полагают, что болезнь эта была мнимой. Гордый и независимый по характеру Верещагин не любил официальных приемов и аудиенций и не пожелал встречи с царем.

Свою туркестанскую эпопею художник не считал законченной. Он снова рвался в Среднюю Азию, чтобы и далее обогащать свои впечатления, создавать новые рисунки, этюды, картины на туркестанскую тему.

К. П. Кауфман, удовлетворенный успехом выставки, дал согласие на вторичную поездку Верещагина в Среднюю Азию. На этот раз Василий Васильевич ехал другим путем — через Сибирь. «Курьерская подорожная», которую удалось выхлопотать, обеспечила ему быстрое передвижение.

Снова художник поселился в Ташкенте. Здесь он работал над рисунками и полотнами, отсюда выезжал в далекие поездки по краю для сбора новых впечатлений.

Летом 1869 года Верещагин путешествовал по Семиреченской области и вдоль границы с Китаем. Путешествие было опасным. Местность изобиловала дикими животными. В приграничных районах Китая шла война между китайцами и дунганами. За несколько лет до этого народы Восточного Туркестана (Синьцзяна) поднялись на вооруженную борьбу против тяжелого гнета циньских имперских чиновников и китайских феодалов. Но во главе этой борьбы встали местные феодалы и мусульманское духовенство, придавшие ей характер крайне ожесточенной религиозной войны. Повстанцы не ограничивались уничтожением ненавистных китайских чиновников, но, подстрекаемые своими муллами, учиняли резню мирного китайского населения. В ходе повстанческой борьбы образовалось несколько новых феодальных ханств, временно отделившихся от Китая. Одним из них было Кульджинское ханство. Новая феодальная верхушка так же жестоко угнетала трудовое население, как и прежняя. Кульджинский хан, как и другие, установил военно-деспотическую власть. В отношении российских соседей он проводил вероломную, недружелюбную политику. Подстрекаемые ханом, вооруженные отряды его подданных нарушали границу и совершали разбойные набеги на казахские и киргизские аулы и становища, угоняли скот. Были случаи нападений и на русские военные посты.

Все это осложняло поездку по приграничным районам, но опасности не могли остановить любознательного художника. Свои впечатления об этой поездке, наполненной рискованными приключениями, Верещагин описал в очерке, опубликованном в октябрьском-декабрьском номере журнала «Русская старина» за 1889 год.

Свернув с дороги, которая вела из Ташкента в Верный (ныне Алма-Ата) — центр Семиреченской области, Верещагин направился к Борохудзиру (ныне станица Голубовская) — русскому приграничному укрепленному пункту. Остановившись на ночлег в казахской кибитке, он залюбовался искусной работой хозяйки, катавшей войлок, который она украшала узором из цветной шерсти. Интересная этнографическая деталь не ускользнула от внимания наблюдательного художника.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "С мольбертом по земному шару"

Книги похожие на "С мольбертом по земному шару" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару"

Отзывы читателей о книге "С мольбертом по земному шару", комментарии и мнения людей о произведении.