Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры"

Описание и краткое содержание "Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры" читать бесплатно онлайн.

Холера и сегодня – смертоносная болезнь, но в российских столицах, Петербурге и Москве, эта «азиатская гостья» не появлялась уже очень давно. А когда-то ее приход полностью менял ритм жизни горожан, их повседневный быт: они обряжались в набрюшники, старались не выходить на улицу натощак, обтирались оливковым маслом и принимали всякие другие меры, дабы не попасть в быстро растущие скорбные списки. Везло не всем: семь петербургских холерных эпидемий унесли жизнь семидесяти тысяч горожан; в числе жертв недуга оказались великие Карл Иванович Росси и Петр Ильич Чайковский.

Обо всем этом и идет речь в новой книге известного журналиста и историка, лауреата Анциферовской премии Дмитрия Шериха. Перед читателем пройдет вереница имен тех, кто погиб, кто выжил, и тех, кто с эпидемиями сражался; в книге представлены самые значимые холерные адреса Петербурга, приведены многочисленные свидетельства мемуаристов.

Боком вышло и распоряжение холерного комитета об ограждении частных домов, где обнаруживались больные холерой. Иван Романович фон дер Ховен, в ту пору гвардейский офицер и еще один свидетель первой петербургской холерной эпидемии, вспоминал красноречивый эпизод: «Раз, проходя по Моховой улице, я увидел, что трехэтажный дом, находящийся наискось церкви Симеона, был заперт и оцеплен полицией; у ворот стояли два будочника, а третий ходил под окнами по тротуару.

Жители, в страхе и отчаянии, высунувшись из отворенных окон всех этажей, что-то кричали, – я разобрать не мог. Лица, проходящие мимо этого дома, бежали, затыкая платками носы, или нюхали уксус. Я из любопытства остановился наблюдать, что будет; думал, что вот явится попечитель или частный, или квартальный и распорядится, чтобы больной был удален в больницу, а здоровые были выпущены. Но напрасны были мои ожидания: прошло верных полчаса, никто не явился и никакого распоряжения не последовало.

Слышу в воротах крик, шум, стук молотков; ворота шатаются и видно, что на них изнутри напирают.

К счастью жителей, на дворе жил слесарь, который, собрав своих рабочих, сбил калитку с петель; калитка упала, и вся эта толпа с радостью и криком бросилась на улицу; жители вздохнули свободно; в одну минуту у окон никого не было; все ринулись вон из дома и разбежались по всем направлениям; полиция в миг исчезла; что было далее, сказать не могу, потому что я, дивясь тому, что видел, продолжал путь свой».

Завершает свой рассказ фон дер Ховен следующим пассажем: «Вероятно и эта мера была вскоре отменена, потому что мне, бывшему ежедневно на улицах, не приходилось более натыкаться на подобные сцены».

Впрочем, до этой отмены еще многое должно было произойти.

Холерный бунт. Государь на Сенной

Общее настроение горожан в первые дни холерной эпидемии читателю уже известно; к началу двадцатых чисел напряжение достигло предела. И не только из-за неудобств и неустройств, не только из-за страха заболеть. Петр Андреевич Вяземский отмечал позже: «На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение».

Польское – потому что как раз шло подавление польского бунта, русские войска подступали к Варшаве, о поляках в столице говорили безо всякой теплоты, с неизменным недоверием. Столичные поляки, как вспоминает другой мемуарист, «перестали бывать в русских домах, заметив, что иные хозяйки, заваривая за общим столом чай, наблюдают за ними и ставят подальше от них сахарницу, сливки и печенья».

Предметом особо пристального внимания настороженной публики стал тогда дом Мижуева на Фонтанке, у Симеоновского моста, где обитал статс-секретарь Царства Польского Степан Фомич Грабовский вместе с подчиненными. Своим сотрудникам Грабовский велел не появляться на улицах поодиночке, только в экипажах. «Это продолжалось до тех пор, пока публике не стал известен результат дознаний, производимых следственной комиссией о лицах, заарестованных по подозрению в отравлении народа. Наконец во всех газетах появилось официальное извещение, что из 700 и более задержанных лиц ни у одного не найдено никакого ядовитого или вредного вещества и что между ними не было ни одного поляка».

Столичный цензор Осип Антонович Пржецлавский, сам поляк и университетский товарищ Адама Мицкевича, вспоминал о тех же днях: «Внезапность действия болезни, ее ужасные симптомы и то обстоятельство, что она непосредственно развивалась после дурной пищи или холодного питья, породили мысль, что эпидемии нет и что люди заболевают и умирают вследствие отравления, в чем участвуют доктора и полиция. А как появление холеры в Петербурге пришлось как раз во время первого польского мятежа, то огромное большинство жителей столицы не колебалось эти мнимые отравления приписать и непосредственному действию, а также подкупам поляков. По всему городу разошлись и повторялись нелепые рассказы о том, как поляки ходят ночью по огородам и посыпают овощи ядом; как, незаметно проходя в ворота домов, всыпают яд в стоящие на дворах бочки с водой; как зафрахтованные мятежниками корабли привезли целые грузы мышьяку и всыпали их в Неву, и т. п. Взволнованная чернь, в которой коноводами были мальчики – ученики разных мастерских и фабричные рабочие, расхаживала толпами по улицам и всякого, кто ей казался почему-нибудь „холерщиком“, била и истязала нередко до смерти».

Александр Павлович Башуцкий вторит в своих мемуарах: «…Скоро народ, будто по общему лозунгу, вдруг начал повсюду останавливать сперва пешеходов, а потом и ездивших в экипажах, обшаривал их карманы и строго допрашивал. Находя порошки, склянки (а до жестоких уроков этих из десяти человек, конечно, более половины были тогда непременно снабжены хлористою известью, спиртом, пилюлями, каплями и всякими средствами, будто бы предохранявшими от заразы и останавливавшими ее действие), чернь нередко заставляла схваченного тут же глотать всю свою аптеку. Видя несомненно вредное действие как испуга, так и подобной медикаментации, народ еще более убеждался в существовании отравлений. Бедные жертвы заботливости о самосохранении были избиваемы нещадно, и многие поплатились даже жизнью».

Красок в общую картину подбавляет и Авдотья Яковлевна Панаева, в будущем известная писательница и мемуаристка, одна из муз Николая Алексеевича Некрасова (в 1831-м ей было 11 лет): «Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: „Отравитель!“ – мигом образовалась толпа, и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать его. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвести лучше отравителя в полицию, и пошел сам с толпою в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного „отравителя“ была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти.

Это был бедный чиновник. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил сверток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему его руку. Лавочники, увидав это, и заорали: „Отравитель“…».

21 июня стало тем днем, когда брожение начало переходить в настоящий бунт. Воскресенье, день был свободный, народ в обилии ходил по улицам. Утром состоялись многолюдные крестные ходы из многих петербургских церквей с молитвой об избавлении от холеры; после двух часов дня горожане стали сбиваться в толпы. Градус напряжения нарастал. Именно в этот день было приказано оцепить Зимний дворец, закрыв для входа и выхода все подъезды и дворы – но основные события развернулись вдали от царской резиденции.

Первый инцидент случился на Сенной площади, неподалеку от дома Таирова, давно уже привлекавшего к себе внимание взволнованных горожан: взбудораженный народ остановил больничную карету, освободил находившихся в ней больных, а сам экипаж разломал. Александр Васильевич Никитенко записал в этот день в дневнике: «Народ явно угрожает бунтом, кричит, что здесь не Москва, что он даст себя знать лучше, чем там, немцам лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо».

Нечто похожее случилось и в Рождественской части столицы, у дома чиновницы Ирины Ивановны Славищевой, где помещался временный холерный лазарет. Здесь, по оценке современников, собралось до двух тысяч человек – и вели они себя весьма беспокойно: «окружили больницу и начали выходить из послушания полиции». Когда квартальный надзиратель Сердаковский, состоявший при лазарете в качестве смотрителя, отправился за подмогой, в окна лазарета полетели камни, было разбито два стекла, а лазаретный цирюльник Абрам Шейкин получил ушиб.

На этом, впрочем, инцидент пошел на убыль. Полиция и пожарная команда оттеснили собравшихся на Конную площадь, куда подоспели и военные. Полтора десятка человек задержали по подозрению в том, что именно они выступали зачинщиками беспорядков (дальнейшее следствие показало, впрочем, что под арест попали большей частью случайные прохожие). К десяти часам вечера лазарет взяли под усиленную охрану, да и народ «почти весь уже разошелся».

Спокойствие, однако, было лишь затишьем перед бурей. Из разных частей города народ стал стекаться на Сенную площадь, где до утра продолжались тревожные толки, звучавшие вперемешку с угрозами, там, в конце концов, и грянуло. Что конкретно превратило народную тревогу в настоящий бунт, определить трудно, хотя некоторые версии имеются. Петр Петрович Каратыгин предполагал, например, что последней каплей стала история, случившаяся с кучером одного из столичных купцов. В тот день отбыл с хозяином по делам, оставив молодую жену совершенно здоровой, а по возвращении узнал, что она заболела холерой и взята во временную больницу у Сенной площади. Примчавшись в дом Таирова, несчастный муж узнал, что супруга скончалась и тело ее отнесено в мертвецкую.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

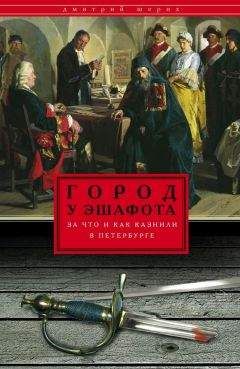

Похожие книги на "Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры"

Книги похожие на "Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры"

Отзывы читателей о книге "Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры", комментарии и мнения людей о произведении.